八甲田山雪中行軍遭難事故~防寒対策とは

この事故は日露戦争を目前にした明治35年(1902年)1月に陸軍の歩兵第5連隊(青森)と歩兵第31連隊(弘前)がそれぞれ別ルートで八甲田山系において訓練中、吹雪と寒波の中、青森5連隊が道に迷い、将兵210名中、199名が死亡するという世界山岳遭難事故史上最大と言われる犠牲者を出した事故です。

映画「八甲田山」でも知られるこの遭難事故ですが、原作の小説「八甲田山死の彷徨」から読み取れる、当時の装備や防寒対策などについて簡単に紹介します。

アマゾン 八甲田山死の彷徨 (新潮文庫)

楽天 八甲田山死の彷徨 (新潮文庫)

アマゾン 八甲田山 <4Kリマスターブルーレイ> [Blu-ray]

楽天 八甲田山 <4Kリマスターブルーレイ> [Blu-ray]

八甲田山雪中行軍遭難事故

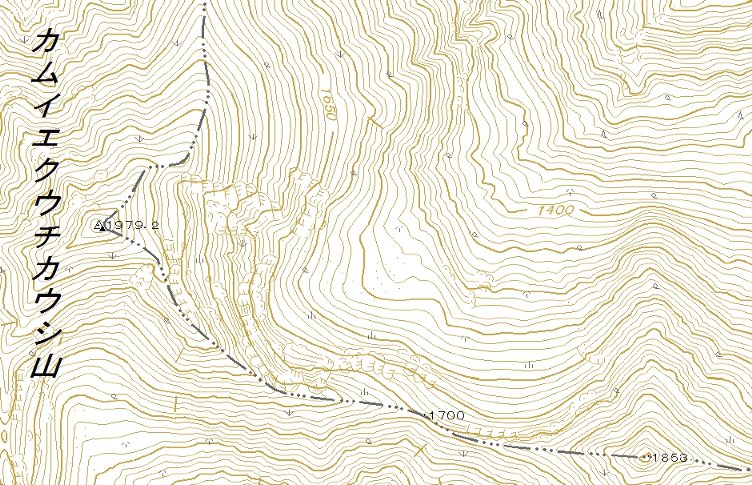

青森5連隊と弘前31連隊の行軍ルート

雪中行軍の訓練予定は、青森5連隊は行程約20km(往復40km)、1泊2日、人員210名、弘前31連隊は行程約220km、11泊12日、人員38名で行うというものでした。(※遭難事故の詳細については、「過去の遭難に学ぶ~八甲田山雪中行軍遭難事故」を読んでみてください。)

ここで注目されるところですが、事故を起こしたのは、行程の短い青森5連隊の方であり、行程の長い弘前31連隊の方は、全員(38名)が生還している言うことです。

これについては、冬山での危険性は行程の長さよりも、防寒装備、知識や経験値、道迷いの有無などの要因の方が影響が大きいことを表していると思います。

二つの部隊の防寒対策などの詳細については、以下のように説明されております。

弘前31連隊と青森5連隊、服装の違い

まずは、服装の違いについてですが、弘前31連隊は、全員が羅紗(らしゃ。毛羽立ったウール生地)の軍服に、羅紗の外套(がいとう。フード付きの長い防寒コート)を着用していたとされています。

足回りについては、軍足(ぐんそく。木綿の靴下)の上に、防水のための油紙を覆ってから軍靴(ぐんか。革製短靴)を履き、更にその上に雪沓(ゆきぐつ。藁で編んだ長靴)を履いており、このほかに、靴の中に入れる防寒用の唐辛子を用意していましたが、行程の途中から、軍足3枚重ねに直接雪沓を履く方が温かいとして変更しております。

一方で、青森5連隊は、将校は羅紗の軍服に、羅紗の外套、下士官は羅紗の軍服に、羅紗の外套2枚、兵卒は小倉織(こくらおり。木綿製)の軍服に、羅紗の外套2枚を用意しており、足回りに関しては、弘前31連隊とほぼ同じく、軍足の上に軍靴を履き、その上に雪沓を履いており、このほかに、軍足を覆う油紙や、靴の中に入れるトウガラシを用意するよう指示されていましたが、油紙とトウガラシに関しては、支給ではなく任意であったため、これらを用意していた者は僅かだったとされています。

羅紗の軍服。出典:北恵庭駐屯地史料館

羅紗の外套。出典:北恵庭駐屯地史料館

木綿とウール。雪や発汗による服装の水濡れと保温力の違い

冬山では防寒対策が必須ですが、中でも雪や汗による水濡れが原因で、低体温症や凍傷を引き起こす場合が多いので注意が必要です。

木綿製の衣類は、一般的に保温性低くて汗濡れすると乾きづらく、汗で濡れた後、寒風に晒されたりすると、体温が奪われやすい状況が生まれますので、登山では、木綿製の服は避けられる傾向があります。

一方、ウール素材は、水濡れしても、ある程度の保温力がありますので、ウール素材は昔から登山服に多く使用されてきた経緯があり、フリース(ポリエステル)の登山服が主流となった現在でも、ウール製の登山服を利用する登山者は一定数おります。

また、冬山ではどんなに寒くても、深雪をラッセルしている時や、斜面を登っている最中などは汗をかき、下着のシャツがかなり汗濡れをしてしまう場合がありますが、汗濡れした状態で立ち止まったりすると、一気に体温を奪われることもありますので、冬山では服装の選定やレイヤリング(重ね着の調整)はかなり慎重に行う必要があります。

前述した青森5連隊の服装は、下士官以上は「ウールの軍服+ウールの外套」、兵卒は「木綿の軍服+ウールの外套」ということですが、この情報が正しいとすれば、いわゆる行動着である軍服の材質が、ウールの場合と木綿の場合とでは、軍服の生地の厚さや、下にどのような肌着を着用していたかにもよりますが、保温力に相当の差が出てもおかしくはないと思います。

青森5連隊の死亡者数の内訳を見ると、ウール製の軍服を着ていたとされる下士官以上の生存者は、54名中6名で生存率11.1%(9人に1人生存)、木綿製の軍服を着ていたとされる兵卒の生存者は、156名中5名で生存率3.2%(31人に1人生存)と、兵卒の生存割合は下士官以上の者に比べて1/3以下となっており、兵卒に凍死者が多く出た理由には、様々な原因があると思いますが、服装や汗冷えの問題も要因の一つであった可能性があると思います。

弘前31連隊と青森5連隊、その他の対策の違い

弘前31連隊

生還した弘前31連隊の、防寒に対する指示事項や、その他の対策に関して、以下のような記述があります。

・全行程、現地の案内人を付けていた。

・訓練参加者のうち、下士官と兵は、一部でも道案内のできる者か雪山に精通している者から募集した。

・雪中行軍隊は38名のコンパクトな編成であった。

・休憩は少なく、ゆっくりしたペースで歩いていた。

・にぎりめしは凍らないよう、布と油紙で覆い、雑嚢(ざつのう。木綿の肩掛けかばん)に入れ、雑嚢を外套の内側に着用する。

・餅は温かいまま食べられるよう肌に抱いておく。

・水筒の水は7分目にして、水筒内の水を動揺させて凍結しづらくする。

・雪を食べない。食べると体温を奪われる。

・ズボンのボタン(昔はファスナーがなかった)が外れてないか確認すること。風が強い時は陰部が凍傷になる。

・停止中も足踏みを行い、歩行中も手が凍傷にならないよう時々両手を揉むこと。

・つま先に弾力性を持たせて歩くと、疲労度が少なく、足の指先が凍傷にかかりづらい。

・ロープを使用して隊列を見失わないようにする。

弘前31連隊では、このように、細やかな防寒等の対策を行っていたことがわかります。

青森5連隊

青森5連隊に関しては、一般的な注意事項は伝えられていましたが、詳細な防寒対策は確認できず、以下のような記述があります。

・現地案内人を付けなかった。

・雪中行軍隊は210名の大所帯で、食料や燃料などを積んだソリ(平均100kg)14台を人力で引いていた。

・休憩中は手を摩擦する、手袋・靴下等は濡らさない、ズボンのボタンは掛けておくなどの一般的な注意事項が通達されていた。

・握り飯は背嚢(はいのう。ランドセル様のザック)に入れていたので、凍って食べられなかった。

・山間部出身者が少なく、冬山での防寒対策や知識を持っている人が少なかった。

以上のように、二つの部隊の対策の違いについては、現地案内人の有無が、道迷いと関係していると思われ、また、防寒に関する具体的な指示の有無や、冬山に関する知識や経験値の違いが凍傷や低体温症の発生と関係していると思われます。

なお、青森5連隊の生存者11名中、8名(下士官3名、兵5名)は農村出身者で、彼らは秋から冬の間、山間部で炭焼きを経験しており、雪や寒さに対する防御についての知識があったとされています。

この遭難事故については、様々な見方がありますが、どんなに精強な軍隊であっても、雪や寒さに関する知識や防寒装備がなければ、冬山ではたちまち命を失ってしまう、という事実を伝えていると思います。

大変悲惨な遭難事故ですが、このような事故が、装備や防寒対策の研究、改善のきっかけになったであろう事は言うまでもありません。

雪中行軍遭難事故の資料館と関連施設

八甲田山雪中行軍遭難資料館 出典:幸畑墓苑HP

幸畑陸軍墓地 出典:青森市HP

雪中行軍記念像(後藤房之助伍長の像)

青森市幸畑には、「幸畑墓苑」があり、苑内には「八甲田山雪中行軍遭難資料館」や、雪中行軍訓練で亡くなられた方たちの「幸畑陸軍墓地」などがあり、資料館には事故の詳細や装備品などが展示されております。

また、雪中行軍のルート上である馬立場の頂上には、雪中行軍遭難記念像(後藤房之助伍長の像)があり、記念像の近くにある「銅像茶屋・鹿鳴庵」にも遭難事故関連の資料が展示されております。

このほか、陸上自衛隊青森駐屯地防衛館でも、雪中行軍関連資料が展示されております。

八甲田山雪中行軍遭難資料館

- 〒030-0943 青森県青森市幸畑阿部野163-4 TEL 017-728-7063

- 開館時間 4/1~10/31:9時~18時 11/1~3/31:9時~16時30分

- 休館日 12/31、1/1、2/21、2/22

- 拝観料 一般270円 高校・大学140円 中学以下・70歳以上無料

銅像茶屋・鹿鳴庵

- 〒030-0132 青森県青森市横内八重菊61 TEL 017-728-1415

- 開館時間 4月~11月まで営業(冬期休業、要問合せ)

- 拝観料 200円

青森駐屯地防衛館

- 〒038-0022 青森県青森市浪館近野45 TEL 017-781-0161内線6369(青森駐屯地広報室)

- 開館時間 平日:8時~12時 13時~16時 土日・祝日:9時~12時 13時~16時

- 休館日 年中無休

遭難時の詳しいルートや状況については「過去の遭難に学ぶ~八甲田山雪中行軍遭難事故」で更に詳しく考察しましたので、こちらも読んでみて下さい。

参考文献:新田次郎著 八甲田山死の彷徨 新潮社

アマゾン 八甲田山死の彷徨 (新潮文庫)

楽天 八甲田山死の彷徨 (新潮文庫)

.png)

- 八甲田山関連記事

- 過去の遭難に学ぶ~八甲田山雪中行軍遭難事故