地形図の必要性

登山をする時は、登る山の地形図とコンパスを持っていくのが基本となります。

基本的な登山技術のひとつに地形図の読図能力というものがあります。

しかし、最近は地形図を持っている人をほとんど見なくなりました。

今回は、地形図の必要性について紹介していきます。

地形図とは

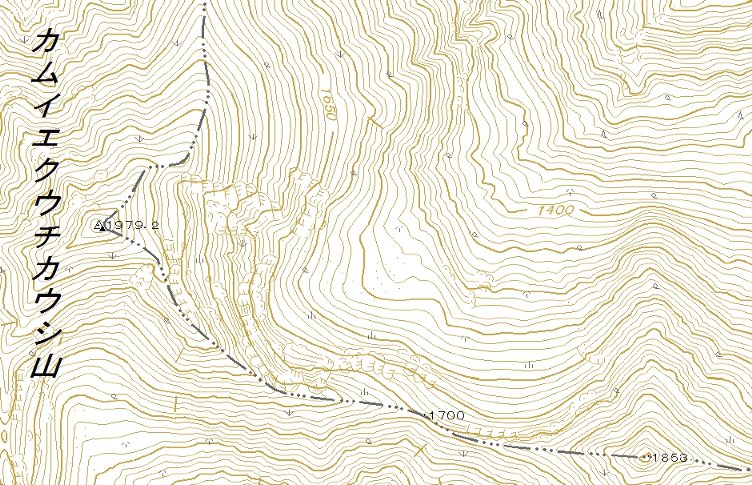

地形図とは国土地理院が発行するもので、登山の場合、通常2万5千分の1の縮尺の地形図を使用します。

地形図には等高線や地図記号が書かれていて、コンパスと一緒に使用することで、自分が歩くルートや起伏、周囲に見える山の地形や方向がわかります。

すなわち地形図を読図できる能力があれば、GPSなどの機械がなくとも現在地をほぼ正確に把握できます。

地形図の必要性と読図能力

読図能力は、最も基本的な登山技術のひとつです。

最近は登山ガイドブックを持ち歩いたり、ネットで登山情報を収集したり、ハンディGPS、高度計、スマホなどを持ち歩いたりと、便利なものが多くなり、紙の地形図なんか必要ないという意見もあるかもしれません。

地形をとことん知りつくした山であれば、地形図がなくても歩けるのこともありますが、スマホがバッテリー切れだったり、GPSが故障した場合に、地形図の読図能力は最後の砦となります。

GPSやスマホは、あくまでも現在地を知るための補助的な道具と位置づけた方が良いでしょう。

また、読図ができるということは、登山計画もしやすくなります。

これから登ろうとする山のルートや起伏、傾斜、標高差、山頂からどんな景色が見えるのかなど予測したりすることもできます。

何より読図能力の向上は登山への自信にもつながり、道迷いなどの遭難事故防止にもなります。

能力を過信しない

最近は、登山技術の未熟な登山者が、道に迷って、携帯で救助要請し、ヘリに吊り上げられるというようなことが多くなっています。

このような登山者の中には、そこそこの経験者も含まれています。

登山歴=実力とは限りません。

例えば、人の後ろをただ付いて行くだけの登山スタイルを長く続けているような人の中には、登山歴だけが長くて技術が未熟なままになっている人もいるでしょう。

能力を過信せず、読図能力や基本的な登山技術をしっかりと身につけることが大切です。

地形図のすすめ

あくまでも、経験豊富な人としか一緒に登山をしないと決めているのならそれでも良いのかもしれませんが、地形図が読めることで登山の幅も楽しみも間違いなく広がります。

地形図は大きな書店、登山用品専門店にも置いていますが、ネット上で国土地理院が提供している地形図や、カシミール3Dに代表されるフリーソフトをダウンロードして地形図をプリントするのもいいでしょう。

地形図の印刷には顔料インクが断然おすすめです。水濡れしてもインクが散りません。

染料インクは水濡れするとインクが散って見えなくなるので要注意です。

地形図はマップケースやジップロックなどに入れて持ち歩きます。

改-400x300.jpg)

次回の地形の見方がよくわからない!地形図の読み方では、読図の方法について具体的に説明していきます。

.png)

- 地形図、高度計、GPS関連記事

- 登山のための地形図の読み方

- 地形図の実戦的使用法1 地形図の実戦的使用法2

- 高度計、登山用腕時計の選び方

- 登山用GPSの選び方~専用機?スマホ?

- 登山/GPSの取付位置はどこがいいか?

- 登山とGPS~GPSの役割とは

- 登山と高度計。高度計の大切な役割

- 登山に地形図は必要なのか?道迷い遭難の防止策とは