沢登りの靴

登山靴の解説の5回目。

今回は沢登りの靴について。

(普通の登山靴については前回記事、登山靴の種類に掲載してます。)

沢登りには靴は何を履くのか?

伝統的には地下足袋にわらじの組み合わせがあり、非常に安定したフリクションがあって、根強い人気がありましたが、現在ではわらじがほとんど流通しなくなり、沢登り専用シューズ(渓流シューズ、渓流タビなど)が主役になりました。

沢登りの履物には、このほかに、フエルト地下足袋、スパイク地下足袋などもあります。

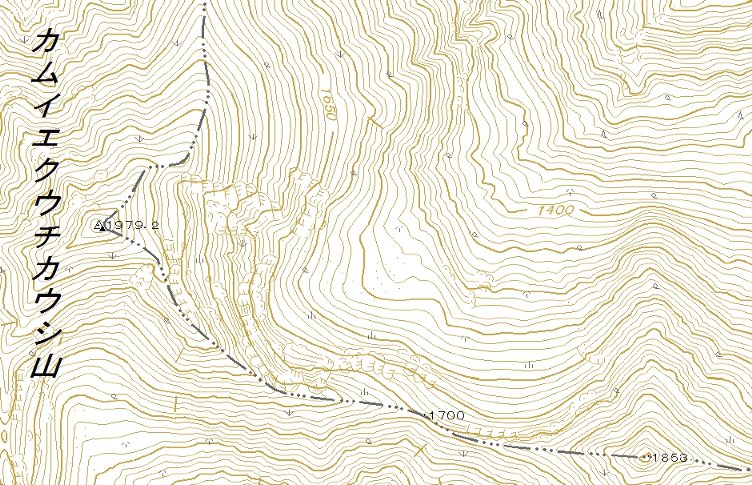

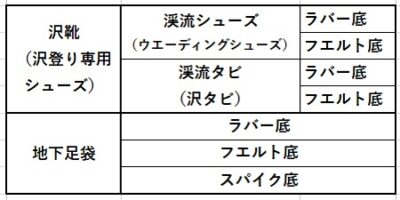

沢登りの靴の種類については、カテゴリー分けが統一されていませんが、概ね上の表のように分けることができます。

どれも沢登りに使用されますが、それぞれに得意、不得意があります。

地下足袋とわらじ

ここで言う地下足袋は、底が普通のゴムのもの(農業用、とび職用地下足袋)を言います。

コハゼの枚数によって足首くらいのもの、脛まである長いものなどがあります。(コハゼとは、合わせ目をとめるための爪形の金具のことです。)

価格は3000円~4000円程度です。

沢登りといっても、

- 乾いた岩

- 濡れた岩

- ぬめる岩

- コケのむした岩

- 泥や草の付いた斜面

などがあり、

沢を渡渉したり、飛び石したり、水の中を歩いたり、河原や河畔林を歩いたり、高巻き(前方に滝や函など通過困難な場合、岸にある急な斜面を登って沢の上流にたどりつくこと)したりと、沢登りではあらゆる状況でも滑りづらいということが望まれます。

そういう意味では、わらじは、様々な場面で安定したフリクションがあり、特にコケやぬめりに対しては非常に強く、未だにわらじを超える履物はないとも言われます。

ひとつ弱点を言えば、泥や草付きではやや滑りことと、わらじは消耗品であり、歩いているうちに擦り減ってちぎれてしまうので、必ず予備を何足か用意しなければならないことです。

現在ではわらじは手に入りづらくなっており、購入出来ても1足1500円程度はします。(30年ほど前は500円くらいでした)

アマゾン 関口国吉商店 わらじ 国産 布付 【即納】

楽天 関口国吉商店 わらじ 国産 布付 【即納】

筆者は、まだ安い時代に大量に確保して置いたものを細々と使用していますが、今後わらじにこだわるのなら、コスト的に見ると荷造りロープなどで自作するしかないだろうと思います。(→在庫がなくなったので、わらじを自作することにしました。詳しくは「本物に近づいた!PPテープ新型自作わらじのレビューと作り方」を読んでみて下さい。)

沢靴/渓流シューズと渓流タビ

渓流シューズ(ウエーディングシューズ)、渓流タビ(沢タビ)などど呼ばれているものが、現在ではメジャーな沢登り用の靴です。

渓流シューズ

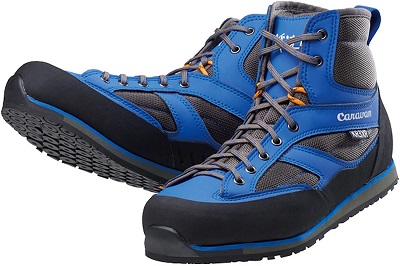

渓流シューズは、見た目はトレッキングシューズのようですが、フエルト底のものや、沢に特化した特殊なラバー底のものもあります。

価格帯は2万円程度です。

渓流タビや地下足袋よりも、アッパーやソールが丈夫に作られており、足への負担が少なくなります。

アマゾン キャラバン KR_3XF

楽天 キャラバン KR_3XF

アマゾン キャラバン KR_3XR

楽天 キャラバン KR_3XR

渓流タビ

渓流タビは、ネオプレーン製の地下足袋のようなもので、アッパーもソールも柔らかく、足裏やつま先の感触が伝わりやすい反面、足裏が痛くなったり、疲れやすいということがあります。

こちらもフエルト底のものや、ラバー底のものがあり、価格は10000円前後です。

フエルト底は、コケやぬめりに強く、泥や草付きはやや苦手、ラバー底は岩、泥、草付きに強く、コケやぬめりに弱いという特徴があります。

アマゾン キャラバン 渓流タビ 660ブルー

楽天 キャラバン 渓流タビ 660ブルー

モンベル サワタビ

フエルト地下足袋

楽天 秀岳荘オリジナル フェルト付き地下タビ

yahoo 秀岳荘オリジナル フェルト付き地下タビ

フエルト地下足袋は、地下足袋の底にフエルトが貼ってある地下足袋です。

コケやぬめりに強く、泥や草付きにはやや弱いという、わらじと似たような特徴がありますが、わらじに比べると全体的にフリクションは劣ります。

また、渓流タビと同じく、ソールが柔らかいので、足裏の感触が伝わりやすい反面、長時間歩いていると段々足の裏が痛くなってきます。

これについては慣れや歩行技術でカバーすることもできます。

フエルト地下足袋はラインナップがほどんどなく、筆者が知る限り、札幌秀岳荘オリジナル(マルゴ製です)以外のものは見たことがありません。

価格は4500円程度です。

耐久性もあり、フエルトがすり減ってしまうまで使うことができ、沢登りには10数回程度は使用できます。

筆者は、このフエルト地下足袋を単体で使用したり、場合によっては、わらじを併用することもあります。

わらじを併用した場合、底が厚くなりますので、長時間の歩行で足の裏が痛くなることを防ぐこともできますし、フエルトの寿命を延ばすこともできます。

スパイク地下足袋

わらじには及びませんが、スパイク地下足袋は、様々な場面で安定したフリクションを発揮し、特に泥や草付きには非常に強いです。

弱点としては、凹凸の少ないすべすべした岩は滑りやすいということが言えます。

厚いゴム底に鉄のスパイクがたくさんついています。

耐久性も高く、フエルト地下足袋に比べて底に厚みがあるので、その分足が疲れづらいと言えます。

行程や荷の重さ、使用頻度にもよりますが、筆者の経験では沢登りをしても10回程度ならスパイクが完全に破損したり減って使用できなくなることはありません。

価格は普通の地下足袋よりやや高く(4000円~5000円)、スパイクが擦り減れば沢では滑って使えなくなります。(スパイク地下足袋の使用限界については「沢登り。スパイク地下足袋の使用限界を検証した」を読んでみて下さい)

また、スパイクピンの長さが5mm程度と短いため、スパイクが登山道を荒らすというようなこともありません。

スパイク地下足袋の愛用者はほとんどいませんが、沢登りと登山に兼用できるという利点があります。

アマゾン マルゴ スパイク8枚(大馳)2型

楽天 マルゴ スパイク8枚(大馳)2型

脚絆(スパッツ)

沢登りの場合、沢靴や地下足袋の中に、砂や小石などが入ったりするのを防いだり、脛の防護のために脚絆(きゃはん)を着用します。(沢靴の履き口がネオプレーンで狭くなっていたり、脛まである長い地下足袋の場合、脚絆は省略する場合もあります。)

脚絆にも種類があり、使用する沢靴や足袋とのマッチングや好みで決めることになりますが、保温性に優れたネオプレーン素材(ウエットスーツの生地)のものや、昔ながらの木綿製のものなどがあります。

アマゾン 渓流(ケイリュウ) 渓流 スパッツプロ2 (ペア)

楽天 渓流(ケイリュウ) 渓流 スパッツプロ2 (ペア)

アマゾン 丸五 長脚絆マジック 黒

楽天 丸五 長脚絆マジック 黒

結局どの靴を選べば良いのか

沢登りの履物は、すべてに対して完璧なものはなく、それぞれに長所と短所があります。

それぞれの特徴を理解した上で、行きたいコースの状況や歩行技術、登山者の好みなどによって決まると思います。

一般的には沢に慣れてない人には、フエルト底のものが適しているとされ、上級者は様々な組み合わせをしたりします。

.png)

- 沢登りに関連する記事

- 本物に近づいた!PPテープ新型自作わらじのレビューと作り方

- 荷造りロープの自作わらじは沢登に使えるのか?

- スパイク地下足袋の比較!耐久性や価格は?

- はじめての沢登り~渡渉の仕方とコツとは?

- 沢登り。スパイク地下足袋の使用限界を検証した

- 沢登りシューズ、地下足袋の選び方

- はじめての沢登り

- カムエク登山・渡渉に注意!札内川の水量を知る方法とは?