登山靴の種類

登山靴の解説の3回目です。

今回は、靴のタイプ、目的、特徴などについて説明していきます。

最近の登山靴の種類~カテゴリー分けが判然としないが・・

30年以上前、登山靴といえば革製の「重登山靴」と布製の「軽登山靴」という2つのカテゴリーしかなく、重登山靴は夏山から厳冬期登山までのすべてをカバーし、軽登山靴は夏山の日帰り登山などに対応していました。

現在では、登山靴の種類、用途が細分化され、メーカーやショップによって用語やカテゴリー分けが違っていたりなどしますが、ラインナップは各メーカーとも、ほぼ同じようなものが販売されています。

このように、登山靴のカテゴリーは、分ける人によって違っていたりしますが、この記事では、日帰り登山から夏山縦走に対応する「トレッキングシューズ(軽登山靴)」、夏山縦走から残雪期までカバーする「3シーズンブーツ」、冬山専用の「アルパインブーツ」)の3つのカテゴリーに分けて説明することにします。

トレッキングシューズ(軽登山靴)

※トレッキングシューズ(エントリーモデル)の例

アマゾン [キャラバン] トレッキングシューズ C1_02S ゴアテックス

楽天 [キャラバン] トレッキングシューズ C1_02S ゴアテックス

※トレッキングシューズ(ハイエンドモデル)の例

アマゾン LOWA ローバータホープロⅡGT

楽天 LOWA ローバータホープロⅡGT

一般的にトレッキングシューズ(軽登山靴)と言えば、ハイキングから日帰りの低山までを想定した、いわゆる初心者向きものを特にこう呼ぶ場合が多いと思いますが、国産メーカーのキャラバンやモンベルでは、アルパインブーツ(冬山専用)以外のものを広く「トレッキングシューズ」のカテゴリーに入れているようです。(沢登りシューズ、クライミングシューズを除きます)

トレッキングシューズの用途や、グレードの違いは、概ね次のように判断します。

エントリーモデルは、ソール、アッパー共に柔らかく軽量、アッパーは化学繊維や部分的に革(合成皮革の場合もある)が使用されており、カット(足首部分の高さ)は高すぎない、ミドルカットのものがほとんどで、用途はハイキングや日帰り低山に対応しており、価格は概ね1万~2万円程度です。

上位モデルになるに従って、ソール、アッパー共に硬めの作りになり、重量は重く、アッパーの素材は化学繊維・革のものからオールレザー、ハイカットのものが多くなり、用途は縦走を含む、夏山全般から残雪期も対応できるものまであり、価格は概ね3万円を超えてきます。

ハイエンドモデルになると、3シーズンブーツと用途がほぼ同じく、夏山縦走から残雪期まで対応しますが、3シーズンブーツとの大きな違いは、セミワンタッチアイゼンを着けるための、かかとのコバがないのが特徴です。

また、ここでは詳しく触れませんが、スニーカーのようなローカットシューズ(トレラン、スピードハイク向けの靴)も、トレッキングシューズにカテゴリーされている場合もあります。

3シーズンブーツ

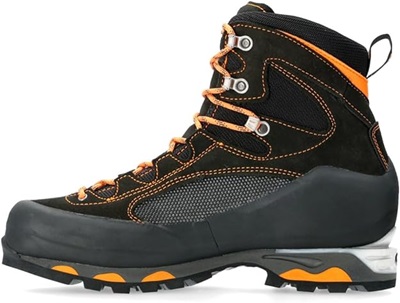

※3シーズンブーツの例

アマゾン ザンバラン デュフール EVO GT

楽天 ザンバラン デュフール EVO GT

このタイプの靴をトレッキングシューズにカテゴリーしている場合もありますが、これらの靴をトレッキングシューズと呼ぶには、あまりにも一般的なイメージとかけ離れますので、3シーズンブーツと呼ぶことにします。

3シーズンブーツ(ライトアルパインブーツという言うこともあります)に分類されるものは、夏山の縦走登山から、残雪期まで対応でき、価格は概ね4万円を超えてきます。

ソール、アッパーは硬め、重量は重く、アッパーはオールレザーのものが多く、ハイカット、靴のかかとには、セミワンタッチアイゼンを着けるためのコバが付いており、つま先にはコバがないモデルがほとんどです。

アルパインブーツとの大きな違いは、アッパーに防寒のための保温材がないのが特徴です。

アルパインブーツ(冬山専用登山靴)

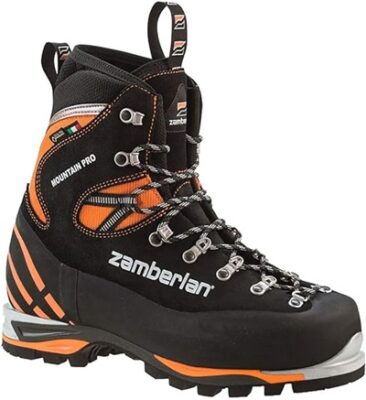

※アルパインブーツの例

アマゾン ザンバラン マウンテンプロEVO GT RR PUメンズ

楽天 ザンバラン マウンテンプロEVO GT RR PUメンズ

アルパインブーツに分類されるものは、冬山に特化して作られていますので、防寒性があり、アッパー、ソール共に3シーズンブーツよりも硬く作られていて、アッパーはオールレザーのものが多く、内側には保温材が入っており、価格は4~5万円以上です。

靴のつま先とかかとには、ワンタッチアイゼンを着けるための、コバが付いています。

靴全体に硬いことや、保温材が入っていますので、夏山を歩くのには向きません。

アルパインブーツを初めて履いた時、どうしても硬くて歩きづらいという印象を持つと思いますが、冬山用のブーツとはそのようなものです。

履き心地は夏山用の登山靴とは比較になりません。

なお、アルパインブーツは、一昔前までは山スキーを装着することができましたが、現在は山スキーを装着できなくなりました。

(関連記事「冬山登山に山スキーは絶滅したか?」)

少数派だが現行で販売されているその他の登山靴

プラスチックブーツ(冬山専用登山靴)

※プラスチックブーツの例 スカルパ ベガ

一昔前までは冬山ではこれが主流でした。

本体はプラスチック製で中にインナーシューズが入っています。

アッパーが柔らかいタイプ(コフラック製)と硬めのタイプ(スカルパ製など)がありましたが、現在はスカルパ ベガだけになってしまいました。(※R4現在、スカルパ ベガは在庫のみが流通している状態でしたが、R5.12現在、ロストアローのHPにスカルパベガの掲載はなくなりました。製造中止になったと思われます。)

プラスチックブーツとアルパインブーツの大きな違いですが、プラブーツはアッパーが硬くて歩きにくいのですが、とにかく断熱性が良く、とても温かいということです。

プラブーツはプラスチックの経年劣化で登山中に靴がバラバラに壊れる危険性があるので、5年以上経過したものは注意が必要です。

革製重登山靴

30年以上前はごつい革製重登山靴ばかりでしたが、現在ではめっきり見なくなりました。

一部ではまだ売られていて、東京にあるの登山靴専門店「ゴロー」などでは、オーダーメイドも可能です。

※革製重登山靴の例(オールシーズン用) ゴロー C-06

出典:ゴローHP

革製重登山靴はオールシーズンに対応しますが、冬山では靴下やオーバーシューズなど防寒対策を工夫する必要があります。(防寒材が入っているモデルもあります)

市販品では足がどうしても合わない人にとっては、オーダーメイドで作れるというのは非常に魅力があります。

以上のように登山靴の種類を分けてみました。

軽くて柔らかい軽登山靴は、足元が軽い分、体力の消耗も少なくてすみ、足にもフィットしやすいので靴ずれもしにくいと言えます。

しかし、柔らかい分、荷物が重ければ重いほど、長距離になればなるほど、足首以下にかかる負担が大きくなります。

ガレ場などの悪路、急な下りなどでは、重くて堅牢な登山靴に比べ、爪などを痛めやすいということもあります。

なお、靴によってはソールがすり減った場合に、ソール交換が出来ないものがあるので、長く履きたいのならソール交換可能なモデルの方が良いでしょう。(靴修理業者によっては張り替え不可の登山靴でも修理に対応してくれるところもあります。)

登山スタイルに合わせて選ぶ

自分がこれからどんな山域でどんな登山をしたいのかによって、選ぶ靴の種類やグレードが変わると思います。

とは言うものの、最近のトレッキングシューズは踏破性の良いものが多くなっているようで、縦走登山に上位モデルではないトレッキングシューズを履いている登山者は少なくありません。

どんな登山靴を選ぶかは、その人の体力や足のコンディションなど個人差や好みによるところも多いと思われるので、一概には言えないところですが、初心者だからトレッキングシューズのエントリーモデルでなければならないということはなく、長く登山を続けたいのなら初めから上位モデル、ハイエンドモデルはありだと思います。

自分の登山スタイルに合っていて、足にフィットしていれば、どのようなグレードのものでも良いと思います。

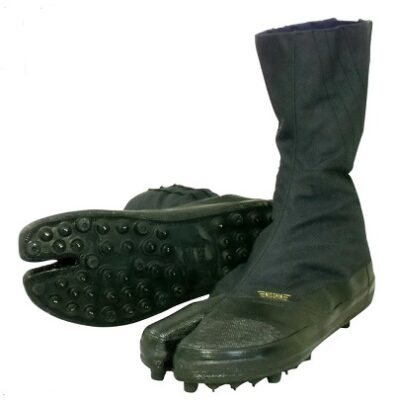

軽さでは地下足袋が最強

余談ですが、軽い靴と言えば、地下足袋という選択肢もあり、筆者は日帰り登山で時々スパイク地下足袋を使用しています。

普段は沢登り以外では使いませんが、軽い、靴ずれしない、フリクションが高いという点だけ見れば地下足袋は最強です。

ただ、登山靴のようにクッション性がないので、膝痛や腰痛がある人には少々厳しいかも知れません。

アマゾン 日進ゴム JSシューズ8V 大ハゼ8枚スパイク付 先割れ

楽天 日進ゴム JSシューズ8V 大ハゼ8枚スパイク付 先割れ

次回は、靴ずれ対処法について紹介します。

.png)

- 登山靴に関連する記事

- 登山靴のソール交換をしてみた。

- 登山靴の手入れ(革製登山靴)

- 登山靴のソール(靴底)の張り替え

- 革製登山靴を手入れしてみる

- 登山靴の選び方のまとめ(前編) 登山靴の選び方のまとめ(後編)

- 登山靴選びの基本1 登山靴選びの基本2

- 沢登りの靴

- 沢登りシューズ、地下足袋の選び方

- 沢登り。スパイク地下足袋の使用限界を検証した