登山技術と言えば、登攀技術やロープワークなど特定のものを連想する場合が多いと思いますが、登山中の安全を確保するための技術は、すべて登山技術であり、歩行法、読図、気象判断、食料計画、テント生活、セルフレスキューなど、その種類は多岐に渡ります。

今回は、登山技術の中でも最も重要な技術の一つである「気象判断」について簡単に説明します。

重要な登山技術「気象判断」

登山計画をした後、出発するのかどうかを最終決定する最も重要な要素は気象判断です。

下山までの天気回りを読んで、気象予測を行うことは、遭難を避けることに直結します。

近年発生している山岳事故の中には、台風や低気圧が来ているのにもかかわらず、登山を強行して遭難するケースなどがあり、気象判断さえ間違わなければ、事故に遭わずに済んだと思われるものが少なからずあります。

遭難を避けるためには、まずは、出発前にしっかりと天気図や予報を確認することが重要です。

山岳遭難

山岳遭難には滑落、転倒、道迷い、病気、疲労、悪天候、低体温症、雪崩、動物被害など様々ですが、山中で悪天候に遭遇し、寒さと疲労によって低体温症を起こすケースでは、山域一帯にいる複数の登山者が同時に遭難するような大事故に発展する場合があります。

低体温症が起こるのは、冬など寒い時期とは限らず、昔から「夏山での疲労凍死」といって恐れられていたように、夏山であっても体力を消耗している時に、悪天候に遭遇し、長時間暴風雨に晒されていると、どんなに高価なレインウエアを着ていても、隙間から入る雨水が服を濡らし、低体温症を発症したりします。

下界の天気と山の天気

ネットやテレビで知ることができる天気予報のほとんどは地上の天気です。

町ではしとしと雨でも、山頂付近はとんでもない風雨と寒さになっていることなどは普通にあります。

山などの高所での気象状況を予測するためには、気象庁の高層天気図やウインドプロファイラのデータを活用して、上空の風の強さを確認したり、また、高所の気温については、「標高が100m上がれば気温は約0.6℃下がる」という法則を利用すれば、目的の場所の気温を予測したりすることができます。

また、体感温度は、風速が1m上がれば約1℃下がるとされていますが、このように高所における風の強さや気温を予測することで、体感温度も予測することができ、低体温症の発生リスクや防寒対策などについて判断することができます。

例えば、出発前に標高0mの場所では気温が20℃だったとして、登る山の標高が2000mであれば、気温は12℃下がることになり、山頂の気温8℃になります。

更に、山頂の風速が8mあれば、体感温度は0℃になります。

この状態で、雨に当たり、服が濡れたりすると更に体温は奪われ、低体温症の発症リスクは更に高まります。

これらのことは、登山をする上でとても大切な基礎的な事項ですので、これから登山を始めたい人は必ず覚えておいてほしいことの一つです。

万一、登山中に天候の急変などで悪天候に襲われ、暴風雨に晒された時の一番簡単な対策は、とにかく自分のいる場所の標高を下げることです。

標高を下げることで、気温は上昇し、風も弱くなります。

縦走中などで、どうしても標高を下げれないような場所にいることもあると思いますが、そのような時は、風をまともに受けない場所を探したり、ツエルト(ビバーク用簡易テント)などを使って急場をしのぐなど、臨機な行動が必要になります。

低気圧が来ているときは登山をしない

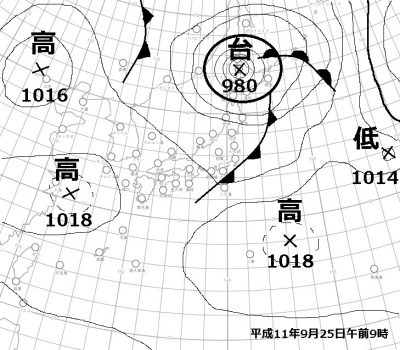

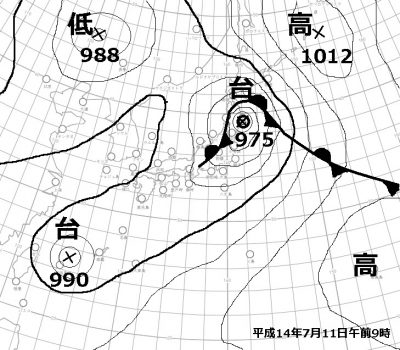

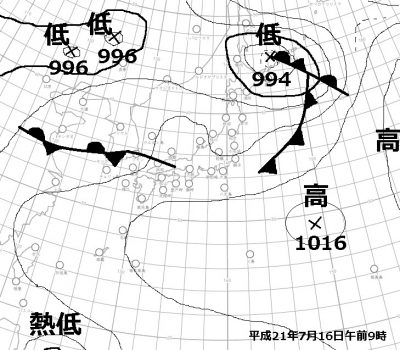

上の3つの天気図はいずれも、北海道で低体温症による死亡事故が発生した時のものです。

1番上は羊蹄山、2番目はトムラウシ山、3番目はトムラウシ山と美瑛富士で死亡事故が起きています。(この3つの事故概要については「台風と低気圧の怖い話」、また、3番目のトムラウシ山の事故の詳細については「不起訴か?トムラウシ山遭難事故を振り返る」を読んでみて下さい。)

夏でも台風や発達した低気圧が接近すると、山では暴風雨になり、寒さが襲います。

入山前に天気予報、予想天気図などをよく確認して、台風や低気圧が接近している時は登山を中止するようにします。

見極めが肝心

入山するか否かの気象判断はいつも悩ましいものです。

登る山の標高、ルート、山小屋の有無、連泊の縦走登山などでは、悪天候時のエスケープルートの確認などを怠らないようにし、登山に出かけるかどうかについては、このようなことを総合的に判断して決定しなければなりません。

.png)

- 山の天気・山岳遭難に関連する記事

- 登山と雷~落雷対策

- 夏山の遭難対策~台風と低気圧の怖い話

- 山で強風に遭いたくない!高層天気図の簡単な活用法

- カムエク登山・渡渉に注意!札内川の水量を知る方法とは?

- 日本百名山の光と影~増える遭難をを分析!

- 夏山遭難と低体温症~疲労凍死を防げ!

- 不起訴か?トムラウシ山遭難事故を振り返る

- 夏山遭難と低体温症~疲労凍死を防げ!

- 低体温症か!知床岳遭難死亡事故を分析する

- 幌尻岳3名溺死~遭難事故を分析する 積丹岳スノーボーダー遭難事故

- 過去の遭難に学ぶ~札内川十の沢大雪崩遭難事故

- 過去の遭難に学ぶ~八甲田山雪中行軍遭難事故

- 那須スキー場高校山岳部雪崩遭難~事故を分析する