29May

過去の遭難に学ぶ~八甲田山雪中行軍遭難事故

明治35年(1902年)1月下旬、冬の八甲田山系(1585m)で行軍訓練中の陸軍歩兵第5連隊(青森)の隊員が道に迷い、210名中199名が死亡(凍死)するという山岳遭難史上最悪の事故が起こりました。

今回は、新田次郎著「八甲田山死の彷徨」と歩兵第5連隊「遭難始末」を参考に、事故の時系列や第5連隊が辿ったルート、生存者、死亡者の発見位置などを確認しながら、この遭難事故を検証してみます。

アマゾン 八甲田山死の彷徨 (新潮文庫)

楽天 八甲田山死の彷徨 (新潮文庫)

歩兵第五連隊遭難始末 出典:国立国会図書館デジタルコレクション

雪中行軍訓練計画

訓練は、日露戦争に備えた耐寒訓練と鉄路が遮断された場合に山岳地帯を踏破できるかどうかの研究を兼ねて計画されました。

訓練を実施したのは、青森歩兵第5連隊と弘前歩兵第31連隊の二つの部隊です。

青森5連隊の訓練計画は1月23日、青森を出発し、田代温泉(標高500m)までの往復約40キロで、田代温泉で1泊し、翌日帰るという2日間の訓練で、人員210名が参加しました。

弘前31連隊は1月20日、弘前を出発、十和田湖、三本木(現十和田市)を経由し、田代温泉、青森を経て弘前に戻るという長大ルートで、行程約220キロ、11泊12日、参加人員38名で行うというものでした。

両部隊の雪中行軍ルート概略図。

弘前31連隊の方は、長大コースなのですが、驚くことに犠牲者はなく、予定どおり1月31日に弘前に到着し、訓練は成功しています。

青森5連隊と弘前31連隊の運命を分けたもの

青森5連隊は、行軍距離が短いにもかかわらず部隊はほぼ全滅、弘前31連隊は、長大な距離を行軍したのに訓練は成功しています。

この違いについては、主に参加人員の数、装備、防寒対策、隊員の冬山に対する認識の違いなどが指摘されています。

両部隊の防寒対策などの違いについては「八甲田山雪中行軍遭難事故~防寒対策とは」で説明していますが、弘前31連隊は少数精鋭のコンパクトな編成で、食糧の調達は現地に依頼し、全行程地元の案内人をつけ、道迷いを防止するなど周到な準備をしていました。

一方、青森5連隊は参加人数が多く、食糧や燃料を積んだソリ(平均100kg)14台を人力で引き、服装などの防寒対策も十分とは言えず、また地元案内人を断るなど、十分な対策が取られていなかったとされています。

青森5連隊の足跡

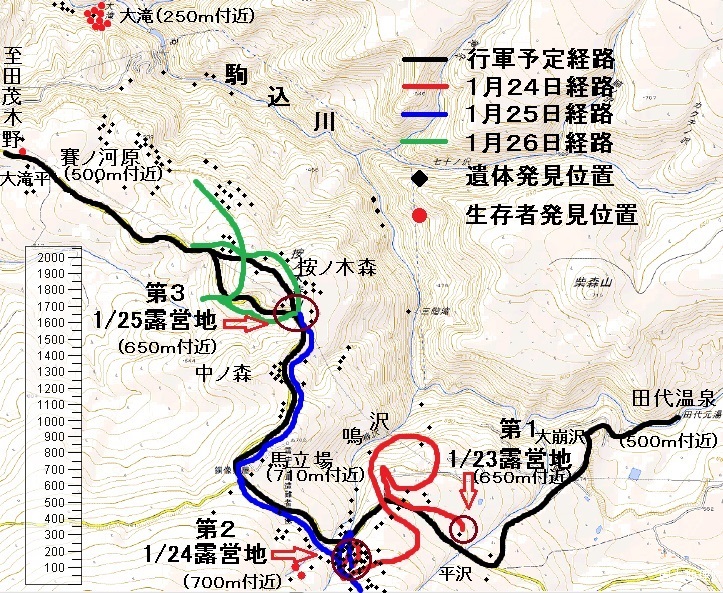

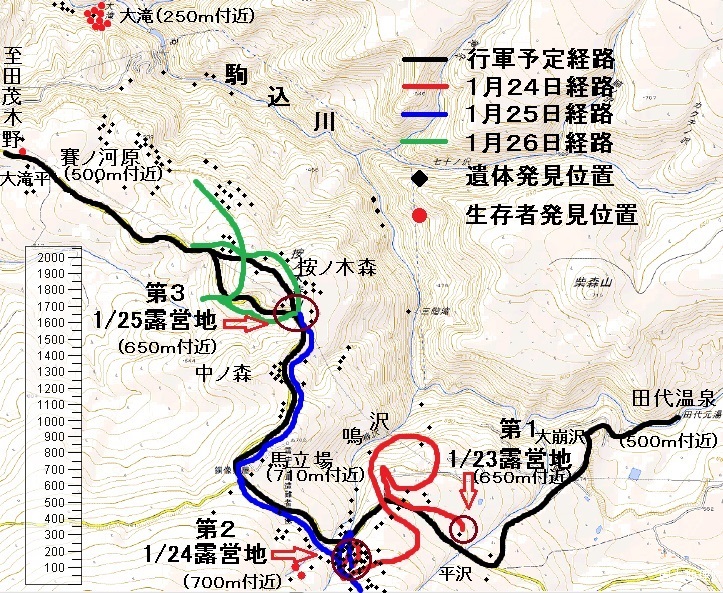

遭難現場見取り図(明治35年刊「歩兵第5連隊 遭難始末」をもとに現行地形図に転記)

この図に記載のほか、生存者が大崩沢の炭焼き小屋で4名、田代温泉で1名、死亡者が幸畑で1名、松森で1名発見されている。

1月23日、山口鋠少佐、神成文吉大尉(雪中行軍隊長)率いる210名は青森を出発、田代温泉を目指した。

田茂木野(標高約130m)を過ぎ、小峠(標高約370m)付近までは順調に進んでいたが、天候が悪くなり、徐々に遅れ出した。

馬立場(標高約710m)付近でさらに天候は悪化、ソリを放棄するなどしたが、田代温泉(標高約500m)までの道が発見できず、平沢(標高約650m)付近で雪壕(せつごう。雪に縦穴を掘ったもの、屋根はない)を掘り、露営することになる。(第1露営地)

1月24日、雪壕の中で休息していたが、気温ー20℃と吹雪の中で消耗したため、午前2時ころ帰営を決定し出発。

途中、鳴沢に迷い込み、急斜面を登り返すなど、帰路を探すのに難航し、最初の凍死者が出る。

夕方、鳴沢上流(標高約700m)付近でやむ無く露営するが、-20℃以下の気温と30m/sの暴風雪で兵隊の約4分の1が落伍。

さらに、雪壕を掘る道具を失っていたため、雪上の吹きさらしの中で露営することとなり、ここで数十名の凍死者が出る。(第2露営地)

1月25日、午前3時ころ、凍死者が多数出たため、露営地を出発、帰路を目指すが、コンパスが凍結し使用出来なくなったこともあり、鳴沢付近で迷い、凍死者が続出する。

寒さのため、発狂する兵隊も現れ、神成大尉が「天は我々を見放した」(映画八甲田山で有名なシーン)と言ったとされるが、生存者の小原忠三郎伍長は、「増々吹雪が激しくなり、神成大尉は怒っていた。」「天は我々軍隊は死ねというのが天の命令である。みんなもう露営地に戻って枕を並べて死のう」と神成大尉が言ったと証言している。(出典:青森テレビ公式チャンネル 八甲田山雪中行軍生還者の証言」

アマゾン 八甲田山 <4Kリマスターブルーレイ> [Blu-ray]

楽天 八甲田山 <4Kリマスターブルーレイ> [Blu-ray]

以後、雪中行軍隊は統制が取れない状況になり、実質、部隊はバラバラになる。

この日は、按木の森(標高約650m)付近で露営する。(第3露営地)

1月26日、背嚢(はいのう。革製のリュック。ランドセル)をたき火がわりに燃やし、暖を取ったが凍死者が多数出たため、午前1時ころ露営地を出発。

見取り図(遭難始末)に記載はないが、この日、中ノ森~賽ノ河原のどこかで露営したとされる。

1月27日、田茂木野方面を目指す班(神成大尉、後藤房之助伍長ら)と駒込川沿いを進む班(山口少佐、倉石一大尉ら)に分かれ、帰路を目指した。

山口少佐らは、急峻な渓谷に難航し、神成大尉らは猛吹雪で難航した。

神成大尉は後藤伍長に救援を要請するよう命じた。

午前10時30分ころ、救援隊は大滝平(標高約500m)付近で、仮死状態で立ったままの後藤伍長を発見、雪中行軍隊の遭難が発覚する。(この姿は、のちに銅像となる。)

後藤伍長の近くで神成大尉の遺体が発見される。

1月28日、弘前31連隊は田代から田茂木野まで行軍。

1月29日、弘前31連隊は田茂木野を出発、青森到着。

1月31日、救援隊は駒込川、大滝付近(標高約250m)で山口少佐ら生存者9名(のちに3名死亡)を発見。

鳴沢付近(標高約750m)の炭焼き小屋で生存者2名(のちに1名死亡)を発見。

弘前31連隊、弘前に帰営。

2月2日、大崩沢(標高600~750m程度)の炭焼き小屋で生存者4名(のちに2名死亡)を発見。(見取り図(遭難始末)に記載なし)

田代温泉付近(標高500m~550m程度)の小屋で生存者1名を発見。(見取り図(遭難始末)に記載なし)

最終的な生存者は雪中行軍隊210名中、11名(発見時の生存者17名、のちに死亡した者6名)だったが、生存者の多くは手足を切断するなど、重い凍傷を負っていた。

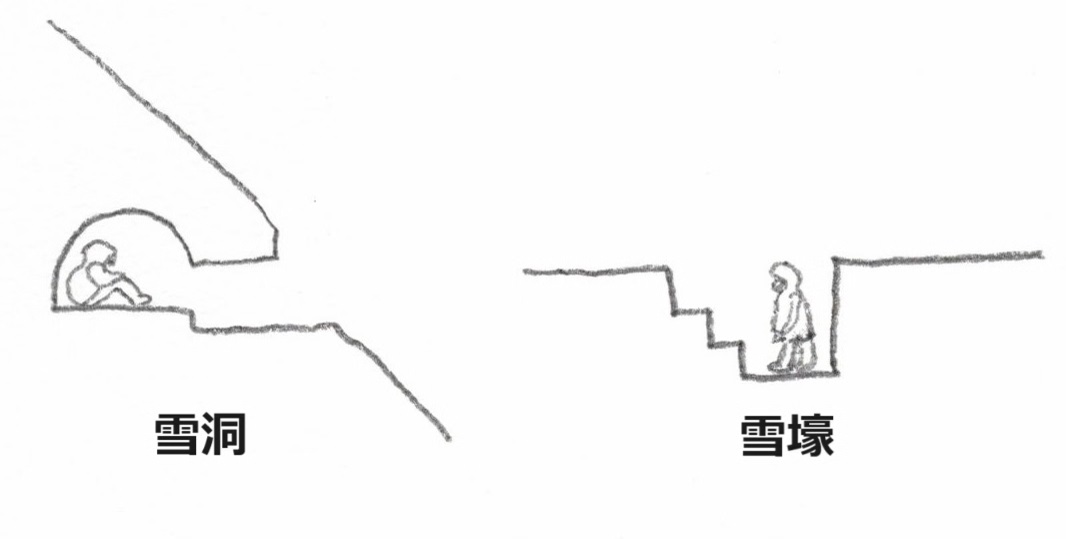

参考~「雪壕」と「雪洞」の違いについて

この遭難事故で言う「雪壕(せつごう)」とは、地面の雪を掘っただけの縦穴の溝であり、風よけにはなりますが、天井がありませんので、外気に晒されることになります。

一方で、一般的な「雪洞(せつどう)」とは雪の斜面に横穴を掘った洞窟で、外気温が低かったり、暴風雪であっても、雪洞内は静かで暖かく(気温が0度~-5度付近に保たれる)、冬山での宿泊や緊急露営などで利用されます。

雪洞と雪壕の違い。

青森5連隊のルートと遭難状況についての考察

1月23日の行程は比較的迷うこともなく、田代温泉を目指して行軍していたようですが、標高が高くなるにつれ、風雪と深雪に難航し、田代までもう少し(約2キロ)の場所まで進出しましたが、道が発見できず、露営しています。

行軍初日なのでまだ体力はあったと思いますが、この付近で田代までの道がわからなかったということは、風雪で視界がほとんど効かない状況(ホワイトアウト)だったのではないかと思います。

「遭難始末」では、「・・吹雪濃ク飛ビ 天日為ニ暗ク 咫尺(しせき)ヲ弁セザリシ・・」と当時の様子を表現しており、吹雪のために極近くのものも識別できないほど視界が悪かったと記録されています。

露営場所の標高は地形図上では650m付近なので、標高的に言うと特別に高い場所ではなく、植生を見ても森林限界以上ではありませんが、駒込川の急峻な渓谷から一段上がった、比較的平坦な場所で、風をブロックするものは何もありませんので、北寄りの強風が吹けば、吹きさらしになることは想像できると思います。

「遭難始末」にも「・・四面茫々タル雪原ニシテ 間々疎生セル雑樹林アルモ 能ク風ヲ遮蔽スルニ足ルベキモノナシ・・」との記載があり、風を遮るものがなかった様子が伺えます。

1月24日の行程を見ると、一度、鳴沢の方に突っ込んでから、方向転換し、再び鳴沢の下部まで100m以上下っています。

その後、登り返して第2露営地まで到達していますが、等高線を見ると、鳴沢から駒込川本流に至る傾斜はけっこうきつくなっています。

雪山で視界がゼロに近い状況では周りの地形はもちろん、傾斜もよくわからなくなることがありますが、地形を把握してれば、進行方向の右側に寄ると駒込川に下る急斜面になり、そのまま急斜面を下ると、正規のルートから大きく離れてしまうことはわかるのではないかと思います。

にもかかわらず、なぜ、鳴沢に突っ込んでしまったのでしょう?

現在より詳細な地形図がなかったにせよ、十分に訓練を積んだ隊長や将校たちがそのようなミスをしたとすれば、前日からの不眠、栄養不足、疲労、寒さなどで初期の低体温症を発症していて、判断力が鈍っていたと考えるのが妥当なのではないでしょうか。

この日は、鳴沢付近を彷徨って、第2露営地(標高約700m)で休息することになりますが、吹きさらしの場所で第2夜を過ごすことになり、ここでかなりの人数の兵隊が凍死しています。

山では標高を下げれば風も弱くなります。

冬山登山の常識では、通常、緊急露営(ビバーク)する場合は、なるべく標高を下げるか、風が当たらない場所を探します。

帰路を発見することに必死で、その日の安全な露営地を探すということがおろそかになっていたのではないでしょうか。

1月25日も未明から行動していますが、またも鳴沢方向に突っ込んでいます。

指揮官も兵隊も、寒さと疲労と低体温症で意識朦朧となり、正常な判断力は既に失われていたのではないかと思います。

このあと、雪中行軍隊は実質、バラバラになってしまいます。

1月26日は、正規ルート(神成大尉)と駒込川沿いルート(山口少佐)の2隊に分かれて行動していますが、駒込川からの急斜面を一段上がった賽ノ河原(標高500m付近)という正規ルートに近い場所で、多数の遺体が発見されています。

賽ノ河原の等高線を見ると、平坦地で、風を遮るものがないのがわかります。

天気が良くても雪山では地形に特徴がない平坦地では道迷いをよく起こします。

消耗しきった多くの兵隊たちは、吹きさらしの平坦地で立ち往生してしまった状況が想像できます。

実際にこの付近での生存者は1名だけで、助かった者の多くは標高の低い駒込川の渓谷の中(標高250m付近)にいました。

この図に記載のほか、生存者が大崩沢の炭焼き小屋で4名、田代温泉で1名、死亡者が幸畑で1名、松森で1名発見されている。

露営地の場所、生存者、死亡者発見場所と標高、地形の関係

露営地

露営地は第1、第2、第3露営地ともに正規ルートに近い場所に設定しています。

それなりに、風が当たりづらい場所を選んだのだと思いますが、3つの露営地は、ともに標高が700m前後なので、風が当たらないということを第一に考えて、標高の低い場所に露営地を選定したとは言い難いと思います。

地形図を見れば、ルート上で標高を下げるとすれば、駒込川に至る急峻な斜面を下らなければならないので、適切な露営地の選定というのは難しかったと思います。

しかし、結果論ですが、駒込川に下った山口少佐たち一行が一番生存者が多かったのも事実です。

当時は、雪洞を掘ってビバークするという考え方はなかったと思われますので、天候が回復するまで標高が低く、風をまともに受けない渓谷の中でじっと耐えていれば、犠牲者の数はここまで多くはならなかったのではないかと推測します。

生存者

大滝平(標高500m付近)での生存者を除けば、生存者は標高の低い渓谷の中(標高250m付近)や、小屋の中(500~750mの間)で発見されており、全員風の当たらない場所にいたことになります。

山岳地帯では、悪天候時には標高を下げるか、高所にいる場合は風が当たらない場所に避難するという常識がありますが、生存者の発見場所はこの事を裏付けています。

死亡者

死亡者は標高500m~700mの間に集中しています。

死亡場所のほとんどは樹林帯で、地形的には風を遮るものがない平坦地か緩斜面です。

吹きさらしの高所に留まり、低体温症を発症して凍死するというのは、多くの山岳遭難事故での共通点です。

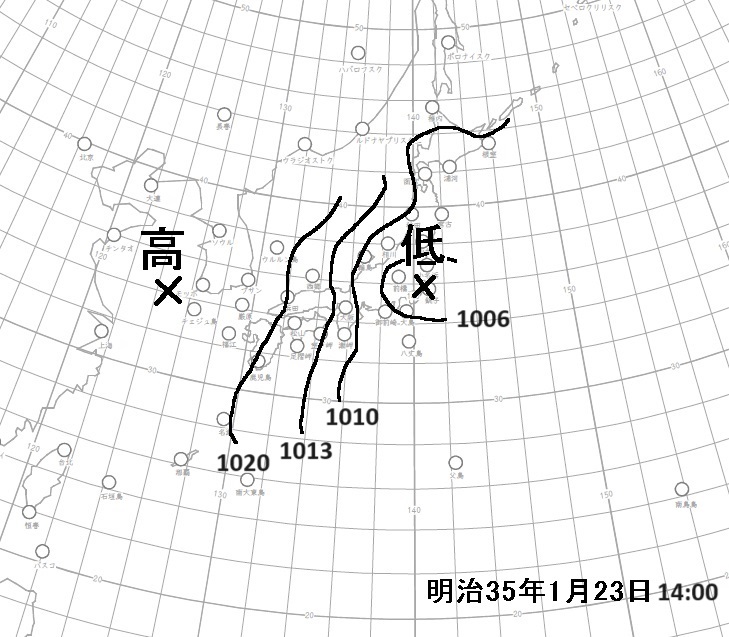

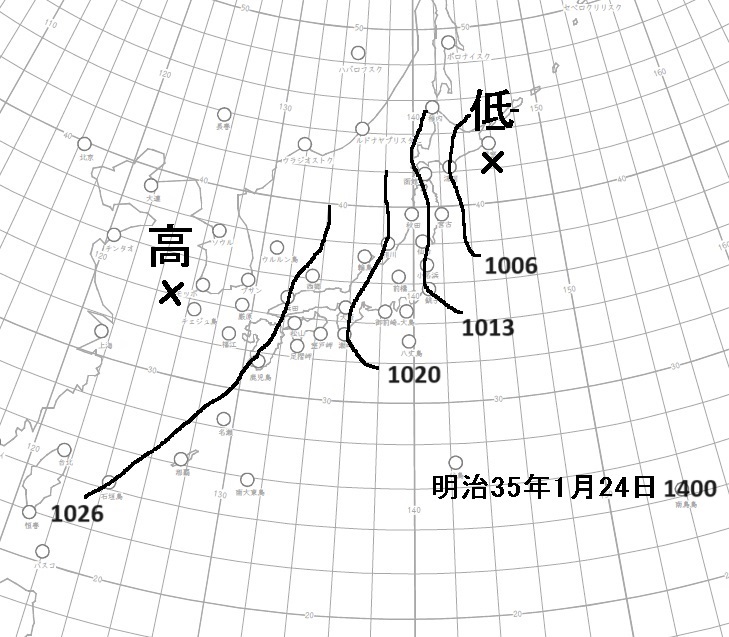

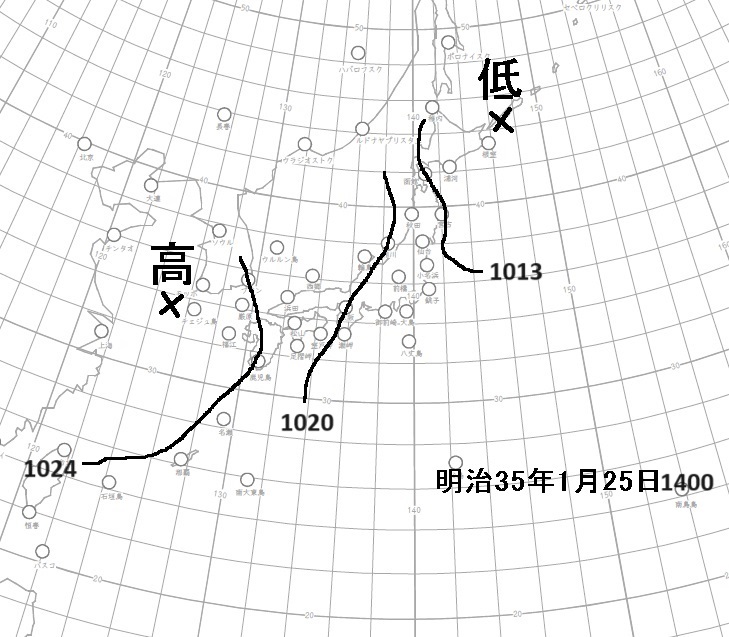

当時の天気図~寒波と強風が襲う

明治35年(1902年)1月23日~25日までの天気図を作製してみました。(参考資料:国立情報学研究所 デジタル台風)

当時の天気図は現在のものに比べ、ずいぶんとあっさりしていますが、事故当時は西高東低の典型的や冬型の気圧配置だったことがわかり、等圧線を見る限り、青森付近は北~北西の風が吹いていたと予測できます。

等圧線については、この当時の天気図に記載してある気圧が「mmHg」で表されていますので、ヘクトパスカルに換算しています。(※760mmHg=1013.25hPa=1気圧)

冬型の気圧配置は、青森5連隊が出発した翌日の1月24日から1月27日ころまで続いています。

凍死者が続出し、部隊の統制が取れなくなった1月25日は、旭川でー41℃(日本最低気温歴代1位)を記録し、翌26日には帯広で、-38.2℃(日本最低気温歴代2位)を記録しています。この記録は現在でも公式に破られておりません。

遭難現場の気温と風は?

前述のとおり、事故当時、北海道では歴史的な寒波に襲われていますが、八甲田山の遭難現場ではどのような状況だったのでしょうか。

「遭難始末」によれば、遭難二日目の1月24日の現場の気温は推定「-20℃以下」としています。

同日、青森測候所が観測した最高気温は-8℃、最低気温は-12.3℃とあります。

測候所の標高は3m程度、遭難現場の標高は700m付近ですが、気温は標高が100m上がると、約0.6℃下がるとされていますので、1月24日の遭難現場付近の最高気温は「-12.2℃程度」、最低気温は「-16.5℃程度」であったと推測できます。

また、風については、同じく「遭難始末」によると、「風速29m/s前後」としていますが、これについては、生存者の証言にある「樹幹ヲ鳴ラシ、枝梢ヲ折リ、歩行ニ抵抗シ・・」をビューフォート風力階級に当てはめて推測したとありますが、ビューフォート風力階級では、

・大きな木が全体に揺れ、歩きにくい =風力7(13.9~17.1m/s)

・小枝が折れる、風に向かって歩けない=風力8(17.2~20.7m/s)

とあり、これらから推測すると、風は少なくとも風力7(13.9~17.1m/s)は連吹しており、強い時には風力8(17.2~20.7m/s)に達していたと考えるのが妥当なのではないかと思います。

なお、「風速29m/s前後」におけるビューフォート風力階級の説明では、「根こそぎ倒される木が出始める(風力10)」「めったに起こらない。広い範囲の被害を伴う(風力11)」などに該当します。

このように、遭難現場の実際の気温と風は「遭難始末」の記載より、やや少ない数字である可能性がありますが、例えば、-16.5℃の時に風が17m/s吹いていたとすれば、単純に体感温度(風速1m/s増すと約1℃降下するとされる)は-30℃を下回り、冬山では行動を中止して安全な場所で停滞するような条件になりますので、このような状況下での行動は、凍傷や低体温症、道迷いや滑落などのリスクが高まると言えます。

まとめ

八甲田山雪中行軍遭難資料館 出典:幸畑墓苑HP

雪中行軍記念像(後藤房之助伍長の像)

青森5連隊の遭難は、道迷いによって、風雪の中に長時間晒されたために多くの凍死者を出しました。

その原因の発端は、地理に詳しい地元の案内人をつけなかったことなどが原因がとされています。

さらに、食糧を搭載した重いソリを引いていたことや、十分な防寒対策をしていなかったことも要因のひとつとされています。

それに対して、弘前31連隊は、すべて地元の案内人を付けて道迷いを防止し、食糧や宿泊も地元自治体に依頼するなどしていたため、犠牲者は出ず、十和田湖周辺で1000m級の山越えをしたあと、八甲田山系を踏破し、予定どおり帰還しています。

現在では、雪山で安全に緊急露営(ビバーク)する方法に、雪洞を掘って避難するなどの考え方があり、210名分もの雪洞を短時間で作れたかどうかは別として、当時そのような知識や技術があったならば、これほどの被害は出ずに済んだのではないかと思います。

100年以上前の遭難事故ですが、記憶に残しておかなければならない遭難事故のひとつだと思います。

参考資料:新田次郎著 八甲田山死の彷徨 新潮社、歩兵第五連隊 遭難始末(出典:国立国会図書館デジタルコレクション)、国立情報学研究所 デジタル台風、青森テレビ公式チャンネル 八甲田山雪中行軍生還者の証言

アマゾン 八甲田山死の彷徨 (新潮文庫)

楽天 八甲田山死の彷徨 (新潮文庫)

.png)

- 山岳遭難に関連する記事

- 八甲田山雪中行軍遭難事故~防寒対策とは

- 過去の遭難に学ぶー大雪山旭岳11名遭難 函館学芸大

- ニペソツの慰霊碑~ニペソツ山雪崩遭難事故とは

- 不起訴か?トムラウシ山遭難事故を振り返る

- またか?大雪山旭岳4人遭難~事故を分析

- 幌尻岳3名溺死~遭難事故を分析する

- 夏山遭難と低体温症~疲労凍死を防げ!

- 低体温症か!知床岳遭難死亡事故を分析する

- 那須スキー場高校山岳部雪崩遭難~事故を分析する

- 遭難対策~雪崩遭難!対策の仕方 遭難対策~雪崩はどんな時に起きるか

- カムイエクウチカウシ山八の沢カールヒグマ襲撃事件~特異な遭難事故を振り返る

- 過去の遭難に学ぶ-札内川十の沢大雪崩事故

- 積丹岳スノーボーダー遭難事故

- 登山の遭難対策~携帯かアマチュア無線か?

- 夏山の遭難対策~台風と低気圧の怖い話

- 日本百名山の光と影~増える遭難を分析!