那須スキー場高校山岳部雪崩遭難~事故を分析する

平成29年(2017年)3月27日午前8時43分ころ、栃木県の那須温泉ファミリースキー場のコース外において、高体連主催の春山安全登山講習会で訓練中の高校生と教員が雪崩に巻き込まれ、8名が死亡、40名が重軽傷を負うという遭難事故が発生しました。

この事故は社会反響が大きく、学校に警察の家宅捜索が入るなどし、講習会で講師を務めていた教員3名が業務上過失致死傷容疑で起訴され、7年後の令和6年(2024年)5月に、地裁が実刑判決を言い渡しております。(現在控訴中)

今回は、那須雪崩事故検証委員会などの資料をもとに、事故の原因を探っていきます。

事故の概要

栃木県内の高校山岳部7校62名(大田原・真岡・那須清峰・矢板東・宇都宮・矢板中央・真岡女子、生徒計51名、教員計11名)が3月25日から3日間の予定で那須町那須岳周辺において栃木県高体連主催の春山安全登山講習会を行っていました。

講習1日目は座学とテント設営、2日目は雪上での実技講習、3日目は那須岳登山を予定していましたが、3日目は大雪のため、登山を中止しスキー場周辺でのラッセル訓練に変更しました。

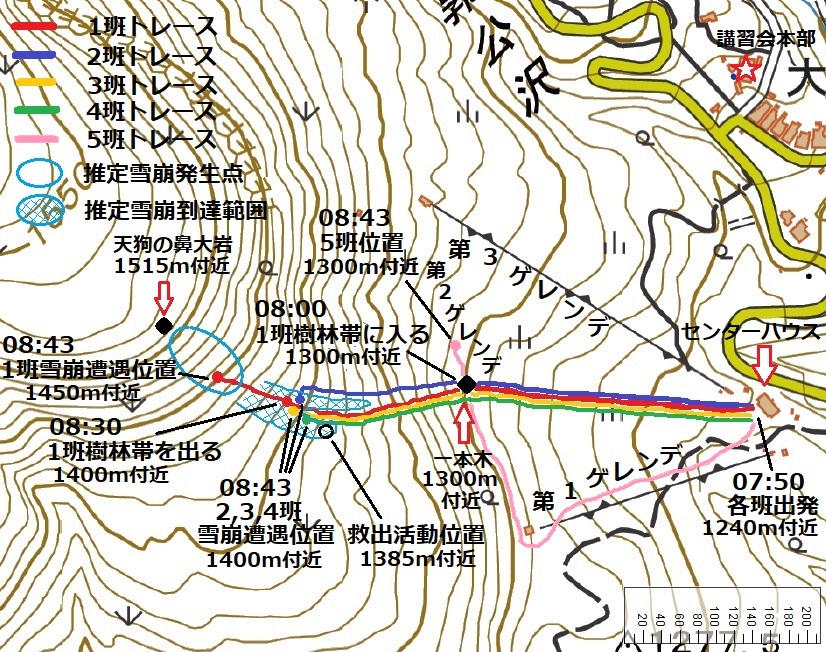

図1 雪崩事故広域図

ラッセル訓練参加者 (教員の呼称は那須雪崩事故検証委員会報告書に合わせた)

1班

教員K(真岡)、教員W(大田原)、1年6名(大田原)、2年6名(大田原)計14名(教員W、1年4名、2年3名はのちに死亡)

2班

教員O(真岡)、1年5名(真岡)、2年3名(真岡)計9名

3班

教員J(矢板東)、教員M(那須清峰)、教員N(那須清峰)、2年4名(那須清峰)、矢板東2年5名(矢板東)計12名

4班

教員P(矢板中央)、教員L(矢板中央)、1年8名(宇都宮)、1年1名(矢板中央)、2年2名(矢板中央)計13名

5班(女子隊)

教員I(真岡女子)、1年女子4名(真岡女子)、1年女子2名(矢板東)計7名

訓練参加者 生徒計46名、教員計9名、合計55名

※講習会本部の教員G(大田原)とテント待機の教員H(宇都宮)、2年5名(宇都宮)はラッセル訓練に参加していない。

※教員G(本部、高体連登山専門部委員長)、教員K(1班、高体連登山専門部副委員長)、教員O(2班、元高体連登山専門部委員長)の3名は、後に本件事故の責任を問われ、業務上過失致死傷の罪で禁錮2年の実刑判決を言い渡されている。(現在控訴中)

事故の時系列

3月26日

午前10時32分、那須町に大雪、なだれ、着雪注意報発令。

3月27日

午前5時00分ころ

各班起床。積雪があり、風弱く、天気、雪。

午前6時ころ

教員G(本部)は教員K(1班)に電話したが出なかったので、教員M(3班)に電話で積雪状況を聞く。

積雪が多く、参加者をテントで待機させることにする。

教員K(1班)、教員O(2班)に本部に電話するよう教員Mに伝える。

午前6時15分ころ

教員Kと教員Oが予定の変更を協議。

集合7時30分、終了9時30分とすること、行動内容について教員Kは、峰の茶屋跡付近までの往復を提案したが、教員Oの提案によりスキー場周辺でのラッセル訓練に変更することになる。

教員Kが教員Gに電話。教員G、教員K、教員Oの3名は、スキー場周辺でのラッセル訓練に変更を決定した。

午前6時50分ころ~7時ころ

教員Kが午前7時30分、スキー場センターハウス前集合を各テントに周知。

午前7時20分ころ

教員Gは本部(旅館ニューおおたか)からセンターハウスに到着。

教員G、教員K、教員Oが、センターハウス前で打ち合わせ。

8時前に出発すること、9時半にはセンターハウスに戻ること、10時にテント撤収すること、天気は雪模様であること、第2ゲレンデ上部の危険なエリアには立ち入らないこと、などを確認。

午前7時30分ころ

センターハウス前にて各教員に打ち合わせ事項を伝達。

8時前に出発すること、9時半にはセンターハウスに戻ること、10時にテント撤収すること、天気は雪模様であること、第2ゲレンデ上部の危険なエリアには立ち入らないこと、などを説明。

行動範囲について教員G、教員K、教員Oは樹林帯を含めることを確認し、教員Kは、各教員に行動範囲をゲレンデ、一本木、樹林帯に入って尾根を出た場所と周知。

午前7時40分ころ

センターハウス前に各班集合、打ち合わせ事項を伝達。風弱く、雪は小降り。

午前7時50分ころ

各班(生徒46名、教員9名、合計55名)は、2班、1班、3班、5班、4班の順でセンターハウス前を出発。

1~4班は、第2ゲレンデ、一本木を目指す。5班は第1ゲレンデ方向を目指す。

(1班)

横1列になり、一本木を目指す。視界は一本木の先、10~20mまで見えたが上部はかすんでいた。

10分ほどで一本木に到着。休憩は取らず、縦1列になって樹林帯の尾根を登る。

隊列は2年、1年、教員W、教員Kの順。

この時間帯の他の班の動き

(2班)

始め縦1列だったが、新雪を踏ませるために横1列になり、1班の踏跡がない一本木の右の上方を目指した。

1班の先頭集団は2班より先に一本木に到着していた。

1班が尾根を登るのを確認、1班が登った尾根よりも右奥の樹林帯の尾根に入った。

(3班)

横1列で第2ゲレンデ方向を目指す。教員Jは1班とかぶらないようにコースを取った。積雪は膝くらい。

生徒に体力差があり、どんどん遅れていった。雪と風は強かった。

3班がゲレンデ中央まで達した時には、1,2班は樹林帯に到着していた。

視界は悪くなく、1班と2班が、正面の樹林帯と少し右の樹林帯に入るのを見た。

樹林帯の手前で2,3分休憩した時、4班は一本木で休憩していた。

樹林帯に入るところで縦1列になった。

生徒の体力に不安があり、1班のトレースを辿った。隊列は、矢板東、教員J、那須清峰、教員N、教員Mの順。

(4班)

センターハウスを最後に出発、少し進んだ場所で横1列になり一本木を目指す。

一本木に到着後、スコップ装備のため出遅れた教員Lが到着するまで、耐風姿勢の説明などをした。

3班が樹林帯に入るのを見てトレースを辿った。隊列は宇都宮、教員P、矢板中央の順。

(5班)

教員Iは男子班がゲレンデをラッセルしている姿をスマホで撮ろうとしたが、寒さで起動しなかった。

教員I、真岡女子、矢板東の順で縦1列に並び、第1ゲレンデ方向にラッセルを開始。積雪は膝まであった。

方向を間違え、第一ゲレンデを左方向にそれて林の間の急登を登り、第一ゲレンデに到着、10分間休憩。

真岡女子の生徒はスマホで写真を撮ろうとするが、寒さで起動せず。矢板東の生徒はスマホで写真を撮っていた。

雪は強くなり風も出て来る。視界は比較的よく一本木で休憩している男子が見えた。

4班の教員Pから、4班は樹林帯に入りますとの無線が聞こえた。

休憩後、行動再開。第一ゲレンデの奥に進み、Uターンし一本木を目指す。

正面から風雪を受けた。第一ゲレンデを抜けた時、男子生徒の姿は見えなかった。

一本木に到着、第2ゲレンデ上方に向かったが、斜度がきつく、スピードが落ちた。男子の姿がかなり上に見えた。

8時20分ころ

(1班)

生徒Lの足がつりそうになり、尾根の途中で約10分休憩。出発の直後、生徒に雪を掘らせて層と状態を確認させた。

8時30分ころ

(1班)

樹林帯の尾根を出た場所で一旦止まる。視界は前方の岩からかなり下の3,4班まで見えた。風はほとんどなし。生徒から休憩直後なのでもう少し進みたいとの要望があり、そのまま進む。

教員Kは2班がこちらに気づいており、もし危険ならば教員Oが止めてくれると思い、連絡を取ることなく行動範囲を広げた。

この時間帯の他の班の動き

(2班)生徒に体力差があり、2名が遅れていた。

教員Oは、傾斜が緩くなった場所で、2名を待ってる間、風が出てきたように感じ、2名が到着後、すぐに下山を開始した。

もともと上に行くつもりはなく、樹林帯を登り下りするつもりだった。

1班が行動範囲を超えているのを見たが、技術のある教員Kがいるので大丈夫だと思い、1班に連絡を取らず、2班の下山を優先した。

8時35分ころ

(1班)

教員Kは、平な所に出てから小さな木が数本生えている場所で、ここまでにしようと、止めたが、生徒からもう少しだけ進みたいと言われ、時間が早かったのでもう少し進むことにした。風が強くなってきた。

この時間帯の他の班の動き

(3班)

少し開けた場所で5分休憩。

教員Jは近くで休憩していた教員P(4班)に9時半前にはセンターハウスに戻りたいので、あと少し登ったら下山しようと話す。

(4班)

急登を登り、平らで開けた場所で3班が休憩をしていた。

宇都宮の生徒が3班の場所より上に行こうとしていたが、樹木のある場所まで戻し、矢板中央が来るまで待機させた。

この時3班が出発、最後尾の教員M(3班)が通りすぎると、矢板中央が登ってきた。

3班が出発したとき、教員Pは教員J(3班)と、あとどのくらい進むかを話した。

8時40分ころ

(1班)

教員Kは、やや急な斜面になる手前で止め、滑落の危険があるので戻ろうと指示。

生徒から、岩まで行った方が風が防げる、岩まで行きたい「お願いします」と言われ、天候、斜面の角度を考え大丈夫だと思い、「じゃあいいよ」と了承し、岩の近くまで進んで帰ることにする。

8時43分ころ

(1班)

雪崩が発生。1班のメンバー全員が雪崩に流される。

生徒たちは、

「右斜め7,8m前方に横に長く大きな亀裂が見え、立っている場所の面全体がずれる感じで流れた。雪崩と思う前に流れて埋まってしまった。全身が押される圧力がすごかった。」

「10数m以上先の1時方向に何かが動いた。雪崩が来ると思いピッケルを斜面に刺したが2,3秒で流された。転がって埋まった直後に脱出を試み手足を必死に動かした。密閉された暗い雪の中でアクションを起こさずにいた。1時間以上経って酸欠で頭がボーっとなった。足音みたいな音が聞こえ、掘り起こされた時、酸欠で目が見えなくなっていた。」

教員Kは「教員Wとその前の生徒が頭をのけぞらせるようにして覆いかぶさり、雪をかぶって飛ばされた。雪崩は全身が覆われるくらい高く、真っ暗な乾燥機の中で空気を含んだような状況でぐるぐる回っているような状態だった。頭が斜面の下になり、体が50cm、顔が15cmほど埋まり、右手で顔の雪を払った。」

教員Kは、教員P(4班)らに掘り起こされるが、胸部の損傷で動けなくなる。

この時間帯の他の班の動き

(2班)

教員Oは、トラバース気味に下り始めたところで、右側から空気をたくさん巻き込んだ白か灰色の雪崩に巻き込まれ、数m~10m流された。上半身が出ていたので自力で脱出。

3,4班は少し高い場所にいた。無線で教員K(1班)、教員G(本部)を呼んだが出なかった。

教員P(4班)に2班の生徒の確認を依頼。

教員P(4班)から3,4班の人員点呼完了を確認。

2,3,4班に沢筋から離れ、尾根に待機するよう指示。1班は雪崩に遭っていないと思った。

4班に自力歩行できない生徒がいたので、安全な下山ルートを確認してから2班の位置まで戻る。

戻ると他の教員が教員Kらを救助しているのを確認、1班も被害に遭ったことを知る。

教員I(5班)がセンターハウスに退避したのを無線傍受で知り、教員I(5班)に救助要請を依頼。

ストックをゾンデの代わりにして捜索を続ける。

教員I(5班)から本部につながらないとの連絡を受け、本部まで直接行くよう指示。

本部の教員Gと連絡がつながり、状況報告。現場に残り、救出の指示と報告を行う。

(3班)

3班全員と近くにいた4班が雪崩に巻き込まれる。

先頭の生徒は最後尾の教員Mの後ろまで流される。

教員Nは7,8m流されたが埋まらなく、近くの生徒を救出。

教員Jはうつ伏せでほぼ全身が埋まるが脱出できた。

埋まっている生徒を全員で救出、教員M、教員Jが人員とケガの状況を確認。

雪崩発生から5分後には安否確認終了。

教員Jは無線で他の班に3班無事を連絡。1班、本部は応答なし。

教員Jは生徒になるべく高い場所に移動し、温かい服装で待機を指示。

教員O(2班)の指示のもと1班の捜索に当たる。

教員Mは40~50cm下に埋まっている大田原の生徒の左腕らしきものが見えていたのでそこを掘り、顔が出た時に聞こえるかと怒鳴ったところ、「はい」という朦朧とした返事があり、生徒の唇は真っ青であった。その後全身を掘り出した。

(4班)

教員Pは、上を見て真っ白だったので突風だと思い、矢板中央の生徒に「耐風」と叫ぶ。直後に雪が流れていくのが見え雪崩だと思った。

矢板中央の生徒3名が下半身が埋まるくらいの状態から自力脱出した。

教員Pは、無線機で雪崩発生を伝えたが、バッテリーが空を示すランプが点滅していた。

生徒3名のケガの状態を確認し大丈夫だったので、宇都宮の生徒がいる場所に移動させ待機させた。

雪崩の下流にいる教員O(2班)から2班生徒の確認を頼まれ、上から流された2班の生徒、3,4班の生徒を確認した。

腹部を強打した真岡の生徒を雪崩の反対側の尾根の木のところで待機させた。

その後教員K(1班)や生徒の救助に当たった。

左手の沢に下半身が埋まった生徒がおり、教員Lがスコップで救助に向かった。

教員Lは、教員O(2班)から沢筋は危ないから尾根に上がるよう言われ、救助した真岡の生徒と反対側の尾根に上がった。

自分の位置より高い場所で人員確認が行われていたので、そこに合流した。その時、1班の生徒が流されたと聞いた。

教員Pは3名の手が雪面に出ているのを確認した。一番下流の教員Kを救出。次に一番上流の大田原の生徒を教員N(3班)と共に雪を掘った。その後下流にいた教員Lに応援し大田原の生徒を救出。その足下にもう一人いると聞き、雪を掘るが固くて掘れなかった。

さらに眼鏡、ピッケル、ソールが見えていた部分を掘ると大田原の生徒が逆さまに埋まっており、左肩から上腕にかけて完全に雪にはまっていて引っ張り出すことができなかった。

(5班)

第2ゲレンデ斜面で休憩中、雪崩発生の無線が入った。

教員Iは、音も静かで雪煙も見えず、どこで雪崩があったのかわからなかった。

教員O(2班)の本部を呼ぶ無線を傍受。

教員Iは、二次遭難防止のため、5班生徒に下山してテント待機を指示。生徒と一本木を過ぎた場所まで下りて、登り返す。

教員Oの本部を呼ぶ無線が何度も入る。教員Iは本部に中継したが応答はなかった。

雪崩現場が不明なので男子隊に救助を任せ、第2ゲレンデを降りる。

(講習会本部)

教員Gは本部の撤収作業や旅館の精算をしており、無線を聞いていなかった。

午前9時ころ

教員Iはセンターハウス到着、無線で教員Oに指示を仰ぐ。本部に無線を入れるよう指示されるが応答なし。

教員Oから徒歩で本部に行き、救助要請するよう指示される。

携帯は寒さで起動しなかった。

午前9時15分ころ

教員Iが旅館ニューおおたかの本部に到着、駐車場で積み込みをしていた教員Gに雪崩の件を伝える。

午前9時22分ころ

本部から消防に通報。那須山岳救助隊(民間)、警察、消防、自衛隊などが出動。

午前10時23分ころ

救助隊到着。

午前11時45分ころ

救助隊事故現場到着。救助開始。

1385m付近において、10m四方の範囲に9名が埋まっていた。

最初に体が半分出ていた3名を掘り出すが、唇が真っ白で心肺停止のように見えた。その少し上側の雪の中から「うー」、「おー」といううめき声が聞こえ、掘り出すと唇に血の気があった。声をかけても無反応だった。その後1、2m弱の深さから埋没者が次々と見つかった。血の気があったのはうめき声があった1名で8名は血の気がなかった。

午後12時50分ころ

行方不明者すべての救出完了。

医療機関に搬送。

死亡8名(1班:教員W、大田原1年4名、2年3名)

重症4名(1班3名、2班1名)

中等症3名(1班1名、2班2名)

軽症33名。

死因は、6名が圧死、2名が外傷性窒息。

事故現場の地形図

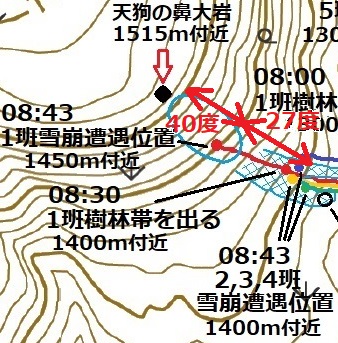

図1 雪崩事故広域図

図1は事故現場周辺の広域図で、冒頭にあったものと同じ図です。

赤線は雪崩に遭った1,2,3,4班のおおまかなトレースです。

青線は当初予定していた那須岳登山のルートです。

雪山登山は、夏道ルートのとおりに歩くとは限らず、安全であればどのようなルートでも好きに選ぶことができますが、冬期は青線で示すような、大丸温泉からのアプローチ(往復4時間程度)が一般的になっています。

図2 雪崩事故詳細図

図2は事故現場付近の詳細図です。

等高線1本の間隔は10mで、50m置きに太線で表示されています。等高線の間隔は広いほど斜面は緩く、狭いほど斜面は急になります。

各班は午前7時50分ころセンターハウスを出発、1,2班が先行し、3,4班がその後に続きます。

5班(女子隊)は、ゲレンデ周辺だけで行動します。

一本木(1300m付近)から標高1400m付近までは樹林帯がある、やや急な斜面です。

1400m付近から上部はハイマツ記号があり、この辺りが森林限界になっているのがわかります。

一本木に先着した1班は樹林帯の尾根を登り始め、2班は1班よりひとつ北側にある樹林帯の尾根を登り始めます。

やや遅れて、3,4班が、1班のトレースを辿って、樹林帯の尾根を登り始めます。

午前8時30分ころ、1班は樹林帯を抜け、森林限界付近(1400m付近)に達し、更に上部を目指しますが、ほぼ同じころ森林限界付近に達した2班は、南にトラバース(横移動)しながら下山をすることにします。

その後、3,4班が森林限界付近に到着し、小休止の後、3班が更に上部に向かって歩き出します。

午前8時43分ころ、1班が1450m付近に達した時、天狗の鼻下部付近の斜面で表層雪崩が発生、発生点付近にいた1班全員が雪崩に巻き込まれ、更に1400m付近にいた2,3,4班も巻き込みます。

雪崩に巻き込まれた人のうち9名は、1385m付近まで流され、デブリ(雪崩の堆積物)に埋没し、1班の生徒7名と教員Wの計8名が亡くなりました。

5班はゲレンデにいたので被害はありませんでした。

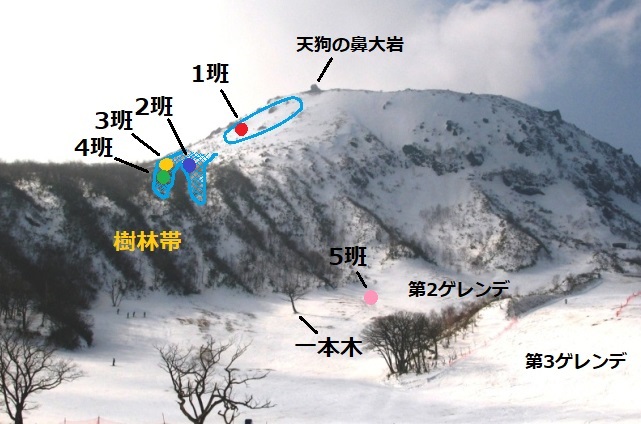

雪崩の発生点や堆積区については、事故のあとに降雪や地吹雪があったため不明瞭となりましたが、防災科学技術研究所(防災科研)の調査では、発生点については、推定で天狗の鼻大岩の下の急斜面(図2と写真1の水色枠)付近で発生し、森林限界付近で南北二手に分かれ(雪崩の主力は南側)、堆積区については、南側の沢で1380m付近まで、北側の沢で1370m付近まで(図2と写真1の水色枠網掛け)と推定されています。

写真1 雪崩範囲と各班の位置関係

なお、図2と写真1に天狗の鼻(1515m付近)を表示しましたが、時系列の午前8時40分ころに出てくる、「岩」はこの天狗の鼻ではなく、天狗の鼻より下にあった別の岩だと推測されています。

雪崩発生の原因は?

雪崩発生のメカニズムとは

雪崩には、大きく分けて「全層雪崩」と「表層雪崩」の2つがあります。

全層雪崩とは地面から上の雪が全部雪崩れるタイプのもので、表層雪崩とは、積雪層の上部だけが雪崩れるタイプのものです。

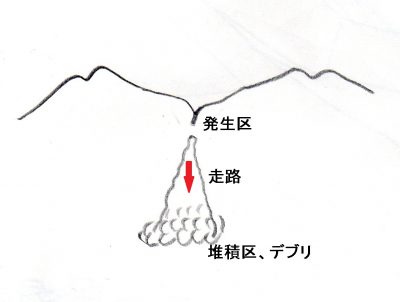

今回の雪崩は「表層雪崩」とのことですが、表層雪崩は「点発生表層雪崩」と「面発生表層雪崩」の2タイプに分かれ、更に発生区の雪質に水気を含んでいるのかどうかによって、「点発生乾雪表層雪崩」「点発生湿雪表層雪崩」「面発生乾雪表層雪崩」「面発生湿雪表層雪崩」の4タイプに細分化されます。

点発生表層雪崩のイメ-ジ

点発生表層雪崩は降り積もった雪同士の結合が不安定なために、積雪の一部が雪崩れ出し、周囲の雪を巻きこんで雪崩れるタイプです。

このタイプの雪崩は一般的に急斜面で起きやすく、雪崩の規模は小さいものが多く、面発生型に比べると予測がつきやすいので被害が少ないとされています。

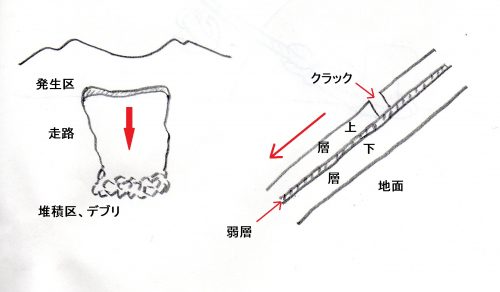

面発生表層雪崩のイメージ

一方、面発生表層雪崩は上層と下層の雪の間に「弱層」と呼ばれるもろい雪の層があって、雪庇の崩壊や登山者、スキーヤーが雪に衝撃を与えるなど、様々なきっかけで弱層が崩壊し、上層の雪が板状に雪崩れるタイプのもので、予測が困難で被害が大きいとされています。

弱層には種類があり、「霜ざらめ雪」によるもの、「表面霜」によるもの、「雲粒なし降雪結晶」によるもの、「大粒のあられ」によるもの、「濡れざらめ雪」によるものの5種類があります。

防災科研の調査では、今回の雪崩は「面発生乾雪表層雪崩」と考えられ、その原因は弱層の崩壊によるもので、弱層は「雲粒なし降雪結晶(板状結晶)」であったことが明らかになっています。(雪崩のメカニズムや弱層の形成について詳しくは、「遭難対策~雪崩はどんな時に起きるのか」を読んでみて下さい。)

今回の雪崩は弱層崩壊による面発生乾雪表層雪崩

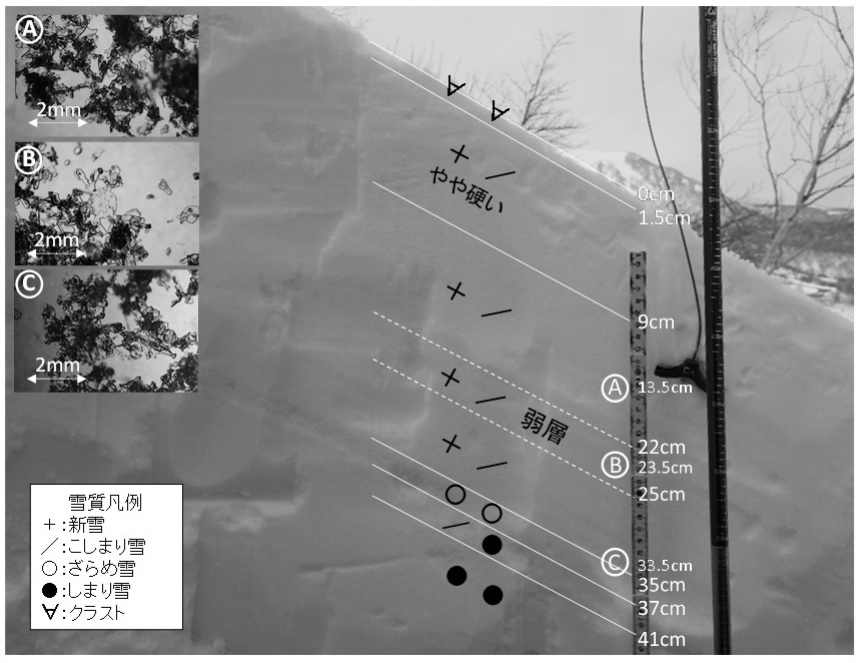

弱層の崩壊による、面発生乾雪表層雪崩であることがわかりましたが、防災科研が現場近くで積雪断面を調査した結果、積雪の表面から22cm~25cmの間に弱層と成り得る結合力の弱い層が存在し、その層には「雲粒なし板状結晶」(板状結晶とは、六花型などの平たい雪の結晶)が確認されました。

なお、積雪0cm~1.5cmまでは事故の翌日の3月28日に積もったもの、1.5cm~35cmまでは3月26日~27日かけて積もったもの、35cm~37cmのざらめ層は、気温がプラスになった3月25日に形成されたものと考えられています。(写真2参照)

写真2 H29.3.28現場近くの積雪断面。出典:防災科学技術研究所 那須雪崩災害の現地調査

3月26日~27日の降雪に関し、防災科研の報告書には、「弱層形成につながる降雪量及び粒子特性の劇的な変化がおよそ半日程度の短い間に起きたことを表している。この点は雪崩リスク評価・予測の観点から注目すべき重要な知見である。」と述べられています。

つまり、半日程度の降雪で、下層、弱層、上層という不安定な積雪層が一度に出来上がったというところに注目すべきということです。

面発生表層雪崩を起こすような弱層が隠れた積雪層が出来上がる一般的な過程は、降雪後、前述で紹介したさまざまな要因で積雪表面に弱層が出来たあと、次の降雪で弱層が隠れてしまい、不安定な積雪層が出来上がるとされています。

しかし、今回の防災科研の調査で、降雪途中に雪の性質が変わることによって、一回の降雪であっても、弱層が隠れた不安定な積雪層が出来上がることが確認されました。

このことは、今後の雪崩対策において、教訓とすべき重要なポイントだと思います。

雪崩発生の原因は自然発生なのか人為的なのか?

雪崩発生の原因について、防災科研の見解は以下のとおりです。

「3月26日から翌27日の低気圧の通過に伴う降雪中(現場に近い那須高原のアメダスでは3/27午前2時~午前9時まで積雪33cm)、一時的に「雲粒なし板状結晶」が多い時間帯があり、弱層を形成したあと、短時間で強い雪が降り積ったため、積雪が不安定になり面発生乾雪表層雪崩を起こした。

事故翌日の3月28日午前中には、現場近くの別の急斜面で自然発生と思われる表層雪崩が発生していることなどから、事故当時、那須岳付近の積雪状態は不安定であったと考えられるので、雪崩は自然発生した可能性と、人為的(不安定な斜面に人が入り込んだため)に発生した可能性の両方がある。」

今回の雪崩は、自然発生と人為的発生の両方の可能性があるとのことですが、統計によれば、雪崩は自然発生が38%、人為的な要因による発生は62%に及びます。

明らかに人為的に発生したもの以外は自然発生として処理されることを考えると、人為的な雪崩は実際にはもっと多いパーセンテージになり、8割から9割が人為的な要因によるものとも言われます。

1班がいた1450m付近は防災科研の調査による推定雪崩発生点の範囲内に位置しており、更に1班生徒の証言によれば、「右斜め7,8m前方に横に長く大きな亀裂が見え、立っている場所の面全体がずれる感じで流れた。」とありますが、「立っている面全体がずれる」というのは、表層雪崩の発生点の範囲内にいたことを表しています。

また、雪崩の危険がある斜面にやむを得ず入る際は、一度に大人数で入ると、積雪層への刺激が強くなりますので、間隔を開けて一人ずつ通過するといった対処法がありますが、そのような対策を取ったというような事実も確認できません。

これらのことを考えると、自然発生した雪崩に偶然遭遇したのではなく、雪崩の危険性が高い不安定な斜面に1班(14名)が足を踏み入れたことによって、弱層が崩壊し、天狗の鼻の下付近から1班がいた付近にかけての広範囲で雪崩が発生し、流下しながら下部にいた他の班を巻き込んだと考えられるのではないかと思います。

事故当時のアメダス

現場に一番近い観測点である、那須高原(標高749m)のアメダスを見ると、27日午前2時から午前9時までの7時間で33cm降り積もっています。

また、26日午後4時から27日午前1時までは、6.5mmの雨が降っていますが、気温は1.8~0.3℃程度です。

気温は標高が100m上がると約0.6℃下がります。

ですので、現場付近の標高1500mでは概ね、ー3~ー4℃程度であったと予想されますので、前日の26日午後4時以降、現場の天気は雪であったと考えられます。

3月26日午後4時~27日午前9時までの那須高原アメダス

16:00 南東の風 1.0m 降水0.5mm 気温1.6℃

17:00 南南西の風1.7m 降水0.5mm 気温1.8℃

18:00 西南西の風0.9m 降水なし 気温1.8℃

19:00 西の風 0.6m 降水0.5mm 気温1.5℃

20:00 西北西の風0.8m 降水なし 気温1.4℃

21:00 北北西の風1.2m 降水1.0mm 気温0.8℃

22:00 北の風 1.4m 降水0.5mm 気温0.7℃

23:00 北の風 1.9m 降水1.0mm 気温0.6℃

24:00 北の風 2.3m 降水1.0mm 気温0.7℃

01:00 北の風 3.3m 降水1.5mm 気温0.3℃

02:00 北の風 2.8m 降雪3cm 気温0.0℃

03:00 風向風速不明 降雪8cm 気温ー0.2℃

04:00 風向風速不明 降雪4cm 気温ー0.3℃

05:00 風向風速不明 降雪3cm 気温ー0.3℃

06:00 風向風速不明 降雪6cm 気温ー0.5℃

07:00 風向風速不明 降雪4cm 気温ー0.5℃

08:00 風向風速不明 降雪3cm 気温ー0.3℃

09:00 風向風速不明 降雪2cm 気温0.2℃

雪崩が起きやすい条件とは

雪崩が発生しやすい条件のうち、今回の事故に関係ありそうなものを以下にあげてみます。

斜面の角度

雪崩学の研究によれば、雪崩の危険が高くなる斜面の角度は30度~50度とされていますが、そのうち最も危険な角度は35度~45度(核心部分は38度)とされています。

1班が雪崩に巻き込まれた場所付近の斜面の角度を、地形図上のデータと三角関数を利用して計算すると、1400m~1450mの平均斜度は約27度、1450m~1500mまでの平均斜度は約40度になります。(図3参照)

1班がいたとされる1450m付近の正確な角度はわかりませんが、図3を見ると、1450m付近から急激に等高線が混んでいるのがわかり、この付近の斜面は最も危険とされる35度~40度に該当すると思われます。

図3 斜面の角度

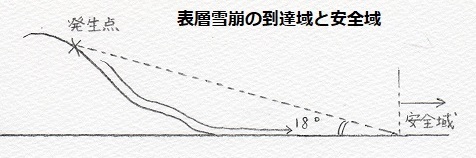

なお、雪崩が到達する範囲については、雪崩発生点を見上げた時の見通しの角度が、表層雪崩では18度以上あれば自分のところまで到達する可能性があります。(高橋の18度法則)

地形図上で計算すると、2,3,4班がいた場所から雪崩発生点付近の見通し角度は約32度でした。

斜面の向き

雪崩事故は風上側よりも風下側の斜面の方が発生件数が多く、冬期、北西の季節風による影響で、北~南西斜面で36%、北東~南斜面で64%となっています。

風上側は弱層が吹き飛ばされやすいのに対し、風下側は吹き溜まりやすいので、弱層が埋没してしまい危険が増す傾向があります。また、風下側は雪崩の原因となる雪庇も発達しやすくなります。

今回の事故発生以前の風向については欠測が多く、現場が吹き溜まっていたかどうかはわかりませんが、雪崩の発生点は、一般的な風下側に当たる南東斜面でした。

大量降雪

まず、天気と雪崩事故の関係についてですが、過去、雪崩事故が起きた時の天気は、吹雪または雪が56%、晴れと曇りが42%、雨とみぞれが2%となっており、雪が降っている時にやや発生傾向が高いと言えますが、晴れと曇りでも4割強の雪崩事故が発生していますので、必ずしも雪が降っているから危険とまでは言えません。

次に、大量降雪と雪崩事故との関係についてですが、詳しいデータはないものの、短時間で多くの積雪があればあるほど、一般的には積雪のバランスが不安定になり雪崩発生の危険性が高まると考えられています。

大量降雪の基準については不明確ですが、一般的には一度に30cm以上の積雪があれば大量降雪と考えて、雪崩への警戒を強めた方が良いと考えます。

また、大量降雪の直後については、登山者としては特に警戒を要するところで、降雪後は雪が落ち着くまで(降雪後、雪が閉まって安定するまで)、数日(最低でも1、2日)は様子を見てから入山するようにします。

なお、降雪直後は雪が閉まっていないので、弱層テストの判定をしにくいということもありますので、やはり数日してから入山する方がより安全と考えます。

今回の事故では、アメダス(那須高原)のデータを見ると、事故前の7時間で33cmの積雪があり、現場の積雪層の断面写真でも33.5cm(写真2参照)降り積もっていることがわかり、大量降雪の直後であったことがわかります。

雪崩注意報の発令基準と実際の雪崩の予測

なだれ注意報とは?

事故発生の前日に、大雪、なだれ、着雪注意報が発令されていますが、気象台が発表するなだれ注意報は「気温が高い」、「一定以上の降雪があった」など、一定条件に当てはまれば事務的に発令するという程度のもので、予報官が現場の雪質などを解析し、雪崩が発生しやすい状況になっているのかを実際に観測しているわけではありません。

なだれ注意報の発表基準は地域によって異なります。

栃木県のなだれ注意報の基準は、

- ①24時間に降雪の深さが30cm以上

- ②40cm以上の積雪があって日最高気温が6℃以上

となっています。

このどちらかに当てはまる時になだれ注意報が発令されます。

気温が上がる春には、なだれの危険があろうとなかろうと毎日のようになだれ注意報が発令されるのはこういう理由です。

実際の雪崩の予測はそのような単純なものではなく、気温上昇や大量降雪はもちろん、地形や斜面の向き、数日前からの気象状況や雪質の変化などを観察し、場合によっては、弱層テストを行ったりしながら総合的に判断するのが雪山登山です。

今回の事故では、30cm以上の積雪があったので、なだれ注意報が発令され、実際に事故現場の斜面は大量降雪によって不安定な状態になっていましたので、なだれ注意報の発令が雪崩の危険を予測していたと思います。

ですが、事故当時のマスコミ報道のように、なだれ注意報の発令の有無だけを強調しすぎると、雪崩に詳しくない登山者、スキーヤーなどが「注意報が出ているから危険、注意報が出ていないから安全」と単純に判断してしまう可能性があると思います。このような勘違いは大変危険です。

なだれ注意報が出ていなくても、雪崩の危険が高い場合はたくさんありますし、注意報が出ていても安全な場所はあります。

なだれ注意報はあくまでも判断材料の一部であり、雪崩の予測は実際に雪山に入っている登山者自身が行わなければならず、地形や積雪状態などを確認しながら、危険かどうかを総合的に判断しなければなりません。

行くか、行かないかは現場のリーダーの豊富な経験と知識、危険を察知できるかどうかにすべてかかっているのです。

雪崩救助の三種の神器、雪崩ビーコン、スノースコップ、ゾンデ(プローブ)

雪崩事故の埋没者を短時間で救助するためには、雪崩救助の三種の神器と呼ばれる、雪崩ビーコン、スノースコップ、ゾンデ(プローブ)が有効です。

那須雪崩事故検証委員会報告書によれば、被災した各班メンバーは雪崩ビーコン、ゾンデは装備しておらず、スコップは十分な数がなかったとしています。

雪崩ビーコン

雪崩ビーコンとは、ビーコンが発信する電波を別のビーコンで探知して埋没者の位置を探す小型の送受信機です。(雪崩ビーコンについて詳しくは「雪崩対策!~雪崩ビーコンの選び方」を読んで見てください。)

雪崩に遭うまで、誰が被災者になり、誰が救助者になるのかわかりませんので、雪崩ビーコンを持つなら、メンバー全員が持つ必要があります。

当時のマスコミ報道では、主催者はなぜ雪崩ビーコンを持たせなかったのか?という責任論を展開させていました。

筆者は高校山岳部のOBですが高校時代は冬山は禁止、雪がある時期と言えば、ゴールデンウイークの春山合宿くらいでした。

5月といえども発達した低気圧が通過すれば、山は真冬と同じ状態になりますので、冬山の基本的な技術や知識は必要です。

春山でも基本的に冬山と同じ装備を持ち歩きますが、高価な雪崩ビーコンを全員分購入している学校は、筆者が知っている限りでは聞いたことがありません。

そもそも高校山岳部では、雪崩ビーコンが必須であるような山行計画は立てないこと(やむを得ず雪崩が起きそうな斜面を通過するような場面が想定される技術レベルの高い山行など)や、雪崩が発生しそうな斜面には絶対に近づかないというのが前提なので、今回の事故でビーコンを持っていなかったことに特別な違和感はありません。

ですので、当然のことながら、春山に行ったとしても、安全第一で、雪に降られたらすぐさま撤退という判断を余儀なくされていました。

ビーコンがないのに、ビーコンが必要となるような、雪崩の蓋然性が一定以上高い場所に接近したのが問題なのであって、ビーコンを持っていないこと自体は、取り分けて重大な問題ではないと思います。

ビーコンがないのなら、あまり攻め込まず、少しでも不安を感じたら行動を変更するなどの慎重さを保つことが、より重要な事だと思います。

アマゾン マムート アバランチビーコン Barryvox 2

楽天 マムート アバランチビーコン Barryvox 2

スノースコップ(スノーショベル)

雪崩の救助にスコップは不可欠であり、雪崩対策においては、ビーコンよりもスコップの方が優先順位が高い装備です。

ビーコンで埋没位置がわかっても、雪崩のデブリは雪崩直後に硬化し始めますので、スコップがなければ短時間で救出はできません。

埋没から15分後の生存率は約93%、30分後の生存率は40%を、45分後で26%、130分後ではわずか3%ですので、埋没者は一刻でも早く救出しなければなりません。

1立方メートルのデブリを掘るのに、スキー板と手で掘ると約40分かかりますが、スコップを使用すれば、わずか8分で掘ることができます。

アマゾン ブラックダイヤモンド トランスファーショベルBD42503

楽天 ブラックダイヤモンド トランスファーショベルBD42503

ゾンデ(プローブ)

ゾンデ(プローブ)という埋没者捜索用の長い棒があります。

ゾンデはデブリに突き刺して、埋没者の位置を探る棒ですが、ビーコンで埋没位置を凡そ特定したら、ゾンデを刺して探索し、ピンポイントで埋没位置を特定します。

アマゾン ゾンデ ブラックダイヤモンド クイックドロープロプローブ

楽天 ゾンデ ブラックダイヤモンド クイックドロープロプローブ

雪崩埋没者の救助は、生存時間の関係がありますので、セルフレスキューが基本になります。

スノースコップ、雪崩ビーコン、ゾンデを全員が持ち歩くのが理想的ですが、最低でも各人スコップを携帯することが生存者救出のための近道になると思います。

雪崩を避けることができたのか

雪崩を避けることができたのかどうかについて、登山者の目線から考察してみます。

まず、大量降雪についてですが、麓では一晩で30cm強の積雪があったのですから、標高が高い場所や吹き溜まりなど、場所によっては更に積雪が多いところがあると考え、雪崩に警戒します。

雪が落ち着くまで数日は様子を見るか、山に入るとしても、雪崩斜面(木が生えていない場所や沢筋など)や雪崩斜面の下部には近づかないようにし、絶対安全と思われる範囲で行動すると思います。

次に、訓練をゲレンデだけに留めず、山の斜面を利用したことについてですが、雪崩が起きない絶対安全な範囲を講師の教員達がどう判断したのかが問題になると思います。

雪崩に対し一定の危険を感じていたのなら、斜面を利用したとしても、樹林帯の尾根筋で太い木が生えている付近のみで行動し、森林限界付近は雪崩斜面の直下なので近づかない、近づいても長く留まらないなどの対策を取ると思います。

訓練変更の際、ミーティングで、あらかじめ危険な場所を明示していなかったことも問題視されているようです。

確かにそのとおりですが、登山において、安全なルートを選び、行くのか行かないのかを最終的に決めるのは現場にいるリーダーなので、登山者の目線では、通常は現場のリーダーの責任がより大きいと考えます。

パーティーが複数ある場合、通常は各班のリーダーとは別に、現場において全体を統括するチーフリーダーを置くと思いますが、今回の事故では、そのような役割の人は、はっきりと決まっていなかったようです。

行動範囲が不明確で各班のリーダーが判断に迷った場合は、全体のチーフリーダーが判断すると思いますが、チーフリーダーを置いていない場合は、各班がそれぞれ判断することになりますので、各班ともに経験と実力のあるリーダーを置くということになりますが、そういった実力のある人材が教員の中に不足していたのではないかと思います。

今回の事故は、雪崩の危険を察知できなかったリーダーの先生達の登山スキルが最大の原因だと思いますが、指揮系統やパーティー構成の不備によって、それぞれの意思の伝達がうまくいかなかったことも大きな要因のひとつではないかと思います。

裁判の結果は

なお、この事件は刑事裁判と民事裁判の両方で争われています。

民事裁判については、令和4年(2022年)2月、遺族が栃木県と県高体連、及び本部の教員G(当時50)、1班の教員K(当時48)、2班の教員O(当時54)に対して損害賠償を求めていましたが、令和5年(2023年)6月、宇都宮地裁は栃木県と県高体連に対して賠償命令を下し、3教諭については、過失があったとしましたが、国賠法を理由に、個人への賠償責任はないとの判決を下しています。

刑事裁判については、令和元年(2019年)3月、業務上過失致死傷容疑で書類送検、令和4年(2022年)2月、訓練計画の変更に関わったとされる、本部の教員G(当時50)、1班の教員K(当時48)、2班の教員O(当時54)は、情報収集や安全な訓練区域の設定をしなかった、雪崩発生が予想される斜面を認識したのに、生徒に訓練の中止を指示したり、無線で連絡して別の班に情報共有したりしなかったなどの過失により8名を死亡させ、5名を負傷させたとして在宅起訴、令和6年(2024年)2月、検察は「現場周辺の写真や関係者の証言などから、事故当日の積雪量は30cm以上であり、雪崩が発生した斜面の斜度などから雪崩の危険性を容易に知り得た。また、安全を確保するための明確な訓練範囲を定めず、周知徹底も怠った。大量降雪や急斜面の危険性などを全く検討せず、安易に計画を変更し漫然と訓練を行った過失や被害結果は重大。」などとして、3被告に禁錮4年を求刑しました。

一方で弁護側は、「積雪は15cm程度との認識で、雪崩は予見できなかった。訓練変更に際して必要な情報を収集し、訓練範囲を決め、明確に各班に伝達した。3人の行為と事故に因果関係はない」と無罪を訴えた。

令和6年(2024年)5月30日、宇都宮地裁は、講習会の現場責任者だった、猪瀬修一被告(本部、教員G)及び、生徒を引率していた、菅又久雄被告(1班、教員K)、渡辺浩典被告(2班、教員O)の3名に対し、業務上過失致死傷の罪で、禁錮2年の実刑判決を言い渡しております。

判決理由については、起訴事実を全面的に認める内容になっており、かつ、非常に厳しい内容となっております。概略は以下のとおり。

・3被告の共同過失と個別過失の競合(ラッセル訓練への変更決定や、雪崩の危険性があるのに訓練を継続したことなど)により、高校の部活動に関連する死傷事故としては、類を見ない大惨事を引き起こした。

・被害結果は非常に重大で、生徒が講師の指示に従わなかったと受け取れる内容を含む、不合理な弁解を3被告がするなど、遺族が厳重な処罰を求めている。

・前日からの積雪が少なくとも30cmに達しており、雪崩発生の危険性を予見することが十分可能であったが、本訓練は重大な危険を看過し、安全な区域を限定して周知するなどの基本的な回避措置を講じないなど、相当に緊張感を欠いたずさんな状況の下に漫然と実施された。

・3被告の共同過失については、登山講習会が慣例として開催された中でのいわゆる正常化バイアス(都合の悪い情報を無視したり、過小評価すること)が影響した可能性がある。雪崩発生の確実な予測が困難であるという特質を踏まえても、相当に重い不注意による人災であり、3人の刑事責任は軽視できない。

なお、3被告は、判決を不服として控訴しています。

地裁の裁判結果では3教諭に責任、登山の一般論では?

地裁の判決では、G、K、Oの3教諭のみが刑事責任を問われたということなのですが、刑事責任と登山パーティーの一般的な責任論は、必ずしも同じではなく、3教諭のみが悪かったというような結論を強調しすぎると、事故の全体像がボケてしまいますので、再発防止のためには登山者目線によるパーティーやリーダーの在り方についても押さえておく必要があります。

この裁判の起訴事実では、講習会責任者の教員G、1班リーダーの教員K、2班リーダーの教員Oの判断ミスにより、8名の死亡者(すべて1班)と5名の負傷者(重症、中等症を出した1班と2班と思われる。なお、負傷者は7名であるが、教員K,Oは加害側なので負傷者数に含んでいないと推定。)を出したとされていますが、3班と4班も雪崩に巻き込まれ、33名が軽傷を負っております。

この件については、裁判では触れられていないようですが、3班にも4班にも、それぞれリーダーの教諭がおり、訓練コースを各班が独自で判断していたとすれば、登山の一般論としては、雪崩などの危険からそれぞれのパーティーを守る責任は、それぞれのリーダー教諭にあると考えるのが通常だと思います。

雪山登山の常識として、雪崩を避けるためには、「雪崩が発生しそうな斜面に踏み入れない」「雪崩が発生しそうな斜面の近くや、発生した場合の雪崩の走路や堆積区(デブリ)付近に近づかない」ことが重要です。

裁判の結果だけを見ると、下にいた3,4班は、上の1班が発生させた雪崩に巻き込まれた被害者という見方もできますが、3,4班は、事故当時、森林限界付近の、雪崩斜面の直下にいたことが原因で雪崩に巻き込まれたわけであって、本来であれば、3,4班のリーダー教諭は、その場所が雪崩が発生した場合の走路上であることを予測し、そのような場所を通らないようなルート取りを選択しなければならなかったと思います。

即ち、3,4班のリーダー教諭は、雪崩の発生を予測せず、自分のパーティーを雪崩の被害から守れなかったということですので、3,4班の被害については、教員G,K,Oの責任だけではなく、それぞれのリーダー教諭にも責任があると考えるのが登山の考え方だと思います。

更に言えば、ゲレンデにいて雪崩の被害に遭わなかった5班ですが、ゲレンデ上とは言っても、ゲレンデ最上部付近でラッセル訓練を行っており、今回の雪崩は、中腹までしか到達していませんが、雪崩の規模が大きければ5班の付近まで到達した可能性は否定できないと思います。

前述にもありますが、表層雪崩の到達範囲を知るためには「高橋の18度法則」というものがあり、雪崩の発生点付近を見上げた時の角度が18度以上であれば雪崩の末端が到達する可能性があるというものです。

高橋の18度法則。

前述の図2の図面で計算すると、雪崩発生時における5班の位置は、発生点を約29度に見上げる位置になりますので、雪崩学上は絶対安全な場所で訓練をしていたとは言えず、雪崩の被害に遭わなかったのは運が良かったということになります。

このように、各班の行動を見る限りでは、教員全員が雪崩の発生を想定して行動していなかったと思われ、雪崩の回避に対して高い意識を持っている者は誰もいなかったのではないかと思います。

雪崩発生後についても、連絡手段である携帯電話のバッテリー切れ、セルフレスキューのためのスコップやゾンデ(プローブ)の不足など、雪山登山に対する十分な準備や基本的な心構えが教員達に備わっていない状態で講習会が行われていた可能性があるのではないかと思います。

参考文献:「平成27年3月27日那須雪崩事故検証委員会報告書」「2017年3月27日に栃木県那須町で発生した雪崩災害に関する調査報告 防災科学技術研究所」「山と渓谷社 最新雪崩学入門 北海道雪崩事故防止研究会編」「山と渓谷社 雪崩リスクマネジメント ブルース・トレンバー著」「枻出版社 雪山に入る101のコツ 中山建生著」

アマゾン 那須雪崩事故の真相 銀嶺の破断

楽天 那須雪崩事故の真相 銀嶺の破断

アマゾン 増補改訂版 雪崩教本

楽天 増補改訂版 雪崩教本

アマゾン 雪崩リスクマネジメント―プロフェッショナルが伝える雪崩地形での実践的行動判断

.png)

- 山岳遭難に関連する記事

- 遭難対策~雪崩遭難!対策の仕方

- 遭難対策~雪崩はどんな時に起きるのか

- 過去の遭難に学ぶ-札内川十の沢大雪崩事故

- 沢田リーダーの手記(全文)-札内川大雪崩事故

- 過去の遭難に学ぶー大雪山旭岳11名遭難 函館学芸大

- ニペソツの慰霊碑~ニペソツ山雪崩遭難事故とは

- 積丹岳スノーボーダー遭難事故

- またか?大雪山旭岳4人遭難~事故を分析

- 不起訴か?トムラウシ山遭難事故を振り返る

- 幌尻岳3名溺死~遭難事故を分析する

- 夏山遭難と低体温症~疲労凍死を防げ!

- 低体温症か!知床岳遭難死亡事故を分析する

- 過去の遭難に学ぶ~八甲田山雪中行軍遭難事故

- カムイエクウチカウシ山八の沢カールヒグマ襲撃事件~特異な遭難事故を振り返る

- 興梠メモ(全文)~カムエク福岡大ヒグマ襲撃事件

- 登山の遭難対策~携帯かアマチュア無線か?

- 夏山の遭難対策~台風と低気圧の怖い話

- 日本百名山の光と影~増える遭難を分析!