積丹岳スノーボーダー遭難事故

~山岳救助隊は本当にミスをしたのか?~

先日、この遭難事故を巡る民事訴訟において、最高裁は遭難者の死亡原因について、北海道警察山岳遭難救助隊の救助のミスを一部認め(救助のミス3割、遭難者の自己過失7割)、この件は決着したようです。

この事故に関しては、新聞報道やネットなどを見る限り詳細な情報が少なく、冬山愛好家にとっては事故原因について不可解に思う点がいくつかあります。

今回は報道内容などからわかる範囲で事故の概要について分析してみます。

事故の概要

新聞報道などによる事故概要は以下のとおりです。

遭難者(当時38 男性)は平成21年(2009年)1月31日午前8時ころ 友人らと共にともにスノーボードなどを目的として北海道積丹半島にある積丹岳(1255m)に入山した。

入山時の天候は比較的良く、視界も良好だった。

遭難者は先行して行き、友人とはぐれた。

友人は引き返し、遭難者の下山を待つことにした。

午後3時ころ遭難者は友人に対し無線で視界不良のためビバークする旨を連絡し、次いで、午後3時30分ころ、雪洞を掘り、ツエルトに入った、警察に救助要請を頼む旨を無線で友人に伝えた。

通報を受けた道警はヘリを出動させたが、天候が悪く、ヘリでの捜索はできなかった。

翌2月1日早朝、道警山岳遭難救助隊5名は雪上車を待機させ、徒歩で捜索を開始。

午前7時30分ころ、遭難者は山頂付近にいることを無線で知らせた。(時刻不詳だが、遭難者は装備していたGPSで現在地の緯度経度を通報している)

道警は通報位置の測地系の変換を間違えたため、正確な遭難位置を把握できなかった。(通報位置が約400mずれていた)

午後0時ころ、隊員は山頂の東側付近で遭難者を発見した。

遭難者は低体温症の症状を呈していたため、2名の隊員が遭難者を脇にかかえながら下山を開始。

現場の天候は北寄りの風雪が20m以上で、視界は5mであった。

隊員は、登って来たルートではなく、雪上車までの最短ルートである尾根道を通って下山することにした。

下山開始して間もなく隊員らは雪庇を踏み抜き、隊員3名と遭難者が約200m滑落した。

隊員らは遭難者を橇(そり)に固定し、ロープで引き上げようと試みたが、悪天候と約40度の急斜面で1時間に約50mしか登れなかった。

隊員らは消耗し、作業を交代するため、橇のロープをはい松の枝に「ひと回りふた結び」で縛った。

隊員全員がその場を一時離れた時、縛ったロープが枝から抜け落ち、遭難者は橇ごと滑落して行方不明となった。

悪天候や滑落時の隊員の負傷などのため、捜索は危険と判断し救助作業を一時中断した。

翌日、遭難者は滑落現場から約600m下で発見され、凍死による死亡が確認された。

以上が事故概要です。

現場付近の地形図を見る

救助隊の足跡と滑落現場(推定)

山頂から東に向かってやや細めの尾根が数百m続いていることがわかります。

冬場は北西の風が常時吹きつけますので、「雪庇」は稜線の南東側に発達するというのが冬山の常識ですから、積丹岳の山頂から東に伸びる尾根では、尾根の南側に雪庇が発達すると考えるのが妥当です。(雪庇について詳しくは「冬山入門」の「雪庇ができる場所」に絵入りで簡単に説明があるので見てみて下さい。)

また、この尾根の南側の等高線はずいぶんと混んでおり、かなりの急斜面ですから、雪庇を踏み抜けば命にかかわる滑落事故になるであろうことは、冬山経験者なら誰にでもわかることです。

報道では詳しい事故現場の位置が明らかではありませんが、隊員が「山頂の東側付近で遭難者を発見し、尾根づたいに下山を開始して間もなく雪庇を踏み抜いた」とのことですので、この尾根上の山頂に比較的近い場所で雪庇を踏み抜き、南斜面を滑落したと推測できます。(上図参照)

また、「悪天候と約40度の急斜面で1時間に約50mしか登れなかった」とありますが、地形図上で計算してみます。

山頂(1255m)から南斜面の850m付近までは等高線がほぼ一定間隔ですが、ここの標高差は約405mであり、地形図上での水平距離を測ってみると約550mあります。

三角関数を利用して計算すると、「tanθ=405/550」ですので、平均斜度は「約36度」になります。

平均斜度が36度ということは、それ以上の急斜面もあることが予想されますので、「約40度の急斜面」というのはほぼ間違いないということがわかります。

風雪の中で、遭難者を乗せた橇を引きながら、この斜面を登るということがどんなに困難であるのかが、地形図を見ただけでもわかると思います。

GPSの変換違い?について

考えられる間違いは、たぶんこういう事です。

遭難者がどんな機種で自分の位置を緯度経度で知らせたのかは不明ですが、仮に遭難者が持っていたGPS機器が世界測地系に設定してあり、その緯度経度を通報したとして、警察が日本測地系の地形図にその緯度経度を記入すれば、実際の位置より北西に約400mずれた位置を捜索してしまいます。

その逆に、日本測地系に設定したGPS機器の緯度経度を通報し、警察が世界測地系の地形図に記入すれば、南東に約400ずれた位置を捜索してしまいます。

この時代、地形図や海図が日本測地系から世界測地系に変わってまだ10年も経っていなかったので、使用する地形図も日本測地と世界測地の両方がまだ混在していました。

土木関係や船舶関係のプロじゃない限り、通報者が測地系まで警察に伝えないと思います。

なので通報を受けた警察は、測地系がわからない限り、日本測地と世界測地の2つのポジションを捜索するはずです。

遭難ポジションを地形図に落とす際に作図のミスがあったのか、測地系を理解していない職員が遭難位置を計測したのではないでしょうか。

警察が日本測地系の地形図しか持っていない場合で、通報位置が世界測地系だった場合でも、緯度経度を日本測地系に変換すれば正しいポジションを把握できます。

測地系の変換作業はこの時代でもネット(海上保安庁海洋情報部のサイト)を利用すれば容易にできました。

※GPS機器をお持ちの方は一度、設定を確認することをおすすめします。

日本測地系なら「TOKYO」、世界測地系なら「WGS84」と表示が出るはずです。

通報時に測地系を伝えないと、捜索が遅れる可能性がありますので把握しておきましょう。

「ひと回りふた結び」で枝から脱落?

どんな結び方か

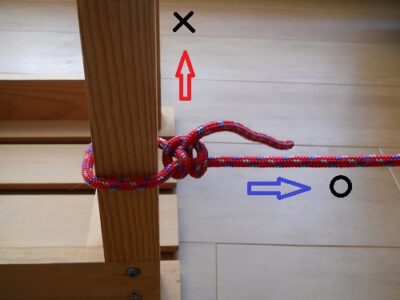

救助隊は「ひと回りふた結び」で橇のロープをはい松の枝に結んだのですが、枝がしなって、枝に結んだ輪が横滑りし、輪が枝からすっぽ抜けたようですが、裁判では、この結び方が適切ではなかったとしています。

筆者は元船員ですが、「ひと回りふた結び」という言い方は聞いたことがありません。どんな結び方なのでしょうか。

警察と同じレスキューのプロである東京消防庁と海上保安庁の知り合いに聞いてみたところ、「ふた回りふた結びはあるけど、ひと回りふた結びは聞いたことがない。たぶん道警では、ふた結びのことをひと回りふた結びと言っているのだと思う。」という結論でした。

ふた回りふた結びとは、対象物にロープを2回まわした後に、ふた結びをかける結び方です。

ふた回りふた結び。(対象物にロープを2回まわす)

一方で、ふた結びとは、対象物にロープを1回だけまわした後に、ふた結びをかける結び方です。

ふた結び。(対象物にロープを1回まわす)

つまり、ふた回りふた結びが、対象物にロープを2回まわしてから結着するのに対して、ふた結びは、対象物にロープを1回だけまわして結着するので、ふた結びのことを「ひと回りふた結び」と道警で呼んでいるのではないかと推定します。

もしかしたら、まったく別の結び方なのかも知れませんが、ここでは、「ひと回りふた結び」を「ふた結び」だと仮定して考察してみます。

「ふた結び」は枝から抜けるのか

ふた結び(=ツーハーフヒッチ)は、ロープを水平に強く張る時や、重量物を釣る時などに、ロープの端末を固定するのに適した結び方です。

つまり、ロープにテンションがかかる時の、アンカー的な部分に使用します。

ふた結びは、テンションがかかった場合、結び目は締まりますが、対象物に回した輪は、ほとんど締まりません。

下の写真で説明すると、対象物に対して垂直方向(青矢印方向)の力には強いのですが、水平方向(赤矢印方向)に対しては、横滑りを起こしてしまいます。

テンションの方向が変わると横滑りを起こす。

この方法でロープを枝に結んだ場合、枝がしなって枝の向きが変わった場合、横滑りを起こし、すっぽ抜けてしまうことが予想されます。

枝から抜けにくい(横滑りしにくい)結び方の例

対象物にかけた輪が締まって、横滑りを起こしにくい結び方が何種類かあります。

そのうち、巻結び(=クラブヒッチ、クローブヒッチ、インクノット)を説明します。

巻き結びは、登山でもよく使用される結び方ですが、テンションがかかると、対象物に回した輪が締まりますので、横滑りしにくい結び方のひとつです。

巻き結び。

巻き結び。対象物を締め付ける。

テンションがかかると輪が締まるので滑りずらい。

巻き結びは、撚りをかけた輪を対象物に2回まわしながら対象物を締め付ける結び方ですが、締め付けが足りないと思ったら、撚りをかけた輪の数を3回、4回・・と増やしていけば、更に横滑りを起こしにくくなります。

巻き結び(3回)。

巻き結び(4回)。

巻き結び(4回)を対象物に結んでみる。

横滑りにかなり強くなった。

ロープワークは、その結び方の特性をよく理解し、応用を効かせながら、その時々の状況によって即座に出来るよう普段から練習しておく必要があります。

事故当日の気象

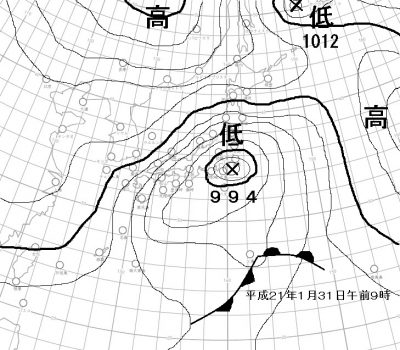

遭難者が入山した1月31日午前9時の天気図を見てみましょう。

関東に発達した低気圧があり、日本付近は広く気圧の谷になっていますが、この後、低気圧が東に移動すると、冬型が強まることが予想されます。

入山したとしても、天候をよく見極め、悪くなって来たら直ちに下山できるよう配慮が必要だと思います。

天気図からは、積丹岳では東寄りの風吹いており、徐々に北寄りに変わっていくことが予想できます。

積丹岳に一番近い観測点の美国(標高75m)の1月31日午前9時のアメダスでは東北東の風3.2m、気温-2.9℃です。

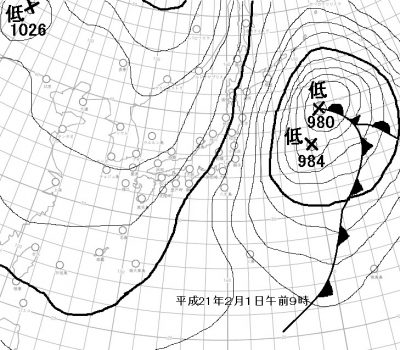

雪庇の踏み抜き事故があった、2月1日午前9時の天気図を見てみましょう。

低気圧は更に発達し、西高東低の冬型に変わっています。

北海道付近の等圧線は非常に混んでいます。

天気図を見ると積丹岳では北北東の強風が吹いていたと思われます。

積丹岳に一番近い観測点の美国(標高75m)の2月1日午前9時のアメダスでは北北東の風4m、気温-4.4℃です。

冬場の北海道の日本海側地域では毎日のように雪が降り、平野部であっても降雪が一度もない日はほとんどありません。

北海道の大きいスキー場に行ったことのある人なら誰でも経験していると思いますが、下が平穏でも、頂上付近では猛吹雪なんてことは普通にあります。

気温は標高が100m上がれば約0.6℃下がり、体感温度は風速1m/sで約1℃下がるとされています。

美国(標高75m)で-4.4だとすれば、積丹岳(1255m)山頂付近の気温は約-11℃、風が20m/s吹いていたとすれば、体感温度は-30℃に近かったのではないでしょうか。

暴風雪の中、遭難者と隊員はどちらも命がけの下山だったのでしょう。

遭難者の装備について

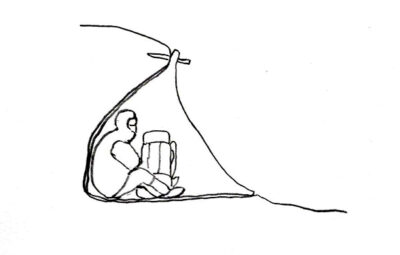

遭難者は、ビバーク時、雪洞を掘ってツエルト(非常用簡易テント)に入ったということですが、ビバークする旨の無線連絡があってからツエルトに入った旨の無線連絡があるまでの時間が30分しかありません。

風や寒さを遮断できる完璧な雪洞をスコップで掘るには、頑張っても1時間以上はかかります。

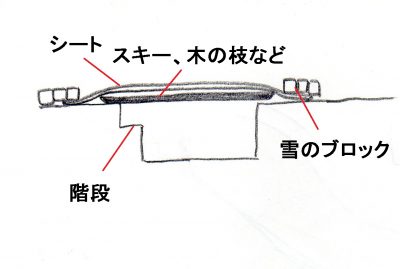

設営時間が30分だったとすれば、斜面に簡易的な横穴(半雪洞)を掘ったのか、平地であれば縦穴の半地下式雪洞などが考えられます。

ツエルトを併用した半雪洞の例。

縦穴式雪洞の例。

アマゾン キャプテンスタッグ ソロテント ソロツェルトUA53

楽天 キャプテンスタッグ ソロテント ソロツェルトUA53

アマゾン Black DiamondトランスファーショベルBD42503

楽天 Black DiamondトランスファーショベルBD42503

場所、積雪、雪質が良く、スコップがあって、体力が残っているなどの条件がそろえば、完璧な雪洞を掘ることは出来ると思います。

雪洞の中は、外が吹雪でも静かですし、どんなに外気温が低くても、雪洞の中の気温は0~-5度付近に保たれます。(ただし、入口が風下になる場所です)

一方、テントは布ですから風は防げても、寒さは外気温と同じなります。

完璧な雪洞を掘れなかった理由については、場所が雪洞を掘るのに適していなかったのか、又は、雪洞を深く掘る体力が失われていたなどが考えられると思います。(一般的な雪洞の作り方については「冬山~雪洞の作り方」を読んでみて下さい。)

※昭和40年3月、日高の札内川十の沢で北大山岳部6名が前代未聞の大雪崩に遭遇し雪洞ごと雪崩に埋められた事故を思い出しますが、沢田リーダーは4日間、雪の下で生存し、脱出を試みながら手記を残しています。大変悲惨な事故ですが、雪の中は温かく、酸素もある程度保たれるということがこの事故からわかります。(記事の詳細→「過去の遭難に学ぶ-札内川十の沢大雪崩事故」)

ビバーク(緊急露営)場所について

ビパーク場所は山頂付近となっていますが、悪天候に襲われた時は、とにかく標高の低い場所に移動するのが基本です。

地形図を見ると、山頂の南側は急斜面で雪庇もありそうですし、山頂の北北西と北東の沢地形は雪崩が起きそうに見えます。

沢が危険なら、山頂から北北東に延びる尾根づたいに下ることも考えられますが、視界が悪くて身動きがとれなくなったのでしょうか。

遭難者はGPSで位置を通報したとあるので、スマホかGPS専用機(ハンディGPS)を持っていたと思われます。

GPS専用機なら、ナビのような使い方が出来ますので、ホワイトアウトしていてもある程度安全な行動が可能です。

最近はスマホに地形図アプリを入れ、GPS専用機のように使用することが可能になりましたが、平成21年当時はスマホが出はじめのころだったので、緯度経度や大まかな位置はわかっても、ナビのようには使用できなったはずです。

スマホのみを持っていたのか、又は、GPS専用機を持っていたが、何らかの原因でナビ機能が使えなかったのではないかと推測します。

山岳救助隊の過失と遭難者の過失

この事故の判決は刑事裁判ではなく、民事裁判です。

最高裁は7割が遭難者の自己過失、3割は隊員の救助方法に過失があったということらしいのですが、報道で知る限り、隊員の業務上過失致死傷罪として刑事裁判にはなっていないようです。

隊員の過失については、雪庇を踏み抜き、滑落する可能性のあるルートを選んだ点や、滑落後に、はい松にロープで固定した橇を再び滑落させてしまった点などが争点となっていたようですが、雪庇を踏み抜く可能性のあるルートを選んだ点については、過失を認めておらず、橇のはい松への固縛方法と、隊員が橇から一時的に離れた点のみについて過失があったとされています。

雪庇を踏み抜く可能性があるルートを選んだ点については、遭難者の容態が悪く、一刻を争う状況なので、敢えて危険のあるかも知れない最短ルートをとった結果、滑落してしまったものと推定しますが、この点について、隊員の判断に誤りはなかったと裁判では認めているのでしょう。

一方で、橇のはい松への固縛方法と、隊員が橇から一時的に離れてしまった点については、枝からずれやすい結び方(ひと回りふた結び)で橇を固定した点と、隊員が橇から離れたので滑落を防げなかったという点について、救助方法に誤りがあったとされています。

複数の不運が重なり、人命が失われたこの事故と裁判の結果を私達登山者はどう受け止めたら良いのか複雑です。

警察が悪い、いや遭難者の自己責任だ、など様々な反応があるようですが、判決の結果や責任論はさておき、このような判決が出た場合、警察などの救助機関は再発防止のために対策を講じることになりますが、必ずしも実効性のある対策が取られるとは限りません。

筆者は過去、救助活動に関わったことがあるので、人命救助の実態をある程度知っていますが、このような事案があった場合、救助機関は、同種の遭難事故があっても、失敗した時の批判を恐れ、救助に消極的になってしまうことがありますが、そのようなことは、遭難者は誰も望まないと思います。

今回の事故を通じて、我々登山者は常にリスクの高い趣味を自己責任で行っているということを強く認識しなければならないと思いますし、救助機関の方には批判を恐れず、今後も淡々と救助活動を遂行されるよう願いたいと思います。

.png)

- 山岳遭難に関連する記事

- 不起訴か?トムラウシ山遭難事故を振り返る

- 幌尻岳3名溺死~遭難事故を分析する 夏山遭難と低体温症~疲労凍死を防げ!

- 低体温症か!知床岳遭難死亡事故を分析する

- 過去の遭難に学ぶー大雪山旭岳11名遭難 函館学芸大

- 過去の遭難に学ぶ~八甲田山雪中行軍遭難事故

- 那須スキー場高校山岳部雪崩遭難~事故を分析する

- ニペソツの慰霊碑~ニペソツ山雪崩遭難事故とは

- 遭難対策~雪崩遭難!対策の仕方 遭難対策~雪崩はどんな時に起きるか

- カムイエクウチカウシ山八の沢カールヒグマ襲撃事件~特異な遭難事故を振り返る

- 過去の遭難に学ぶ-札内川十の沢大雪崩事故

- 夏山の遭難対策~台風と低気圧の怖い話

- 日本百名山の光と影~増える遭難を分析!