1Nov

初心者のための冬山入門

~冬山登山の準備その1~

この記事では、冬山未経験者が、冬山登山を安全に行う場合、どのようなことが必要になるのかについて、基本的な事項を簡単にまとめてみました。

登山者の中で冬山を登る人は全体の1割以下とされており、冬山登山はハードルが高いものなのですが、夏山で基本的な登山技術を身に付けた者が、雪や寒さに対する知識と装備を備えることができれば、初心者であっても比較的標高の低い山であれば、登山は可能だと思います。

冬山登山を始める場合、「無積雪期の偵察」~「体力づくり」~「冬山装備の購入」~「雪原での練習」~「低山での練習」~「春山登山」~「冬山登山」というように、段階を経ていくのが安全な方法の一つであり、通常は1年がかりの準備になります。

前提条件として、ある程度夏山を経験していて、地形判断や読図能力などの基本的な知識と技術があり、基礎体力が十分備わっているものとします。

また、目指す冬山は、ザイルなどの登攀用具を必要としないレベルとします。

準備段階1~無積雪期の偵察、危険箇所のチェック

冬になったら登ってみたい山や、歩いてみたい山麓は、雪が降る前に偵察を行っておきます。

これは、地形を覚えたり、危険箇所をチェックする事が目的です。

雪が積もってしまうと、登山道や標識はわからなくなってしまいますので、地形が頭に入っていないと道迷いを起こします。

最近では、スマホなどのGPS機能で、道がわからなくてもルートを把握するも可能ですが、冬山では機械にトラブルなどがあって、道迷いを起こした場合、即危険な状態になりますので、地形を覚えておくことは重要です。

雪が降る前に一度は目的の山を登ってみて、自分の目で周囲の地形を確かめ、雪が積もったあとのルートをイメージしてみます。

夏道ルートのとおりでも登れる場合が多いのですが、雪に覆われることによって、夏は歩けない場所でも良好なルートになる場合がほとんどです。

基本的に冬山では、どこでも歩けてしまうのですが、危険な箇所は避ければなりません。

無積雪期の偵察では、危険が予想される場所のチェックが大切です。

冬山のルートを決める際に、どのような場所が危険なのか、代表的なものとして以下のようなものがあります。

・危険箇所その1~雪崩の発生が予想される斜面

雪崩が発生しやすい地形としては、一般的に、緩斜面より急斜面、尾根地形より沢地形の方が雪崩が発生しやすいとされています。

雪崩が発生しやすい斜面の具体的な角度については、30度~50度で危険とされ、特に35度~45度(核心部分は38度)までの斜面が最も危険が大きく、45度を超えると、小規模雪崩を頻繁に繰り返すため、危険が少なくなります。

また、雪崩そうな斜面を見極めるのに誰でもわかる方法として、木が生えていない、または樹齢の若い木しか生えていない斜面は、毎年のように雪崩が発生し、木がなぎ倒されていることが予想されます。

このような斜面やその下部、周辺地帯には近づかないようにします。

100%安全とは言えませんが、太い木が生えていれば、そこは数十年程度は、雪崩が通過していない場所だと言えます。

また、雪崩は傾斜が緩い場所でも被害に遭うことがあります。

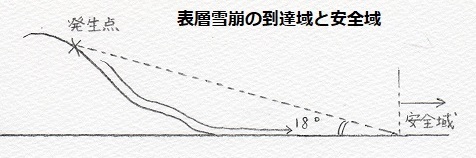

自分のいる位置から雪崩の発生点を見上げた時の角度が、18度以上あれば、表層雪崩の末端が到達する(高橋の18度法則)とされていますので、このような場所にも注意をしておく必要があります。

高橋の18度法則。

雪崩については、以上のような点に注意を払う必要があるのですが、雪崩の研究者であっても、雪崩のすべてを理解するのは難しく、理論どおりに行動していても、雪崩の被害に遭ってしまった事故例はいくらでもありますので、雪山では常に雪崩の危険を感じ、予測しながら行動しなければなりません。

初めて冬山にでかける場合は、その山の雪崩の情報に詳しい冬山経験者にアドバイスをもらうか、雪崩発生の危険性が少ないと予想される、標高が低くて(森林限界以下=概ね1000m未満)、傾斜のなだらかな山を選ぶか、山麓の樹林帯などの緩斜面で歩行の訓練を行うことから始めると良いでしょう。

雪崩について詳しくは「雪崩はどんな時に起こるか」 「雪崩遭難!対策の仕方」を読んでみて下さい。

・危険箇所その2~雪庇(せっぴ)ができる場所

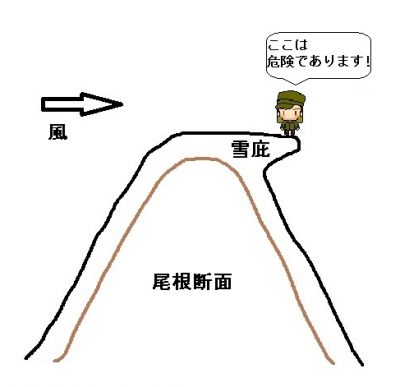

稜線上の風下には雪庇ができます。

雪庇とは稜線に積もった雪が風下にひさしのようにせり出しているところです。

雪庇の上に人間が乗ってしまうと雪庇を踏み抜いたり、雪庇が崩壊して転落してしまいますので、稜線上では尾根の中央から風下側は歩かないようにしなければなりません。

図のように、急峻な痩せ尾根にできる雪庇は特に注意が必要です。

冬の風向きは西寄りが多いので、雪庇の多くは尾根の東側に発達します。

夏場に尾根の地形を把握して、雪庇の発達しそうな場所をチェックしておきます。

準備段階2~体力づくりと寒さへの慣らし

冬になったら普段から必要以上に厚着をしないようにして、徐々に体を寒さに慣らします。

積極的に外でランニングなどを行い、持久力を鍛えるのと同時に、喉や鼻の粘膜を寒気に慣れさせます。

雪中歩行は足腰だけではなく、上半身も使いますので、ランニングやスクワットのほか、バービー運動などの全身運動なども取り入れ、全身をバランス良く鍛えて、夏場に蓄えた体力が落ちてしまわないよう維持することに心がけます。

(体力づくりについては「登山のためのトレーニング前編」「登山のためのトレーニング後編」を参考にしてみて下さい。)

準備段階3~冬山装備の購入(衣類、冬山用登山靴、雪上歩行用具)

冬山で最低必要な装備をそろえます。

衣類、冬山用登山靴、スノーシュー・わかんなどの雪上歩行用具、ストック、ゴーグル、サングラス、スノーショベル、ピッケル、アイゼンなどが必要になります。

なお、この記事では説明を省きますが、地形図、コンパス、高度計、GPS(地形図アプリを入れたスマホ、又はGPS専用機)は必ず必要な装備になります。

服装

真冬でも歩行中はじっとりと汗をかきます。

風が強い時などは立ち止まると途端に冷え始めますので、特に肌着と中間着は慎重に選ばなければなりません。

肌着(ベースレイヤー)は吸汗・速乾・保温性が優れ、汗冷えに強い高機能なものを選びます。

肌着はシャツだけではなく、ズボン下も必要ですが、下半身は上半身に比べて汗をかきづらいので、温かいものであれば、そんなに速乾性が高くなくても大丈夫です。ただし木綿製は避けます。

冬山では汗処理の問題が非常にやっかいですが、この問題は肌着の選定がカギになります。

最近では肌着の下に着用する「ドライレイヤー(0.5レイヤー)」(ファイントラックやミレーなど)が販売されており、汗冷え対策に注目されています。

中間着(ミッドレイヤー)は中厚手~厚手のフリースなどで極端に厚すぎないものにします。

中間着が厚すぎると汗だくになり、体温調整が難しくなります。

ズボンは肌着さえ温かいものを着用していれば、夏山用のズボンでも大丈夫な場合が多いと思いますが、厳冬期など厳しい寒さが予想される時には、ウールやポリエステルなどの保温性のあるズボンの方が良いでしょう。

アウターは、裏地付きで、中綿が入っていない、ゴアテックス製のハードシェルと呼ばれるジャケットとオーバーズボンを着用しますが、通気性の良いソフトシェルを着用する場合もあります。

手袋

オーバーミトン(左)、フリースの指付き手袋(右)、礼装用のナイロン製白手袋(下)

手袋は、基本的には、フリースやウールなどの指付きインナーグローブを着けて防寒し、その上にオーバーミトンやオーバーグローブなどの防風・撥水性の手袋を着けますが、場合によっては、一番下に薄い速乾性の手袋(ナイロン、シルク、ポリエステルなど)を着用したりします。

薄い速乾性の手袋は、礼装用の白手袋(ナイロン製)などでも良く、行動中に細かい作業をしなければならない時に素手にならずに済みます。

オーバーミトンとオーバーグローブはナイロン製と透湿素材(ゴアテックスなど)があります。

深雪の中を漕ぎながら前進(ラッセルという)する時など、オーバーミトンが短いと知らぬ間に手袋の中に雪が侵入してきますので、肘まである長いものの方が良いと思います。

インナーグローブは登山用でなくても良く、ホームセンターなどに売っている一般的なもので十分です。

なお、手袋の水濡れに備えて、必ず予備の手袋を何枚か用意します。

帽子

ニット帽、目出帽、ネックウオーマーなどが必要です。

行動中はニット帽を着用し、耳の凍傷を防ぎます。

寒い時は更にネックウオーマー着用し、吹雪になれば目出帽を被ります。

ニット帽、目出帽、ネックウオーマーはホームセンターなどに売っているもので十分だと思います。

靴下

冬山では登山靴のサイズや防寒性能にもよりますが、薄い靴下とウールで出来た厚い靴下の2枚重ねが一般的だと思います。

靴下は作業用品店などに売っていればそれでもかまいませんが、厚手の靴下は登山用品を扱う店のほうが探しやすいと思います。

ロングスパッツ

ゴアテックス製ロングスパッツ

登山靴の上に着けるロングスパッツ(ロングゲイター)が必要です。

スパッツは、雪が登山靴の中に侵入するのを防止します。

夏山でもズボンへの泥はね防止などに着用している場合がありますが、冬山では必需品です。

ナイロン製やゴアテックス製があります。

服装については「冬山登山の服装は?」に詳しく書きましたので読んでみて下さい。

登山靴

登山靴は3シーズンブーツや革製トレッキングシューズのハイエンドモデルを使用している人なら、そのまま冬山の低山に流用することができます。

ただし、薄い靴下でサイズを合わせている場合は、厚い靴下を履いた場合に窮屈になり血行を阻害することがあるので、靴の防寒性能と靴下の組み合わせ次第では、冬山に適しないことも考えられます。

多くの登山者は、夏山で布製のトレッキングシューズを使用していると思いますが、このような方は、3シーズンブーツかアルパインブーツ(冬山専用登山靴)、場合によっては革製トレッキングシューズ(ハイエンドモデル)などを購入する必要があります。

どれにするかは、これからどんな冬山を楽しみたいかによります。

まず、革製トレッキングシューズや3シーズンブーツだと、アルパインブーツに比べ保温性が低いので、登る山の高度や寒さに限界があります。

また、アルパインブーツと3シーズンブーツには、通常、ソールのつま先やかかと部分に「コバ」と呼ばれる出っ張りが付けられています。

コバが前後にあるタイプは、ワンタッチアイゼンの装着が可能で、後ろだけにコバがあるタイプは、ワンタッチアイゼンは装着できず、セミワンタッチアイゼンか、ベルト式アイゼンが装着できます。

春の残雪期や冬の低山などで使用したいのであれば、3シーズンブーツや、場合によっては革製トレッキングシューズ(ハイエンドモデル)でも良いでしょうし、将来本格的な冬山を目指したいのならアルパインブーツが良いでしょう。

雪上歩行用具(山スキー、スノーシュー、わかん)

雪中歩行で、登山靴のまま歩くことをツボ足と言いますが、ツボ足は足首くらいまでなら雪に埋まってもさほど疲れませんが、それ以上埋まると時間と体力のロスが大きくなります。

そこで雪上歩行用具を装着するわけですが、代表的なものに山スキー、わかん、スノーシューがあります。

山スキー

山スキービンディング、ジルブレッタ500に登山靴を装着。 前後の金具が登山靴のコバを押さえている。

山スキーとは特殊なものかといえばそうでもなく、スキー板はゲレンデ用スキーと同じもので、ビンディング(スキー板に靴を固定する金具)だけが特殊な構造になっています。

ビンディングは登行時にはクロスカントリースキーのように、かかとがフリーになり、滑り降りる時にはかかとをロックしますので、ゲレンデスキーのように滑ることができます。

山スキー用ビンディングについては、残念なことに数年前にアルパインブーツ(前後にコバがあるもの)に装着可能なジルブレッタ500というビンディングが国内では販売が終了したようです。

今から山スキーを始めるのであれば、登山靴ではなく、兼用靴(ツアーブーツ)というスキーブーツの底が登山靴のようになっているものが必須になってしまいました。

兼用靴は冬山での長時間歩行には適しませんので、ここでは山スキーについては詳しく紹介しないことにします。

山スキーに関する詳しい記事は後日紹介します。→冬山登山に山スキーは絶滅したのか?

スノーシュー

MSR製。フレームが爪になっており全方向に爪が効く

スノーシューは、同じ雪上歩行用具である、わかんに比べ、浮力が大きく、歩行時のストレスは格段に少ないのが特徴です。

購入には注意が必要で、登山に使用するスノーシューは必ず「山岳用モデル」を選ぶようにします。

MSRやタブス、アトラスなど、各メーカーから山岳用モデルが販売されており、山岳用モデルは、爪が縦にも横にも付いていたり、フレーム全体が爪になっていたりするのが特徴であり、硬い斜面でのスリップをある程度防いでくれます。(平地用モデルは爪が少ないのが特徴です。)

スノーシューは、商品に「山岳用」などと書いていないことも多くありますので、よく確認してから購入するようにします。

スノーシューの選び方について詳しくは「冬山。スノーシューの選び方と使い方」を読んでみて下さい。

わかん

アルミ製わかん。フレームに爪がある

わかんは古くから日本の豪雪地帯で使用され、スノーシューが一般的になった現在でも、登山者には根強い人気があります。

わかんはスノーシューに比べ、浮力は少ないのですが、軽くて小さいので携行しやすいこと、アイゼンを着けたまま装着できること、値段が安いなどが特徴です。

わかんにも平地用と登山用があり、登山用は斜面を登ることを想定しているため、フレームの左右に爪が2か所付いています。

昔は籐や木製ものが主流でしたが、現在はアルミ製のわかんが多くなりました。

次回の「冬山入門2」では、冬山で必要な小物(ストック、ゴーグル、サングラス、スノーショベル、アイゼン、ピッケル)について説明します。

.png)

- 冬山装備関連記事

- 冬山入門2 冬山入門3

- 冬山登山に山スキーは絶滅したのか?

- 冬山とアイゼン~選び方と使い方

- 冬山。スノーシューの選び方と使い方 冬山登山の服装は?

- 登山用GPSの選び方~専用機?スマホ?

- 冬山の寝袋(シュラフ)の選び方

- 冬山のテント生活のコツ。冬山用テントと竹ペグ

- 冬山のテント生活のコツ。雪上にテントを張る 冬山のテント生活のコツ。テント生活のあれこれ

- 雪崩はどんな時に起こるか 雪崩遭難!対策の仕方