冬山のテント生活のコツ。冬山用テントと竹ペグ

冬山でのテント生活は夏山と違い、注意しなければならない点がいくつかあります。

冬の山中で、雪と氷と寒さをどう凌いで行くのか、冬山でのテント生活のあれこれについて説明していきます。

今回は、冬山用のテントと雪上で使うペグについて説明します。

冬山用のテントとは

冬山専用に作られたテントというものは基本的にはありません。

テントは大きく分けて、シングルウォールテント(テント本体だけで使用できるもの)とダブルウォールテント(テント本体とフライシートの二重になっているもの)に分かれます。

シングルウォールテントの場合は、夏でも冬でもオールシーズン使用できるものが多く(ダブルウォールよりは防寒防風性能は劣ります)、夏山で使用しているダブルウォールテントを冬山で使用する場合は、別売りの冬用外張りや冬用内張りなどを着けて、テントの壁を二重にし、防寒防風性を高めて使用しますが、テントによって、冬用外張りや冬用内張りのオプション設定がある物とない物があります。

冬用外張りというのは、夏用のフライシートの裾を長くしたような形をしており、出入口はファスナーではなく、凍結防止のために吹き流しになっています。

また、夏用のフライシートのように、テントの四つ角に連結して使用するのではなく、地面まである長い裾の上に雪を乗せて、二重壁の空間を作って、防寒防風性を高めて使用します。(画像①参照)

①冬用外張りの例~エスパース スノーフライソロ(グレーの裾部分に雪を乗せて固定する)

一方、冬用内張りは、テントの中に蚊帳を吊るように、薄いテントをもう1枚張って、二重壁にするものです。(画像②参照)

②冬用内張りの例~エスパース ソロウインター内張り付(テントの中に見える白いやつが内張り)

-400x249.jpg)

冬用内張りを使用する場合、テント本体の出入口がファスナータイプですと、ファスナーが凍結する恐れがあるので、出入口は吹き流しタイプの方が良く、オプションで吹き流しが後付け出来るタイプのテントもあります。

雪上にテントを張るためのペグとは

・竹ペグ

テントの設営において、夏山と冬山での最大の違いはテントを固定するペグです。

夏用の短いペグを雪に刺しても効きません。

30cm以上もある長いペグを使用するという方法もありますが、装備がやや重くなります。

雪上用のペグは、通称「竹ペグ」というものを自作して使います。

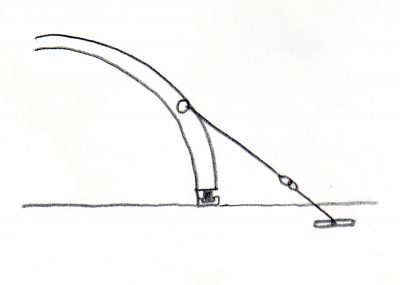

竹ペグは20cmくらいの竹や木の板を張り綱と連結し、竹ペグを横に寝かせた状態で雪の中に埋める方法が一般的です。

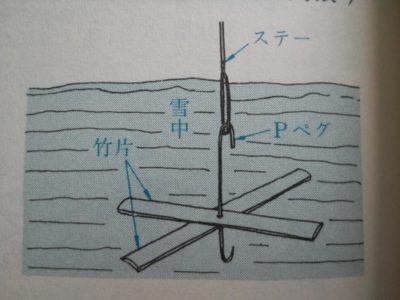

竹ペグは、画像③のように1本で作ったのものや、画像④のように2本の竹ベラを十字にクロスして作ったものなどがあり、十字型の方が抜けずらいですが、1本で作ったものでも抜けてしまうことはまずありません。

③自作した「竹ペグ」。軽い材質の木で作製し細引きを結んだ

20cm程度の竹ペグに30cm程度の細引きを連結。

④十字型竹ペグの例

図では竹ペグとステー(張り綱)の中間にU字の部品を使用しているがこの部分は細引きでも良い(出典:大修館書店 川崎隆章著 登山教室)

竹ペグを埋める深さですが、そんなに深く埋める必要はありません。15cmか20cmも埋めれば十分な強度が得られます。

テント撤収の時には、踏み固めた竹ペグの周りの雪が氷化してしまい、スコップやピッケルで氷を砕いて、やっとの思いで竹ペグを救出というようなことはよくありますので、あんまり深く埋めてはいけません。

夏用のペグを横向きにして埋めても、それなりに効きますが、細い棒状の夏用ペグは表面積がないので引っ張ると抜けてくる場合があります。

なので、面積のある竹や木のペグを横向きにして埋めるようにします。(挿絵⑤参照)

⑤竹ペグ使用イメージ

竹ペグを埋める時は、張り綱を直接巻きつけるのではなく、ペグが救出不可能になった場合を考えて、あらかじめ竹ペグに30cmくらいの細引きを付けておきます。(画像③参照)

細引きの取り付け方は、竹ペグの中央にドリルで穴を開けて細引きを通して結ぶ方法や、穴を開けずに竹ペグに直接細引きを結ぶ方法などがあり、どちらでも構いませんが、ロープワークが得意な人なら竹ペグに直接細引きを結ぶ方が、加工する手間もなく、穴を開けない分、竹ペグの強度もやや強くなると思います。

竹ペグに直接細引きを結ぶ場合の結び方ですが、特に決まりはありませんが、細引きが竹ペグからすっぽ抜けないような結び方が良いでしょう。

例えば「巻き結び(クラブヒッチ、インクノットとも言います)」は結んだ箇所が、ずれにくい結び方の代表です。

例では、画像⑥のような「巻き結び」でしっかり縛って、すっぽ抜けないようにしたあと、画像⑦のように「本結び(真結び、横結び、固結び、リーフノットとも言います)」で解けないようにしています。ロープワークが得意な人は「本結び」より、「かきね結び(おとこ結び)」などの方がベターでしょう。

⑥巻き結び

⑦巻き結びのあと、本結び

竹ペグを雪に埋めたら、画像⑧のように、竹ペグにつけた細引きをテントの張り綱に通して、もやい結びなどで結びます。(結び方は画像⑩の「もやい結び」に代表される、しっかり結べて、かつ、力がかかっても結び目が硬くならず解きやすい方法で結びます)

あるいは、画像⑨のように、竹ペグに付けた細引きに輪を作っておいて、輪とテントの張り綱を小さめのカラビナで連結しても良いでしょう。

結び目が凍って解けなくなる可能性を考えるとカラビナで連結した方が有利でしょう。

以上のように、竹ペグに細引きを付けておけば、竹ペグが凍って抜けなくなっても、竹ペグと細引きを放棄してテントを撤収することができます。

⑧細引きと張り綱を直接結ぶ方法

細引きと張り綱は「もやい結び」などで連結。

⑨細引きと張り綱をカラビナでつなぐ方法

カラビナがあると連結、撤収が更にスムーズ。

⑩もやい結び(ブーリン結び、ボーラインノットとも言います)

もやい結びの例。

なお、登山者が多い一部の山域では、竹ぺグの放棄が多すぎて問題化しているところもあります。

竹ペグの放棄は、やむを得ない場合にのみ行います。

・ピッケルやストックで代用

竹ペグを使用ぜず、ピッケルやストックを雪に刺して支点にして、張り綱を固定することでも可能です。

ピッケルは30cmくらい雪に刺せば十分です。

ストックを使用する場合はグリップの方を雪に30cmくらい埋めます。

撤収の時に埋めた場所が氷化してると、ピッケルならすぐに抜けますが、ストックはスコップで掘らなければ抜けません。

なので、ストックは先端の方(バスケットがついている方)を埋めるのではなく、グリップの方を埋めます。

先端の方を埋めると、バスケットが氷に食い込み、回収困難になることがあるので注意して下さい。

また、テントの近くに立ち木があれば、張り綱を木に結ぶか、細引きやスリング(細いロープを輪にしたもの)を木に結んで、カラビナで張り綱と連結しても良いでしょう。

次回「雪上にテントを張る」では雪上でのテントの設営について、さらに詳しく説明していきます。

.png)

- 冬山装備関連記事

- 冬山のテント生活のコツ。雪上にテントを張る 冬山のテント生活のコツ。テント生活のあれこれ

- 冬山~雪洞の作り方

- 冬山とアイゼン~選び方と使い方

- ピッケルの種類と選び方

- 冬山。スノーシューの選び方と使い方

- 登山用GPSの選び方~専用機?スマホ?

- 冬山登山の服装は?

- 冬山の寝袋(シュラフ)の選び方