冬山の寝袋(シュラフ)の選び方

冬山に使用する寝袋は温かいものでなければ睡眠がとれません。

寝袋の中わたの材質には、ポリエステルに特殊な加工をして防寒性を高めたものもありますが、昔も今も冬山用の寝袋の主役は羽毛です。

今回は羽毛シュラフの選び方について説明します。

羽毛シュラフ選びのポイント

羽毛シュラフには3シーズン用や冬期用、厳冬期の高所用など種類があり、その違いは単純に寝袋の温かさによって分類されています。

寝袋の温かさを見極める上で1番大きなポイントは羽毛重量とフィルパワー(FP)を見ることです。

寝袋はたくさん羽毛が入っている方が防寒能力が高くなります。従って羽毛重量が多いものほど温かいと言えます。

メーカーによっては羽毛重量が表示されていない場合もありますが、その場合は寝袋の総重量が多いものほど羽毛重量も多いと言えます。

これとは別に、羽毛にはフィルパワー(FP)というものがあります。

フィルパワーとは羽毛の綿毛、ひとつひとつの密度が高さを表していて、FPの数字が低いものは、ひとつの羽毛がすかすかであるのに対し、FPの数字が高いもは、ひとつの羽毛が密になっています。

ほとんどのメーカーではFPの値が表示されていて、FPの数字が高い寝袋ほど温かいと言えます。

次に、羽毛重量とFPの関係ですが、例えば、羽毛重量が800gと1000gの寝袋があったとして、フィルパワーがどちらも700FPだったら、羽毛重量1000gの寝袋の方が温かいですし、羽毛重量がどちらも800gの寝袋があったとして、片方のフィルパワーが700FP、他方が800FPだとしたら、800FPの寝袋の方が温かいということになります。

わかりづらい使用温度表示

各メーカーではその寝袋の使用温度を表示していますが、メーカー独自の基準で表示しているところもあれば、国際的な統一基準である、ISO23537(=旧EN13537)で表示しているところもあります。

メーカーが違っても、統一基準で表示しているのなら、商品の能力を比較できますが、現在はメーカー独自の基準とISO(EN)が混在している状態ですので、使用温度の基準が各社バラバラで、登山者にとっては大変わかりづらくなっています。

このような状況なので、やはり羽毛重量とFPの数字で商品の能力を比較するのが妥当な方法のひとつといえます。

ISO23537(旧EN13537)規格とは

寝袋の防寒能力を表す基準として、欧州の統一規格、「EN(ヨーロピアンノーム)13537」がありましたが、この規格は平成28年(2016年)に「ISO(国際標準化機構)23537」に名称変更されました。

各寝袋メーカーによる、防寒能力の表記には、「EN13537」と「ISO23537」が混在しますが、両者は同じ意味になります。

ISO23537(EN13537)の温度表示は、以下のとおり4段階に分かれていますが、アッパーリミット(上限温度)を除く、コンフォート(快適温度)、リミット(下限温度)、エクストリーム(極限温度)の3段階で説明している場合が多いと思います。

- アッパーリミット(上限温度)~標準的な男性が、寝袋のファスナーを開けて腕を出した状態で、過度な汗をかかずに睡眠できる気温とされています。

- コンフォート(快適温度) ~標準的な女性が、快適に睡眠できる気温とされています。

- リミット(下限温度) ~標準的な男性が、寝袋の中で丸まって8時間睡眠できる気温とされています。

- エクストリーム(極限温度) ~標準的な女性が、低体温症にならずに、丸まった状態で震えながら6時間耐えられる極限状態の気温で、凍傷が発生するかもしれない温度とされています。

なお、「標準的な男性」とは、25歳、身長173cm、体重73kg、「標準的な女性」とは、25歳、身長160cm、体重60kgと定義されています。

快適に眠るためには、一般的に外気温がシュラフのリミット(下限温度)より5℃程度高い状態とされていますので、寝袋選びをする場合、リミット(下限温度)が予想される最低気温より5℃程度低いものを選ぶのが安全です。

※一般的には、男性より女性の方が寒さを感じやすいとされていますし、寒さには個人差があり、この規格に示されたとおりにならない場合があると思いますので、あくまでも目安ということです。

使用温度表示のバラつきをどう読み解くか

さて、各メーカーの使用温度の基準がバラバラなので、実際にシュラフを選ぶ時、同じ価格帯のシュラフがあった場合に、防寒能力はA社がいいのか、B社がいいのか迷うことになります。

そこで、シュラフの代表的なメーカー、モンベル、ナンガ、イスカ、3社の羽毛シュラフについて、カタログスペックを見ながら比較してみます。

標高2000m級(北海道は除く)の冬山登山向けの寝袋を比較

まず、標高があまり高くない冬山向けの寝袋について、似たような能力、価格帯の商品を比較してみます。

・モンベル ダウンハガー800♯1

モンベル シームレス ダウンハガー800♯1

・ナンガ UDD BAG630DX

アマゾン ナンガ (NANGA) UDD BAG 630DX

楽天 ナンガ (NANGA) UDD BAG 630DX

・イスカ エアプラス630

アマゾン イスカ エアプラス630 タン 80(肩幅)×213(全長)cm

楽天 イスカ エアプラス630 タン 80(肩幅)×213(全長)cm

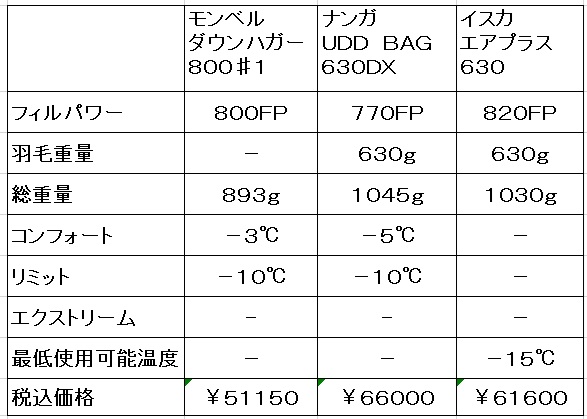

この3つのシュラフのスペックは下の表のとおりです。

表の中の「-」の表示はメーカーで公表していない部分です。

温度表示ですが、モンベルとナンガはEN規格で表示していますので比較しやすいのですが、イスカは独自の基準です。

重量ですが、モンベルは重量とスタッフバックを含む総重量、ナンガは単に総重量、イスカは平均重量と記載されています。

ナンガの総重量はスタッフバックを含むのかどうかは書いていませんし、イスカの平均重量とは何なのかよくわかりません。

ですので、正確に重量を比較できませんが、とにかく3社とも寝袋全体の重さであることは間違いないところだと思うので、この表では便宜上「総重量」とし、モンベルについてはスタッフバックを含む重量としました。

まず、モンベルとナンガの比較ですが、フィルパワーはナンガが770FP、モンベルが800FPとモンベルが勝ります。

羽毛重量ですが、モンベルは表示していないので比較できませんが、総重量はナンガの方がやや多いので、羽毛重量はナンガの方が多いのではないかと思います。

フィルパワーと総重量だけで比較すると、両者の保温性能は同程度と予測できます。

コンフォート(快適温度)はモンベルがー3℃、ナンガがー5℃で、ナンガの方が2℃勝っていますが、リミット(下限温度)は両者とも同じくー10℃です。

ですので、両者の保温性能はほぼ同等と言って良いと思います。

次にモンベルとイスカを比較してみます。

フィルパワーはモンベルが800FP、イスカが820FPとイスカが勝ります。

総重量はイスカの方がやや多いので、羽毛重量はイスカの方が多いのではないかと思います。

フィルパワーと総重量だけで比較すると、イスカの方が保温性能がやや勝っていると予測できます。

モンベルはリミット(下限温度)がー10℃、イスカは最低使用可能温度―15℃となっています。

イスカの最低使用可能温度をリミット(下限温度)と同程度と仮定した場合、イスカの方が保温性能が勝っており、予測どおりになります。

ナンガとイスカを比較すると、羽毛重量が同じで、フィルパワーはイスカの方が勝ります。

フィルパワーと羽毛重量だけで比較すると、イスカの方が保温性能が勝っていると予測できます。

ナンガのリミット(下限温度)はー10℃、イスカの最低使用可能温度はー15℃となっています。

先ほどと同じく、イスカの最低使用可能温度をリミット(下限温度)と同程度と仮定した場合、イスカの方が保温性能が勝っており、予測どおりですので、イスカの最低使用可能温度はISO(EN)規格のリミット(下限温度)に近いのではないかと思われます。

なお、イスカの公式HPのQ&Aで温度表示についてこのよう書かれています。

Q 寝袋の温度表示は「快適使用温度」ですか?それとも「限界使用温度」ですか?

A 温度表示は「最低使用可能温度」とお考えください。

これは、季節に応じた一般的な山用の服装を前提に、表示の温度域まではご使用いただけるという目安です。したがって、いわゆる「快適使用温度」とは、表示温度におおむね5~10℃をプラスした温度域となります。

ただし、暑がりな方もおられれば、寒がりな方もおられます。個人差が大きいため、あくまでひとつの目安としてお考えください。

引用元:ISUKAホームページ FQA/よくあるご質問

快適使用温度と限界使用温度の定義はよくわかりませんが、ここから予測できるのは、「いわゆる快適使用温度とは表示温度におおむね5~10℃をプラスした温度域となります」と書いており、上の表でモンベルやナンガのISO(EN)表示を見る限り、コンフォート(快適温度)とリミット(下限温度)の差は、モンベル7℃、ナンガ5℃と、5~10℃の範囲におさまっています。

このことから、「イスカの最低使用可能温度≒ISO(EN)規格のリミット(下限温度)」、「イスカの快適使用温度≒ISO(EN)規格のコンフォート(快適温度)」と仮定すると、かなりしっくり来ることがわかります。

以上のことから羽毛重量がわからないものは、寝袋の総重量でアバウトに比較できること、イスカと他社を比較する場合は、イスカの最低使用可能温度をISO(EN)規格のリミット温度に読みかえれば、アバウトに比較できることがわかりました。

ちなみに、エクストリーム(極限温度)はリミット(下限温度)より、おおむね―15℃~―20℃低く設定されています。

標高3000m級(北海道は除く)の冬山登山向けの寝袋を比較

次に、厳冬期で標高が高い冬山向けの寝袋について、似たような能力、価格帯の商品を比較してみます。

・モンベル ダウンハガー800EXP

・ナンガ オーロラテックスライト900DX

アマゾン NANGA オーロラテックスライト 900DX レギュラー

楽天 NANGA オーロラテックスライト 900DX レギュラー

・イスカ エアプラス810

アマゾン ISUKA イスカ エアプラス810

楽天 ISUKA イスカ エアプラス810

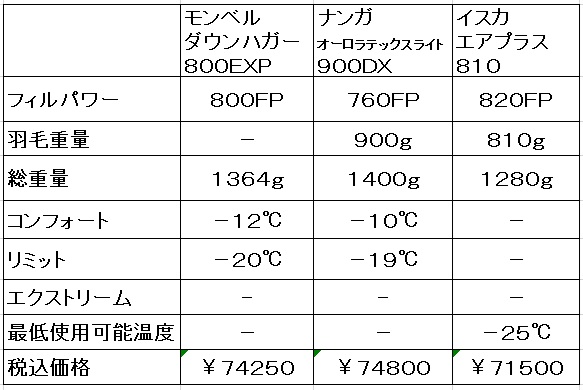

この3つのシュラフのスペックは下の表のとおりです。

まず、モンベルとナンガですが、フィルパワーがモンベル800FP、ナンガ760FPとモンベルが勝っています。

羽毛重量ですが、モンベルは表示していないので比較できませんが、総重量はほぼ同じなので、羽毛重量もほぼ同じなのではないかと思われます。

フィルパワーと総重量だけで比較すると、保温性はモンベルがやや勝っていると予測できます。

実際にコンフォート(快適温度)で2℃、リミット(下限温度)で1℃、モンベルの方が勝っています。

次にモンベルとイスカを比較してみます。フィルパワーがモンベル800FP、イスカが820FPとイスカが勝っています。

総重量はモンベルの方がやや多くなっています。

フィルパワーと総重量だけで比較すると、両者の保温性能は同程度と予測できます。

実際には、モンベルはリミットがー20℃、イスカは最低使用可能温度―25℃となっていて、予測に反してイスカの保温性能が5℃勝っておりました。

ナンガとイスカを比較すると、羽毛重量はナンガの方が90g多く、フィルパワーはイスカの方が60FP多くなっています。

フィルパワーと羽毛重量だけで比較すると、保温性能はほぼ同等と予測できます。

実際には、ナンガのリミットはー19℃、イスカの最低使用可能温度はー25℃で、こちらも予測に反してイスカの保温性能が6℃勝っていました。

前記1の比較では、重量とフィルパワーからリミット(下限温度)の優劣が予測でき、イスカの最低使用可能温度がISO(EN)規格のリミット(下限温度)に近いことがわかりましたが、前記2の比較では、モンベルとナンガは優劣の予測はできたものの、イスカに対して他の2社との比較では、予測どおりにはならず、いずれもイスカの最低使用可能温度が勝っていました。

前記2の比較で、イスカに対して予測どおりにはならなかったものの、モンベルとナンガの同程度の製品のリミット(下限温度)と、イスカの同程度の製品の最低使用可能温度の差が5~6℃程度で、大幅に差があるとまでは言えないことを考えると、やはり「イスカの最低使用可能温度≒ISO(EN)規格のリミット(下限温度)」と仮定すれば、アバウトに防寒性能を比較することが出来そうです。

スペックと実際の使用感はどうか

イスカ ダウンプラス デナリDL

写真は筆者が10年以上前に購入し、現在も使用しているイスカの羽毛シュラフです。

スペックは、フィルパワー700FP、羽毛重量900g、総重量1740g、 最低使用可能温度-27℃ 、定価49000円です。

今時の厳冬期高山向けの羽毛シュラフに比べると、フィルパワーが700FPと少ないですが、その分羽毛量が多く、総重量も多い設計になっています。

今までに、北海道の厳冬期に1000m~1500m級の山で使用してきましたが、外気温ー10℃程度では問題なく睡眠できます。(中間着の上にフリース2枚着こみます)

外気温ー20℃~ー25℃では中間着の上にフリースを2枚重ね着し、足の裏や背中に使い捨てカイロを貼るなど、冷える部位を部分的に保温すれば睡眠できます。

イスカの現行モデルを試したことはありませんが、イスカの場合、寝袋の最低使用可能温度と同じ外気温で使用する時は、人によっては着こんだり、カイロなどで保温しないと眠れないのではないかと思われます。

前述の表で寝袋の性能を比較したように、イスカの寝袋の最低使用可能温度は、ISO(EN)規格のリミット(下限温度)に近いと思われます。

ISO(EN)規格のリミット(下限温度)やイスカの最低使用可能温度を参考にして寝袋を購入した場合は、リミット(下限温度)または最低使用可能温度と外気温が同じだった時は、かなり着こむなど、防寒対策をしっかりすれば使用に耐えるのではないかと思います。

シュラフカバーと保温性の高いマットは必需品

冬山で寝袋の上にシュラフカバーをかけるのは、ほぼ常識になっています。

各メーカーの羽毛シュラフは表面生地が防水、透湿性や撥水性を持たせているものが多いのですが、冬山で寝袋を湿気や寒さから守るためには、シュラフカバーをかけるのが一般的です。

シュラフカバーは、安いナイロン製のものもありますが、やはりゴアテックスなどの防水、透湿素材のものが良いでしょう。

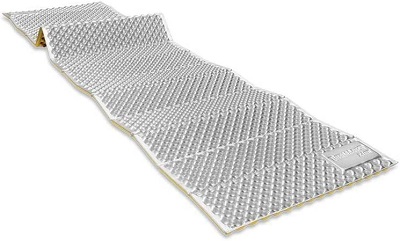

それから、寝袋の下に敷く銀マットやエアーマットですが、保温性の高いものが必ず必要になります。

いくら寝袋の防寒性能が良くても、マットの保温性が低いと背中が冷たくて眠れたものではありません。

寒い冬山で睡眠をとるには、外気温に見合った羽毛シュラフ、シュラフカバー、保温性の高いマットの3点セットが必要です。

アマゾン ISUKAゴアテックス インフィニアムシュラフカバー ウルトラライト

楽天 ISUKAゴアテックス インフィニアムシュラフカバー ウルトラライト

アマゾン サーマレスト クローズドセルマットレス Zライトソル

楽天 サーマレスト クローズドセルマットレス Zライトソル

大は小を兼ねる

筆者の場合、北海道をフィールドにしているので、冬山には最低使用可能温度ー27℃の羽毛シュラフを使用していますが、春山や秋から初冬の少し寒い時期(最低気温が0℃以下の時期)にもこの寝袋を使用しています。

防寒性能が高いからといって、冬山用のシュラフが春や秋の山で暑すぎるということはまったくありません。(夏山ではオーバースペックだと思いますので、夏は軽い夏用寝袋の方が良いと思います。)

暑い時は、ファスナーを開けたり、掛け布団のように体に掛けてみたりして体温調整すれば快適に眠れます。

寝袋は、真夏用のもの1個と、冬用のもの1個あればオールシーズンに使えます。

冬山は2000m級以下しか行かないという人でも、将来的に3000m級や北海道の冬山にも行ってみたいと考えるのなら、大は小を兼ねますので、はじめから防寒性能が十分な寝袋を用意した方が良いと思います。

.png)

- 寝袋・冬山装備関連記事

- ピッケルの種類と選び方

- シュラフ(寝袋)の洗濯方法とは?

- 夏山用シュラフ(寝袋)の選び方

- 雪崩対策!~雪崩ビーコンの選び方

- 冬山とアイゼン~選び方と使い方

- 冬山。スノーシューの選び方と使い方

- 登山用GPSの選び方~専用機?スマホ?

- 冬山登山の服装は?

- 冬山のテント生活コツ。冬山用テントと竹ペグ

- 冬山のテント生活のコツ。雪上にテントを張る 冬山のテント生活のコツ。テント生活のあれこれ

- 冬山~雪洞の作り方