台風の接近と通過

台風が接近している時には登山を控えなければなりません。

麓では平穏でも山頂付近ではとんでもない暴風雨になっていることは普通にあります。

台風の接近といっても、どのくらい台風が近づいたら登山を中止しなければならないのでしょうか?

台風が遠いからまだ大丈夫だろう、台風が通過したからもういいだろうというように、単純に判断することはとても危険です。

過去の事故事例などを見ながら、台風や低気圧の接近と登山の可否について考察してみます。

過去の死亡遭難事故が起こった時の天気図

登山と天気~大切な気象判断でも紹介した事故ですが、台風や前線の通過の時に起きた山岳遭難の事例を3つ上げます。

いずれも暴風雨の中で起きた疲労凍死(低体温症)による死亡事故です。

事故発生の時の天気図を作成したので、事故概要と天気図を見ながら検討します。

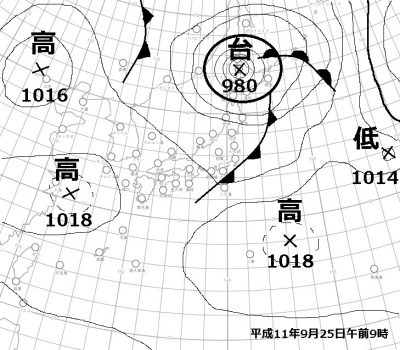

事例1 平成11年羊蹄山遭難死亡事故

平成11年(1999年)9月25日、台風通過直後にツアー登山の団体が後方羊蹄山(1898m)を目指したが、午前10時30分頃、50代と60代の女性2名が山頂付近で団体とはぐれ、翌26日に発見されたが、疲労凍死で亡くなっています。

この日の天気図です。

このあと台風は東へ抜け、温帯低気圧に変わりますが、台風通過後も北海道付近は等圧線が混んでおり、後方羊蹄山付近では西または北西寄りの強風が吹いていたと思われます。

北海道の2000m級の山では9月下旬に初冠雪します。

山頂付近はかなり寒かったのではないでしょうか。

麓の倶知安町(標高176m)の9月25日午前9時の気象は、西の風13.5m/s、雨、気温20.1℃ですが、気温は翌朝にかけて下がり続け、翌26日午前4時には13.8℃まで下がっています。

気温は標高が100m上がると約0.6℃下がるとされていますので(羊蹄山頂付近の気温は倶知安の観測所より約10℃低くなる)、25日から26日早朝にかけての事故現場の気温は、10℃~4℃程度と寒かったと予想できます。

また、山頂付近の風について、高層天気図(850hpa)によると、北海道上空1500mの9月25日午前9時の風は、西 32.5m/s、同日午後9時の風は、西 12.5m/sであり、山頂付近は一晩中強風が吹き荒れていたと思われます。

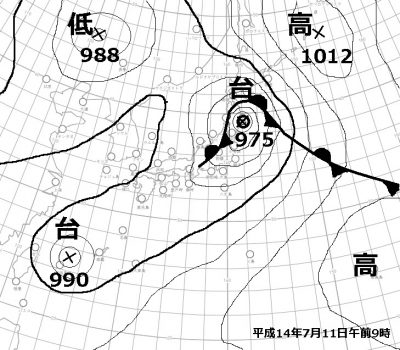

事例2 平成14年トムラウシ山遭難死亡事故

平成14年(2002年)7月11日、台風接近中にツアー登山の団体が、トムラウシ山から旭岳までの縦走を目指し、トムラウシ温泉から出発したが、午前10時30分頃、トムラウシ山(2141m)山頂付近で50代の女性1名が行動不能となり、その後、疲労凍死で亡くなっています。

同じ日、旭岳から縦走してきた、個人のパーティーがトムラウシ山を経て、トムラウシ温泉へ下山中、午後3時頃、山頂付近で50代の女性1名が行動不能となり、病死しています。

この日の天気図です。

このあと台風は釧路付近に上陸、翌日オホーツク海に抜け温帯低気圧に変わりますが、トムラウシ山付近では東寄りの強風から台風の通過に伴い北寄りの強風が吹いていたと思われます。

7月上旬の大雪山は、雪渓や残雪が多く残っており、天気が良くても決して温かくはありません。

台風接近中の山頂付近(標高2000m付近)では想像を絶する状況だったと思います。

麓の美瑛(標高250m)の午前9時の気象は、南南東の風2.0m/s、雨、気温11.7℃で、最高気温は午後1時に14.5℃になった後、午前零時には12.8℃まで下がり、翌12日午前4時には15.2℃に上昇しています。

標高による気温の補正を行うと、(トムラウシ山頂付近の気温は美瑛の観測所より約11℃低くなる)、11日から12日にかけての事故現場の気温は、1℃~4℃程度とかなり寒かったと予想できます。

また、山頂付近の風について、高層天気図(850hpa)によると、北海道上空1500mの7月11日午前9時の風は、南南東 17.5m/s、同日午後9時の風は、北西 5m/sであり、事故のあった時間帯は強風が吹いていたものと思われます。

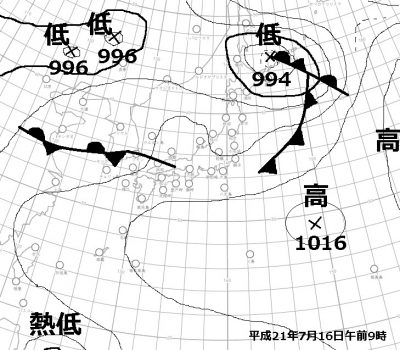

事例3 平成21年トムラウシ山遭難死亡事故

平成21年(2009年)7月16日、前線を伴う低気圧が通過直後、旭岳から縦走して来た、ツアー登山の団体がトムラウシ山本峰を迂回し、トムラウシ温泉へ下山中、北沼(標高2010m)、南沼(標高1870m)、トムラウシ公園(標高1800m)前トム平(標高1740m)などで、60代の男性2名、50代~60代の女性6名の計8名が行動不能となり、疲労凍死で亡くなっています。(この事故について詳しくは「不起訴か?トムラウシ山遭難事故を振り返る」を読んでみて下さい)

また、同じ日、トムラウシ山では、個人で単独行をしていた60代の男性が疲労凍死、十勝連峰の美瑛岳(2052m)では、ツアー登山に参加していた60代の女性1名が疲労凍死しており、この低気圧の通過により、計10名が亡くなっています。

この日の天気図です。

前線通過後もトムラウシ山や美瑛岳では北西寄りの強風が吹いていたと思われます。

麓の美瑛(標高250m)の午前9時の気象は、北北西の風1.2m/s、くもり、気温15.1℃で、最高気温は午後1時に17.4℃になった後、気温は下がり続け、午前零時には10.8℃、翌17日午前4時には9.4℃まで下がっています。

標高による気温の補正を行うと、(トムラウシ山頂付近の気温は美瑛の観測所より約11℃低くなる)、16日から17日にかけての事故現場の気温は、6℃~-1℃程度とかなり寒かったと予想できます。

また、山頂付近の風について、高層天気図(850hpa)によると、北海道上空1500mの7月11日午前9時の風は、西北西 15m/s、午後9時の風は、北西 12.5m/sであり、事故のあった時間帯は強風が吹いていたものと思われます。

3例の共通点

どの例を取っても、麓の天気は切迫した危険を感じるほどでもないことがわかります。

しかし、「標高が100m上がれば気温は約0.6℃下がる」「風速が1m/s上がれば、体感温度は約1℃下がる」とされており、事故現場はいずれも気温が一桁台で、風も強く、体感温度は氷点下であったことが予想されます。

高山帯や風通しの良い稜線などでは、台風や発達した低気圧が通過する前後は、下界では想像できないような雨や風が吹き荒れます。

入山中なら行動せずに山小屋やテントで停滞(悪天待機)するか、エスケープルートから下山するのかを判断することになりますが、リーダーが判断を誤ると取り返しのつかないことなる場合があります。

3例ともに出発を決断したものの、思うように悪天候がおさまらず、体力のない者が行動不能に陥ったとされています。

出発前の気象判断のミスが事故原因のひとつであることは、客観的に疑いのないところだと思います。

低気圧や前線の通過が見込まれる場合や、台風の接近前、通過直後などは登山を中止し、天候が回復するのを待たなければなりません。

低気圧接近中の大雪山での暴風雨体験

筆者が、東大雪石狩岳(1966m)から、沼の原、五色ケ原を経て表大雪黒岳(1984m)までの縦走中(4日間)に遭遇した暴風雨について紹介します。

入山前の気象情報収集で、南方洋上に台風が発生していることは確認しておりましたが、台風の規模や進路とスピード、天気予報などを見て、台風の影響が出る前に下山できると判断し縦走を開始しました。

ところが、3日目の目的地である白雲岳キャンプ指定地(標高1990m)に到着した時、翌朝には台風が九州南岸まで到達し、同時に北海道付近を前線を伴った低気圧が通過することがわかり、判断を迫られる状況になりました。

白雲岳避難小屋の管理人さんからも、遅くとも翌日までには下山するよう各登山者に呼びかけがありました。

翌朝、雨と風の中を出発しましたが、予定どおり黒岳まで行くのか、エスケープして銀泉台に下りるのか、判断に迷いました。

北海岳(2149m)まで進出してみて、大丈夫そうなら一気に黒岳(1984m)まで踏破しようと思いましたが、白雲岳キャンプ指定地から出発し、標高が100mちょっと上がった稜線(白雲分岐2130m)に出た途端、暴風雨となり、風に飛ばされた小石が顔にパチパチと当たり、突風の時は耐風姿勢を取らなければ体を持って行かれそうな状況になりました。

この時の風の強さは、ビューフォート風力階級の説明に当てはめると、突風時の風速は20m/s程度はあったのではないかと思われます。(この日(平成15(2003)年8月8日)の午前9時の高層天気図(850hpa)を確認すると、北海道上空1500mの風は南西20m/sとなっていました。)

カッパのフードをきつく締めても、顔の隙間から雨が入り込んで、中に着ているシャツが濡れ始める状態となり、北海岳手前で引き返し、白雲分岐から銀泉台へエスケープすることにしました。

赤岳(2078m)を通過し、標高が2000mを切ったころから急に風はおさまり始め、駒草平(1840m)に着いたころには、嘘のように風はおさまり銀泉台まで無事下山することができました。

基本的なことですが、「登山中に悪天候に見舞われたら標高を下げるなどして、吹きさらしの場所には留まらない」ということが大切です。

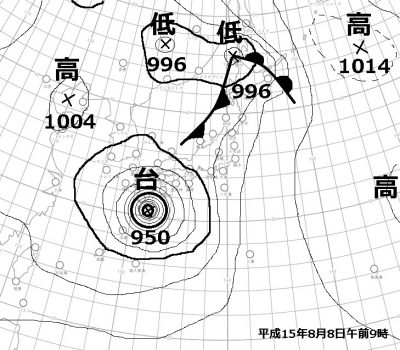

この時の天気図を作成しました。

等圧線の混み方を見てわかるように、台風の中心付近は猛烈な風が吹いていると思われます。

この日の午前9時の麓の気象ですが、大雪山に近い旭川市(標高120m)では南南東の風4.4m/s、雨、気温23.5℃です。

標高2000mでは暴風雨でも、平地ではそんなに風が強くないことがわかります。

筆者が遭遇した暴風雨は、この台風が直接の原因ではなく、低気圧の通過によるものだと推測しますが、台風の接近によって台風の北側にある低気圧が台風に刺激されて、雨や風が強くなることがあります。

このように、台風が比較的離れていても、低気圧の通過が予想される場合は、台風の影響で風雨が強まり、山では思わぬ暴風雨に見舞われることがありますので注意が必要です。(台風は南の湿った空気を北側に送り込む送風機の役割があり、低気圧を刺激します)

この台風は列島を縦断しながら翌々日には北海道に達し、この低気圧と合体するような感じで温帯低気圧に変わり、東に抜けて行きました。

この事例では、台風通過の2日前に下山を完了し、事なきを得ています。

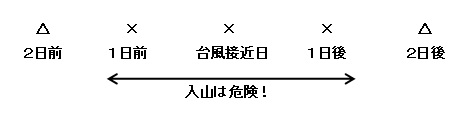

過去の事故事例が教えるもの~台風接近日を含む前後3日間は注意!

過去の遭難事例を紹介しながら台風や低気圧について考察した結果、

登山計画をする場合、台風(発達した低気圧を含む)最接近の日を含め、少なくとも前後3日間は危険だと判断し、入山する場合はそれ以上の余裕が必要だと思われます。

また、台風接近前でも、低気圧の通過が見込まれる場合は、台風の影響により風雨が強まる場合もありますので十分に注意して下さい。

天気情報の収集

縦走登山など山行日程が長い時ほど、天気の情報収集は欠かせません。

携帯、スマホで天気図を見ること、携帯圏外ならAMラジオの気象通報を聞いて天気図を作成し、自分で予報することも単独登山者やパーティーのリーダーには必要な能力です。

夏山における低体温症による疲労凍死は、暴風雨、衣類の水濡れ、疲労・不眠・栄養不足などによる体力低下(特に高齢者)、テント・ツエルト・防寒ウエアの不携帯などの条件が重なり発生しています。(低体温症の詳細については「夏山遭難と低体温症~疲労凍死を防げ!」を読んでみて下さい。)

どのような気圧配置の時に行動してはいけないのかについては、過去の事故事例が教えてくれます。

.png)

- 天気や遭難に関連する記事

- 登山と天気~大切な気象判断 登山と雷~落雷対策

- 山で強風に遭いたくない!高層天気図の簡単な活用法

- カムエク登山・渡渉に注意!札内川の水量を知る方法とは?

- 日本百名山の光と影~増える遭難をを分析!

- 夏山遭難と低体温症~疲労凍死を防げ!

- ニペソツの慰霊碑~ニペソツ山雪崩遭難事故とは

- 不起訴か?トムラウシ山遭難事故を振り返る

- 夏山遭難と低体温症~疲労凍死を防げ!

- 低体温症か!知床岳遭難死亡事故を分析する

- 幌尻岳3名溺死~遭難事故を分析する 積丹岳スノーボーダー遭難事故

- 過去の遭難に学ぶ~札内川十の沢大雪崩遭難事故

- 過去の遭難に学ぶ~八甲田山雪中行軍遭難事故

- 那須スキー場高校山岳部雪崩遭難~事故を分析する