登山とザックの1回目。今回はザックの歴史と変遷の話です。

ザックは登山に欠かせないものです。

巷ではリュックとかバックパックとか色々な言い方をしますが、

昔から登山の世界では、背負子(しょいこ)以外の背負う袋状のものを総称して「ザック」と呼んでいます。

ザックの変遷。

ザックには種類、大きさなど様々なものがありますあが、大きさ(リッター数)で大別すると、幕営(テント泊)を伴う登山用の「大型ザック」、日帰り登山用の「小型ザック」(サブザック)に二分されます。

登山用大型のザックについては、

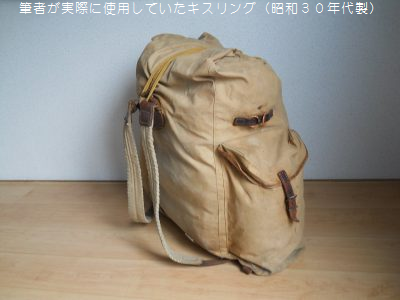

昭和初期にヨーロッパから日本に入って来て、昭和60年ころまで山で見かけた「キスリング」と呼ばれる帆布(キャンバス。木綿の分厚い生地)製で両サイドにでかいサイドポケットが付いた横長の大きなザックを思い出します。

(キスリングについて詳しくは、関連記事「懐かしい昭和の登山装備。60年前のキスリング」を読んでみて下さい。)

筆者が本格的に登山を始めた昭和60年ころは、既にキスリング派は少なくなっていて、当時、「アタックザック」と呼んでいた縦長で化繊でできた大型ザックが主流となっていました。

この「アタックザック」とは現在登山用ザックの主流となっている、一般的な縦長のザックのことで、当時、「キスリング」に対し「アタックザック」と呼んで区別していました。

キスリングがなくなった現在では、縦長ザックをアタックザックと呼ぶことはほとんどなくなり、現在、アタックザックと言えば、頂上へアタックするための、小型ザックのことを示したりします。

それはともかく、ザックと言えば登山技術のひとつである「パッキング」と呼ばれる技術があります。

パッキングとは読んでのとおり、ザックに食糧や装備品を詰めることです。

えっ、こんな簡単なことが登山技術なの?と思うかもしれません。

パッキングで登山経験値がわかってしまう?

パッキングは非常に奥が深い技術のひとつです。

現在の進化したザックでは、どう装備をパッキングしようと、そんなに登山に影響が出にくくなりましたが、当時はパッキングの良し悪しによっては、荷の重さが2倍にも3倍にも感じられ、パッキングが悪いと体力を消耗してしまうということが起こりました。(キスリングにパッキングするほどの難しさはなくなりましたが、現在のザックでもパッキングは重要な登山技術です。)

当時は、背負っているザックの外観を見ただけで、パッキングの良し悪しがわかってしまいましたので、パッキングはその人の登山経験値そのものを表していたと言っても過言ではありませんでした。

縦長ザックへの移行期の時代(昭和後期から平成初期)、伝統ある大学の山岳部やワンゲル部では、これが基本とばかりに、おそらくわざとにキスリングを背負っているパーティーなんかをよく見ましたが、今はもう、そのような姿は一切見なくなりました。

不格好でパッキングが超難しくて重くて、でもなんだか風情があって。

山からキスリングが姿を消したのはちょっと寂しい気がします。

次回は、ザックの選び方について詳しく説明します。

.png)

- ザック関連記事

- ザック選びの基本2~ザックの種類と選び方

- 図解パッキング~ザックの詰め方

- 懐かしい昭和の登山装備。60年前の「キスリング」

- ザックが臭い!ザックを洗濯して快適登山

- ザックを洗濯してみる。

- ザックの背負い方~ベルト類の調整で快適に

- ザックのチェストベルトは必要か?

- ザックの裏地が劣化!ポリウレタンを剥がす