はじめての沢登り~渡渉の仕方とコツとは?

沢登りには、渡渉が付き物です。

夏の渡渉は冷たくて気持ちの良いものですが、増水中の渡渉は危険を伴い、時折死亡事故も発生しますので、しっかりと基礎を学んでから臨むようにしなければなりません。

今回は渡渉の仕方やコツについて説明します。

渡渉点を探す。水深と流速の見極め

沢のどちらかの岸を歩いている時に、前方にガケなどがあると岸を歩けなくなりますので、渡渉をすることになります。

岸を歩けなくなってから渡渉点を探すのでは遅く、遡行中は常に前方の地形をよく見ながら歩き、行き止まることがわかった時点で、渡りやすい渡渉点を探し始めます。

どんなところが渡りやすいかと言えば、なるべく水深が浅く、流速が遅い場所ということになります。

水深と流速の関係ですが、水深が深いほど、また、流速が速いほど水流は強くなり、渡渉は困難になります。

流速は速いけど、水深が浅い場所は渡渉できますし、逆に水深は深いけど、流速が遅い場所も渡渉できます。

渡渉し始めると、沢の中央辺りが急に深くなったり、水流が強くなったりすることがありますので、水面をよく観察して、歩きやすくて、安全に渡りきれる場所を探します。(水流は通常、岸付近は弱く、中央付近(流芯部)は強くなっています。)

また、安定した岩が適度な間隔にある時は、飛び石での渡渉という方法もあります。

水深が膝下程度までなら、流速がけっこう速くてもさほど危険はありません。

水深が膝上から腰下くらいの時は、流速をよく見ながらの渡渉になります。

水深が腰より上になると、ザックが水に浸かりますので注意が必要です。

ザックは浮きの替わりになるほど浮力がありますので、ザックが水に浸かると沢底を踏みしめる重力が減少し、体は不安定になります。

ザックが水に浸かるほどの水深では、流速はかなりゆっくりの場所でなければ渡渉は危険で、場合によってはロープや命綱を使用しての渡渉となります。

水深が深い場合、渡渉出来るかどうかの見極めは難しく、渡渉してみなければわからない場合が多々あります。

渡渉してみて、途中で危険を感じたら引き返すしかありません。

渡渉のコツ

水中は見えませんし、沢底は足場が悪いので、渡渉は水中の足場を探りながら、やや摺り足のように歩くのが基本になります。

水深が膝下までの場合

水深が膝下までの場所は、流速が速くても、水流はさほど強くなく、あまり考えずに渡渉できる場合が多いと思います。

しかし、気を抜いて歩いていると、部分的な深みに足を取られたり、足を水中の岩にぶつけたり、転倒することもありますので、浅いからといってあまり気を抜かないようにします。

転倒による怪我は、疲労している時に、ごく簡単な場所でやってしまうものです。

水深が膝上から腰下までの場合

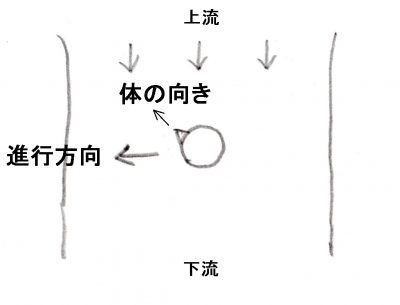

水流がそんなに強くない場合は、体をやや上流の方に向けながら、流れと直角方向に進行し、対岸を目指して歩きます。

こうすることで、水流に負けず狙った場所にたどり着くことができます。

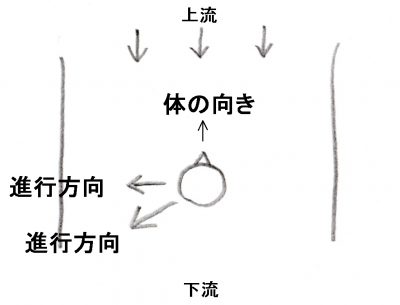

水流が強い場合は、体を上流の方向に向けて水流に耐えながら、流れと直角方向か、斜め下流方向へ進行します。

水深が腰上の場合

まず、ザックの浮力の影響を受けにくくするために、ザックのウエストベルトを外します。

ウエストベルトを外すと、万一転倒して流された時に、ザックを背中からはずし、浮きがわりにつかめる可能性があります。

歩き方は、体を上流の方向に向けて水流に耐えながら、流れと直角方向か、斜め下流方向へ進行します。

水深が腰上だと、水流によっては渡渉は困難です。危険を感じたらロープを張って渡渉する方法も考えなければなりません。

ストック(トレッキングポール)の活用

渡渉する場合、ストックがあると非常にバランスが取りやすくなります。

特に水流が強い場所では、ふら付きを防いでくれます。(※水流が強い場合、ストックは2本よりも1本の方が使いやすい場合がある。)

ストックは上流側に突くのが基本になります。

複数人で渡渉する

渡渉が難しい場合に、体重の軽い人や背の低い人はさらに困難になります。

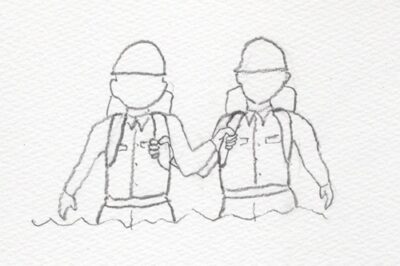

この場合、2人ないし3人で肩を組む、手をつなぐなどしながら渡渉する方法もありますが、沢登りや渓流釣りに関する著作で有名な吉川栄一氏によれば、お互いの脇の下のザックのショルダーベルトを握る方法が最も安定するとしています。

筆者はこの方法を試してみましたが、確かに安定感が良く、例えば肩を組む方法と比べた場合、肩を組む方法は、互いに密着しすぎて他方がバランスを崩すと他方が影響を受けるなど、やや歩きにくさを感じますが、ショルダーベルトを握る方法は、互いに適度な間隔があり、他方の影響を受づらく、かつ、互いが安定したまま渡渉することができました。

互いのショルダーベルトを握る方法。

ロープを使用した渡渉の方法

ロープの張り方

水深が腰上の場合、水流の強さによってはロープを渡して、体を確保しながら渡渉する方法があります。

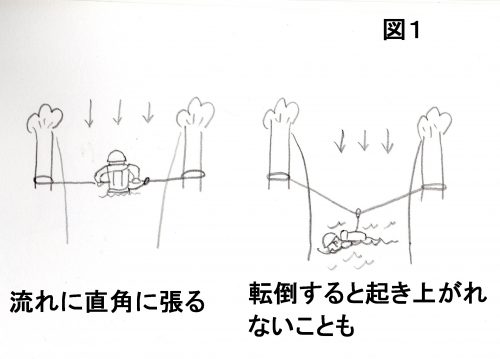

ロープの張り方には、沢の流れに対して直角に張る方法と、沢の上流から沢の下流にかけて斜めにロープを張る方法があります。

上の図は直角に張る方法です。

この方法は比較的多いのではないかと思いますが、難点があるとすれば、カラビナを連結した状態で転倒すれば、場合によっては体の自由が効かず、起き上がれなくなり、そのまま溺れてしまう可能性があるということです。(この方法で発生したと思われる事故例については、「幌尻岳3名溺死~遭難事故を分析する」を読んでみて下さい。)

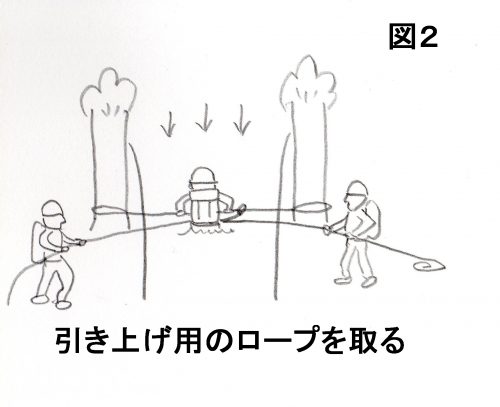

これを防ぐためには、図2のように、対岸に張ったロープとは別に、渡渉者が転倒した場合に、岸まで引き上げられるよう、渡渉者の腰に引き上げ用のロープを取っておくことです。

転倒した人を引き上げるといっても、水の抵抗があり、簡単ではありませんが、引き上げ用のロープがあれば、転倒しても助かる確率は上がります。

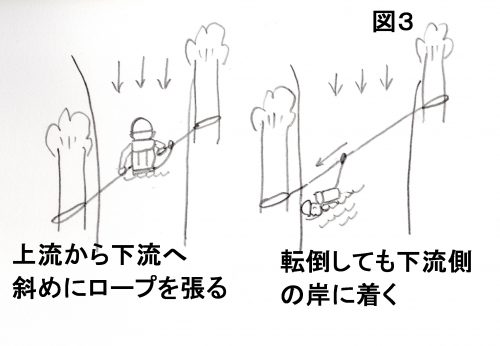

図3は上流から下流に斜めにロープを張る方法です。

この方法の利点は、万一転倒して流されても、ロープがガイドになって、下流の対岸に着く可能性があるということです。

難点としては、図1の直角に張る方法に比べ、長いロープが必要になるということですが、この方法の方がベターと言えます。

トップで渡渉する人の確保は?最後にロープを回収する方法は?

ロープを張る場合、トップ(最初に渡渉する人)がロープを対岸に渡す必要があります。

トップの人は流されてはいけないので、一番技術があるか、体重が重い人になります。

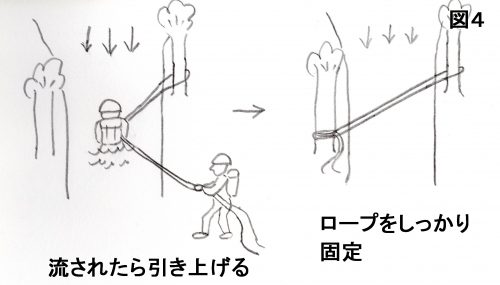

トップの人が流されないよう、図4のような方法があります。

木などを利用した支点に、ロープをダブルに取ります。支点はなるべく上流に取る方が有利です。

トップの人は、ロープを腰のカラビナに通して渡渉します。

確保者は、ロープを徐々に繰り出します。

万一、トップが流されたら、確保者はロープを引き寄せてトップの人を引き上げます。

この方法は、動滑車と同じ原理になりますので、引き上げる時に倍力が得られるという利点があります。

トップは渡り終えたら、対岸の支点にロープをしっかり張って固定します。

2番目以降の人は図1~3のように、ロープとハーネスをカラビナで連結して渡渉をします。(図2の方法を取る場合は、トップの人が渡る時に、引き上げ用のロープをもう1本を渡しておく必要があります。)

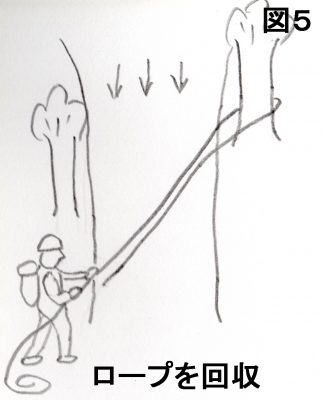

全員渡り終えたら、対岸の支点を解きます。

ロープはダブルに取っていますので、図5のように回収することができます。

図では、立木に直接ロープを取っていますが、岩など表面が滑らかでないものを支点にする場合は、回収時にロープが引っかかる場合があります。

ロープが引っかかりそうな時や、複数から支点を取る場合などは、スリング(短いロープを輪にしたもの)を活用します。

スリング活用のイメージ

まとめ

渡渉方法の基本的なことについて説明しましたが、この記事で説明したものは渡渉技術のほんの一部です。

特にロープの使用方法については、これ以外に様々な方法があります。

増水時の渡渉では、図1のロープの張り方と思われる方法で起きた溺死事故が複数あります。

渡渉はその時々の状況に応じて臨機応変に対応し、危険を感じたら中止するなどの見極めが肝心です。

参考文献:若林岩雄著 ヤマケイ登山学校 沢登り 山と渓谷社

.png)