登山用ヘルメットの選び方~工事用ヘルメットでもいいの?

岩登り、沢登りを除き、登山にヘルメットをかぶる人はほとんどいません。

暑苦しいとか、誰もかぶってないからだと思いますが、普通に考えれば、転倒、滑落、落下物などの危険性がある場面で、ヘルメットを着用するのは一般的な常識と言うか、かぶらなければならない場合が多いと思います。

今回は、登山に使用できるヘルメットについて考えていきます。

ヘルメットの必要性。大切な頭部の保護

沢登りやクライミングに限らず、登山では常に、滑落、転落、転倒、落石の危険があります。

なので、登山者は全員ヘルメットを着用すべきなのですが、ヘルメットは快適性を損なうので、一般の登山ではほとんどかぶる人はいません。

しかし、ヘルメットをかぶっていれば怪我をせずに済んだかもしれない遭難事故は多いようです。

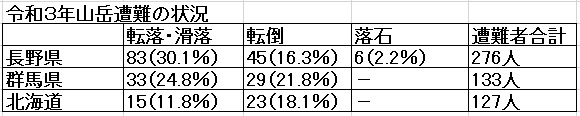

令和3年の山岳遭難統計を見てみます。

遭難件数が比較的多い、長野、群馬、北海道の遭難状況について抽出しました。

滑落、転落、転倒、落石に絞って数字を出してみましたが、3県ともに遭難者に占めるこれらの事故の割合は少なくなく、3県全体での滑落、転落、転倒、落石による遭難者の割合は、43.7%(536名中234名)となっています。

滑落、転落、転倒した場合、致命傷になるのは頭部への外傷です。

頭を保護していれば、軽傷や、命が助かるケースは多いと言えます。

登山用ヘルメットと工事用ヘルメットの安全基準

登山用ヘルメット

ヘルメットには安全基準があります。

登山用ヘルメットの安全基準にはヨーロッパの「EN12492」と、国際山岳連盟の「UIAA106」があります。

EN規格に合格したヘルメットには「CE」マーク、UIAA規格に合格したヘルメットには「UIAA」マークが付いています。

登山用ヘルメットとして販売されているものには、通常これらのマークが貼ってあります。

マークがなければ、一定の安全基準を満たしていない可能性があります。

ENよりUIAAの方が基準が厳しくなっていますが、有名メーカーで販売されている登山用ヘルメットのほどんどは、EN、UIAAの両方の基準に合格しているものが多いようです。

工事用ヘルメット

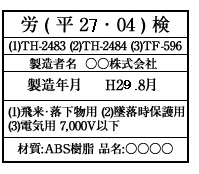

工事用(作業用)ヘルメットにも厚労省の安全基準があり、この基準に合格したものにはヘルメットの内側に「労・検」ラベルが付いています。

厚労省規格のヘルメットには、ラベルに書いてあるように、「飛来・落下物用」「墜落時保護用」「電気用」の3種類がありますが、登山用に使用するとすれば、「飛来・落下物用」と「墜落時保護用」の2つが記載されていることを確認して下さい。

「飛来・落下物用」と「墜落時保護用」が表示してあるヘルメットは、あご紐の強度以外はEN規格の登山用ヘルメットとほぼ同等の試験をクリアしています。

EN12492、UIAA106、厚労省基準を比較

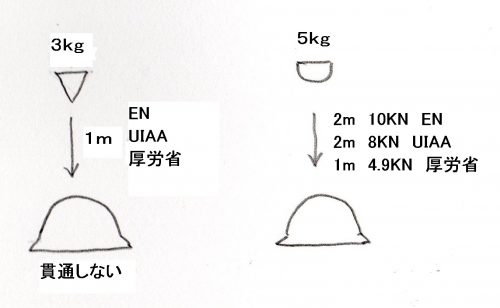

具体的にどんな試験をしているのか、確認してみます。

・EN12492規格

- 5kgの半球形の物体を2mの高さからヘルメットの頭頂部に落下させた時の衝撃が10KN以下

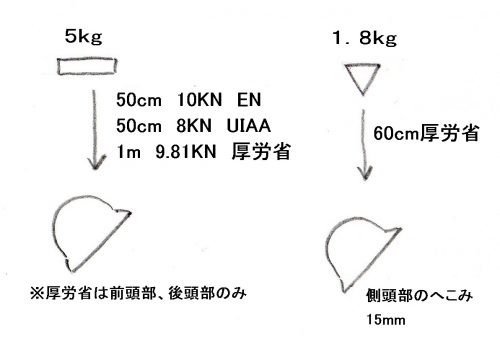

- 5kgの平面形の物体を50cmの高さからヘルメットの両側頭部、前頭部、後頭部へ落下させた時の衝撃が10KN以下

- 3kgの円錐形の物体を1mの高さからヘルメットの頭頂部へ落下させ、貫通しない。

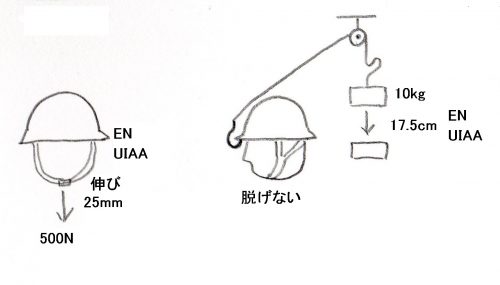

- あご紐に500Nの荷重をかけて、あご紐の伸びが25mm以下

- 人形にヘルメットをかぶせ、ヘルメットの縁にワイヤーをかけ、ワイヤーを天井の滑車に通して末端に10kgのおもりをつける。おもりを持ち上げ17.5cm落下させてもヘルメットが外れない。

・UIAA106規格

- 5kgの半球形の物体を2mの高さからヘルメットの頭頂部に落下させた時の衝撃が8KN以下

- 5kgの平面形の物体を50cmの高さからヘルメットの両側頭部、前頭部、後頭部へ落下させた時の衝撃が8KN以下

- 3kgの円錐形の物体を1mの高さからヘルメットの頭頂部へ落下させ、貫通しない。

- あご紐に500Nの荷重をかけて、あご紐の伸びが25mm以下

- 人形にヘルメットをかぶせ、ヘルメットの縁にフック付きのワイヤーをかけ、ワイヤーを天井の滑車に通して末端に10kgのおもりをつける。おもりを持ち上げ17.5cm落下させてもヘルメットが外れない。

・厚労省規格(「飛来・落下物用」「墜落時保護用」)

- 5kgの半球形の物体を1mの高さからヘルメットの頭頂部に落下させた時の衝撃が4.9KN以下

- 5kgの平面形の物体を1mの高さからヘルメットの前頭部、後頭部へ落下させた時の衝撃が9.81KN以下

- 3kgの円錐形の物体を1mの高さからヘルメットの頭頂部へ落下させ、貫通しない。

- 1.8kgの円錐形の物体を60cmの高さからヘルメットの両側頭部、前頭部、後頭部へ落下させた時にヘルメットの内側にできる円錐のへこみが15mm以下

- あご紐に関する試験なし。

図で簡単に説明すると、下のようなイメージになります。

ENとUIAAを比較すると、同じ試験を行っていて、UIAAの方がクリアの基準がやや厳しいことがわかります。

ENと厚労省規格との比較では、ぱっと見ではわかりづらいのでひとつずつ比較してみます。

まず、3kgの円錐形を1mから頭頂部に落とす試験は同じ条件と言えそうです。(使用する落下物のとんがり具合は違うかも知れません)

5kgの平面形をヘルメットの側面に落とす試験では、ENでは前頭部、後頭部、両側頭部で行っていますが、厚労省では前頭部と後頭部でしか行っていません。

なので、両側頭部は比較できませんが、前頭部と後頭部の比較ができます。

ENは5kgの平面形の物体を50cmから落として10KN以下、厚労省は同じ5kgの平面形の物体を倍の1mから落として9.81KN以下です。

落下した時のエネルギーは質量が同じだった場合、落下する高さに比例して大きくなります。

ですので、厚労省のほうが前頭部と後頭部の強度は約2倍であると言えます。

ENでは同じ条件で両側頭部でも検査していますが、厚労省では行っていません。そのかわり、厚労省では両側頭部に1.8kgの円錐形の物体を60cmの高さから落としてへこみが15mm以下という試験をクリアしています。試験方法が違いすぎるので、両側頭部への衝撃については残念ながら比較はできません。

5kgの半球形の物体をヘルメットの頭頂部に落とす試験では、ENは2mで落下させて10KN以下、厚労省は1mで落下させて4.9KN以下です。

落下のエネルギーは高さに比例しますので、この試験ではENも厚労省もほぼ同等だと言えます。

あご紐の強度に関しては、厚労省では試験を実施していないので比較はできません。

厚労省とUIAAの比較では、頭頂部の強度はUIAAの方が勝っていると言えますが、前頭部と後頭部の強度は厚労省の方が勝っていると言えます。

登山用ヘルメットの種類と選び方

最近の登山用ヘルメットは、種類が多く、メーカーなどによって、カテゴリー分けが統一されているわけではありませんが、基本的には2つのタイプに大きく分けることができます。

一つは、ヘルメットのシェル(外殻、アウターシェル)に、硬くて丈夫なABS樹脂などを使用し、ライナー(内部の緩衝材、インナーシェル)に発泡スチロール(=EPS、発泡ポリスチレン)や、発泡ポリプロピレン(=EPP、発泡スチロールよりやや丈夫な発泡素材)などを組み合わせて作られた「ハードシェルタイプ」、もう一つは、シェルに薄いポリカ―ボネート、ライナーに比較的厚めのEPSやEPPなどを使用し、シャルとライナーを一体成形して作られた「インモールドタイプ」に分かれます。

このほかに、最近では、シャルにポリカ―ボネードなどの固い素材と、EPPなどの発泡素材の両方を使用したモデルも登場し、このようなヘルメットを「ハイブリッド」と呼ぶ場合もあるようですが、カテゴリー分けは明確ではなく、特徴的にはインモールドタイプに近いタイプと言えます。

それぞれの特徴ですが、ハードシェルタイプは、一般的な工事用のヘルメットのように、丈夫なシェルで衝撃から頭部を守る構造になっており、インモールドタイプに比べると、丈夫で、重量は300g前後とやや重たく、価格は安い傾向があります。

インモールドタイプは、薄いシェルと厚い発泡スチロールなどの緩衝材で衝撃を吸収して頭部を守る構造になっており、ハードシェルタイプに比べると、衝撃で破損しやすく、重量は200g前後と、とにかく軽く、価格は高めの傾向があります。

ヘルメット選びで一番大切なのは、頭へのフィット感です。

頭にフィットしない、違和感のあるものは、長時間かぶっていると頭痛がしてきて非常に不快です。

登山用ヘルメットは外国製品が多いのですが、外国製のヘルメットは、フィットしづらい場合もあり、タイプやグレードよりも、まずは、かぶってみて、しっくりくるものを選ばなければなりません。

頭にフィットするものがあれば、あとは、重量や通気性、価格、デザインなど、自分の登山スタイルに合ったものを選びます。

ちなみに、工事用ヘルメットは、ABS樹脂やFRP(繊維強化プラスチック)などのハードシェルタイプが一般的で、日本人の頭にフィットしない製品はほぼないと言っても良いでしょう。

耐用年数は、登山用ヘルメットも、工事用ヘルメットもほぼ同じで、概ね3~5年前程度、重量は工事用の方が、登山用よりも重たいものが多いですが、軽いものは登山用ハードシェルタイプとほぼかわりません。(370gくらい)

工事用ヘルメットは登山用ヘルメットに比べ、やや大きさがあります。

雨天時に大きめのヘルメットをかぶった状態でカッパのフードをかぶると、フードのゴムがうまく絞れなくて、雨が襟に侵入してきたり、首が動きづらくなることがあります。

このような場合は、フードを先にかぶってからヘルメットをかぶるとフィットしやすくなります。ただし、あご紐はきちんと調整しないと、はずれやすいので注意が必要です。

以下に、登山用ヘルメットと、工事用ヘルメットの代表的な商品について紹介します。

マムート スカイウオーカー3(ハードシェルタイプ)

- 材質 シェル:ABS樹脂 ライナー:EPP,EPS

- 重量 330g

- サイズ範囲 53cm-61cm

- 価格 8800円程度

- 原産国 スイス

- 備考 EN認証品

アマゾン マムート スカイウォーカー3.0ヘルメット

楽天 マムート スカイウォーカー3.0ヘルメット

グリベル サラマンダー2(ハードシェルタイプ)

- 材質 シェル:ABS樹脂 ライナー:EPS

- 重量 360g

- サイズ範囲 54cm-61cm

- 価格 11000円程度

- 原産国 イタリア

- 備考 EN、UIAA認証品。日本人の頭の形に合わせたジャパンフィット規格

アマゾン Grivel(グリベル) Salamander 2.0

楽天 Grivel(グリベル) Salamander 2.0

ブラックダイヤモンド ハーフドーム(ハードシェルタイプ)

- 材質 シェル:ABS樹脂 ライナー:EPS

- 重量 S/M330g M/L350g

- サイズ範囲 S/M50cm-58cm M/L56cm-63cm

- 価格 9000円程度

- 原産国 アメリカ

- 備考 EN、UIAA認証品。北海道警察山岳救助隊採用品

アマゾン BlackDiamond(ブラックダイヤモンド) ハーフドーム

楽天 BlackDiamond(ブラックダイヤモンド) ハーフドーム

グリベル ステルス(インモールドタイプ)

- 材質 シェル:ポリカーボネート ライナー:EPS

- 重量 200g

- サイズ範囲 55cm-61cm

- 価格 17000円程度

- 原産国 イタリア

- 備考 EN、UIAA認証品。日本人の頭の形に合わせたジャパンフィット規格

アマゾン GRIVEL STEALTH WHITE グリベルステルスホワイト

楽天 GRIVEL STEALTH WHITE グリベルステルスホワイト

ペツル メテオ(インモールドタイプ)

- 材質 シェル:ポリカーボネート ライナー:EPS

- 重量 S/M225g M/L240g

- サイズ範囲 S/M48cm-58cm M/L53cm-61cm

- 価格 15000円程度

- 原産国 フランス

- 備考 EN、UIAA認証品。イッテQのイモトさんがスイスのブライトホルンで着用したモデル。

ペツル シロッコ(シェルにポリカーボネートと発泡素材を使用したタイプ)

- 材質 シェル:EPP,ポリカーボネート ライナー:EPS

- 重量 S/M160g M/L170g

- サイズ範囲 S/M48cm-58cm M/L53cm-61cm

- 価格 19000円程度

- 原産国 フランス

- 備考 EN、UIAA認証品。北海道分水嶺大縦走の野村良太氏がヒマラヤで着用したモデル

タニザワ ST♯148-EZ(工事用ヘルメット 飛来・落下物/墜落/電気用)

- 材質 シェル:ABS樹脂 ライナー:EPS

- 重量 365g

- サイズ範囲 53cm-62cm

- 価格 2000円程度

- 原産国 日本

- 備考 厚労省規格国家検定合格品

アマゾン タニザワ ST#148-EZ(飛来・落下/墜落/電気)

楽天 タニザワ ST#148-EZ(飛来・落下/墜落/電気)

汗とりキャップが必要です。

ヘルメットは帽子と違い、汗を吸いませんから、汗がどんどん顔に流れて、目が痛くなります。

そのため、ヘルメット用の汗とりグッズが必要になりますが、薄手の汗とり帽は、ヘルメットとのフィット感を損なわないのでおすすめです。

アマゾン スタビリスト インナーキャップ フリーサイズ2枚 抗菌

楽天 スタビリスト インナーキャップ フリーサイズ2枚 抗菌

まとめ~クライミング以外の登山では安い工事用ヘルメットでも十分です

両側頭部とあご紐の強度は比較できませんでしたが、工事用ヘルメットでも、登山用に引けをとらない強度があることがわかりました。

上方からの落下物については、工事用ヘルメットでも十分いけます。

滑落、転落した場合は、頭頂部よりも、ヘルメット側面の強度が問題になります。

側面の強度についても、前頭部、後頭部については工事用でも十分な強度があり、両側頭部は比較はできませんでしたが、それなりの試験をクリアしています。

問題があるとすれば、長い距離を滑落や転落などした場合、あご紐の強度が弱いと、途中でヘルメットが脱げてしまう心配があるのではないかと思います。

そういう意味で、ENやUIAAではあご紐の強度試験も実施しているのでしょう。

一方で、厚労省規格の「飛来・落下物用」「墜落時保護用」ヘルメットは、あご紐の試験はしていませんが、山で作業を行う、営林署や林業関係の方は厚労省規格のヘルメットを着用していますので、滑落や転落時に簡単に脱げてしまうということは考えにくいでしょう。

まとめると、クライミングやバリエーションルートを行く人には、ヘルメットの重さやフィット感などの問題がありますので、登山用のEN12492規格かUIAA106規格のヘルメットが適していると思います。

それ以外の登山で、滑落・転倒・落石などが心配な場合は、工事用ヘルメットは安くて(登山用は6000円以上しますが、工事用は2000円くらいからあります)、強度も十分なのでおすすめです。

登山用ヘルメットに比べると、ファッション性はありませんが、工事用でもいろいろなデザインやカラーもあります。

筆者は作業服店で買った工事用ヘルメットを登山用にかぶっていますが、意外と快適です。

.png)

- 登山装備関連記事

- 登山靴の種類

- 登山靴の選び方のまとめ(前編)

- 登山靴の選び方のまとめ(後編)

- ザック選びの基本1~キスリングからアタックザックへ

- ザック選びの基本2~ザックの種類と選び方

- 登山の服装選びの基本1 登山の服装選びの基本2

- 登山用レインウエア(カッパ)の選び方~透湿性だけで選ぶと失敗する

- ゲイターの選び方。ショートスパッツ、ロングスパッツ