最新ヒグマ対策のまとめ~正しい対処法が身を守る

ヒグマ対策としては、まずはヒグマに遭わないよう山中では常にヒグマに対するアンテナを張っているのが一番です。

ヒグマの聴覚、嗅覚は非常に鋭敏です。熊鈴やホイッスル、声などであらかじめ、人間の存在を知らせることが有効です。

それでも、バッタリ出遭うこともあります。

出遭ってしまった時は、ヒグマとの距離やヒグマの行動をよく観察しながら、あわてずに状況に応じた適切な行動します。

昭和45年(1970年)以降、登山者がヒグマに襲われ死亡した例はありません。

極度に恐れる必要はありませんが、対処法を学んでイメージトレーニングしておくことが大切です。

今回は、ヒグマに出遭わない方法と、出遭ってしまった時の対処法について説明します。

まずはヒグマに出遭わないようにする~ヒグマが残したサインを見逃すな

ヒグマの対処を考えるときに、まずは、熊鈴やホイッスルなどで人の存在を熊にアピールするとともに、不用意にヒグマが出没しやすい場所に接近したり、出没しやすい時間帯に行動しないようにすることが大切です。

アマゾン 東京ベル BEAR BELL 森の鈴ゴールド TB-K1 消音機能付

楽天 東京ベル BEAR BELL 森の鈴ゴールド TB-K1 消音機能付

アマゾン molten(モルテン) PEホイッスル RA0050

楽天 molten(モルテン) PEホイッスル RA0050

とはいっても、北海道の山の多くはヒグマの生息域なので、ヒグマとの遭遇はある程度覚悟しなくてはいけません。

生息域だから仕方ないと諦めて、無警戒にただ歩くのではなく、五感を使ってヒグマの存在を気にしていれば、ヒグマが残したサインを見つけられる場合があります。

そのサインが新しければ新しいほど、ヒグマとの距離が近いと言えますので、ヒグマとの遭遇を意識して、慎重に行動する必要があります。

我々が気づくことができる、ヒグマのサインとしては、

- 1 新しいヒグマの糞

- 2 新しいヒグマの足跡

- 3 木の幹へのマーキング痕(背こすり、爪あと)

- 4 けもの臭

- 5 ヒグマがヤブを歩く音

- 6 子グマの存在

- 7 ヒグマが食べ残したシカの死骸

などがあります。

これらに気づいたら、ヒグマが立ち去ったあとか、あるいは付近で息を潜めて人間が通過するのを待っている可能性があります。

1~5の場合は、人間の存在に気づいていて、人が通過するのを待っている場合と、人間の存在に気づいていない場合があります。

声やホイッスルなどで音を出して、様子を見ながら、ヒグマと鉢合わせしないよう慎重に通過します。

糞は真新しい場合は近くにヒグマがいる可能性があるので警戒が必要です。

真新しい糞は表面がつやつやして柔らかく、時間が経過しているものは表面が乾燥しています。

真新しいヒグマの糞。つやがあり柔らかい。

数日経過したヒグマの糞。表面は乾いている。

足跡はヒグマの警戒心が強いためか、めったに見ることはありません。

もし、鮮明なヒグマの足跡を見たらヒグマが通過した直後の可能性があるので警戒が必要です。

新しいヒグマの足跡。

マーキングは主にトドマツの幹に爪痕を残したり、背こすりをします。

背こすりした場合は、木の皮が剥げていたり、幹の表面にクマの毛が残っている場合があります。

マーキングは、クマの体長以下の場所にあります。

これらは、ヒグマがこの森には自分がいるのだというアピールをしている証拠です。用心しましょう。

トドマツに残されたヒグマのマーキング(爪痕)

エゾマツに残された背こすり跡。体毛が付着している。

登山中に「けもの臭」がすることがあります。

けもの臭は、シカやタヌキ、キツネなどの場合もあるようですが、ヒグマのものかも知れません。

けもの臭がしたら、風上にヒグマがいないとは言いきれません。一旦立ち止り、周囲の音などをよく観察します。

ヒグマの足音は、人がヤブを漕ぐような、「バサァ、バサァ、バサァ」という感じの音がします。

シカはほとんどの場合、ぴょんぴょん跳ねながら移動しますので、「バサッ!、バサッ!、バサッ!」とジャンプするような音がしますのでわかります。

近くで足音を聞いたら、遭遇の危険があります。足音が近づくようなら、人間に気づいていない可能性があるので、音を出して存在を知らせ、万一の遭遇に備えます。

特に、子グマを見た、子グマの声を聞いた(子犬のようにピーピーと鼻を鳴らします)と、食べ残したシカの死骸がある(半分土に埋まっていることがあります)場合はただちに、その場から離れます。

子グマの近くには見えなくても母グマが必ずいます。母グマは子グマを守るために人間を排除しようとしますので、とても危険です。

また、ヒグマは自分の所有物に対して執着心が大変強いので、ヒグマの食べ残しの近くにいると襲われる可能性があります。

ヒグマと遭遇!絶対にあわてるな~正しい対処法が身を守る

ヒグマと遭遇した場合の具体的対処法は、研究者やアイヌ民族、狩猟者の文献などを見ると、細かいところで違いはありますが、大筋では、みな同じことを言っています。

ヒグマが悠々と歩くベアーマウンテン山林内

ここでは、ヒグマを自然に近い形で飼育しているサホロリゾート「ベアーマウンテン」の展示室で説明しているヒグマの対処法をベースに、ほかの文献と比較しながら正しい対処法を探っていきます。

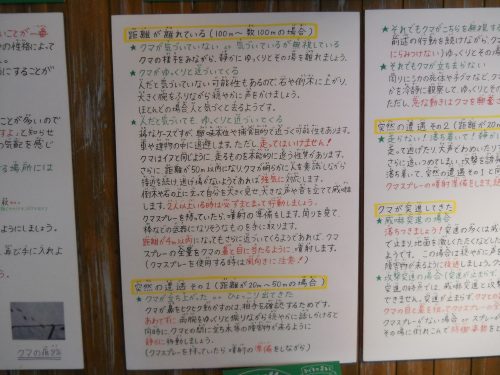

ベアーマウンテン展示室による対処法の要点

ベアーマウンテン展示室の説明

・クマが100m以上離れている時

クマが気づいていない、または気づいているが人を無視している場合は、クマの様子を見ながら静かにゆっくり離れる。

クマが近づいてくる場合は、人間に気づいていない場合があるので、岩など高いところに登り、手を振って穏やかに声をかけ、存在を知らせる。

ほとんどのクマはこの段階で人がいると気づくと逃げてしまう。

稀に人間とわかっていても近づく場合は、興味本位や捕食目的の可能性があるので、退避する。

この時、絶対に走ってはいけない。クマは走るものを本能的に追う習性がある。

さらに距離が50m以内に近づき、逃げ場がないようなら、強気に対応する。

岩などに上がり、自分を大きく見せ、大声や音で威嚇する。

2人以上いる場合はまとまって行動する。

熊よけスプレーの準備や、武器があれば用意する。

距離が4mに近づいたら、風向きに注意して、熊よけスプレー全量をクマの鼻と目に噴射する。

・突然の遭遇1(距離が20m~50mの場合)

クマが、ひょっこり出てきた、または立ちあがった時は、あわてず、手をゆっくり振りながら話しかけ、クマとの間に立ち木などの障害物がくるよう、静かに移動する。

熊よけスプレーの準備をする。(クマが鼻をヒクヒクするのは相手を確認するためである。)

クマが人間を無視している時は、クマから目を離さず、ゆっくりその場を離れる。(クマをにらみつけない)

それでも、クマが立ち去らない場合は、付近に小グマの存在やシカの死体などがあって、立ち去れない理由があるのか冷静に観察し、ゆっくりとその場を離れる。この時、急な動きをするとクマを興奮させるので避ける。

・突然の遭遇2(距離が20m以下の場合)

走ったり、大声でわめくとクマがびっくりして攻撃を誘発する可能性があるので、突然の遭遇1と同じ行動をとる。

・クマが突進してきた時

威嚇突進(ブラフチャージ)の場合がほとんどで、突進しても途中で止まったり、地面を激しく叩いたりしたあと後退することが多い。

穏やかに話しかけ、クマとの間に障害物がくるようにし、後退する。熊よけスプレーの準備をする。

突進の時点で威嚇行動か、攻撃行動か判断できないので、突進が3~4mに迫ったらクマの鼻と目を狙って、熊よけスプレー全量を噴射する。

熊よけスプレーがない、噴射しても効かなかった場合は、うつ伏せに倒れ込み、両手で頭部をガードし防御姿勢をとる。

出典:サホロリゾートベアーマウンテン展示室

ベアーマウンテンで説明している対処法を簡単にまとめると、クマと遭遇したときは、冷静を保ち、走ったり、急な動きをしたりして、クマを興奮させない、クマから目を離さずゆっくり距離をとる、立ち木など障害物があれば回り込む、人に気づいていない場合は声をかけるなど存在を知らせる、興味本位や捕食目的で接近する個体には威嚇など強気で対応する、熊よけスプレーの有効射程内(説明では3~4m程度ですが、スプレーの噴射能力や風などの条件によって有効射程は変化する)に入ったら顔面に向け全量噴射する、熊よけスプレーが効かない、武器がない場合は防御姿勢をとる、ということが要点になります。

また、ヒグマと遭遇した場合、100%安全な対処法はなく、遭遇しないことが一番大切だとしています。

ヒグマに関するほかの文献・記事では、こう書いてある

ベアーマウンテンで説明しているヒグマ対処法は、非常にわかりやすく、ヒグマに関する複数の文献と比較しても、妥当な方法と言えます。

では、ほかの文献や記事ではヒグマの対処法について、どのように書かれているのか、抜粋しながら比較していきます。

以下は、「よいクマわるいクマ」(萱野茂・前田菜穂子著 北海道新聞社)、「ヒグマそこが知りたい」(木村盛武著 共同文化社)、「ヒグマ」(門崎允昭・犬飼哲夫著 北海道新聞社)、「熊のことは、熊に訊け。」(岩井基樹著 つり人社)、「クマにあったらどうするか」(姉崎等著 木楽社)、米国 BE BEAR AWERE CAMPAIGN HP

の各文献・記事を参考にしました。

データで見る事件を起こすヒグマの特徴

「ヒグマ」(門崎允昭・犬飼哲夫著 北海道新聞社)には、昭和45年(1970年)から平成12年(2000年)までのヒグマによる人身事故の詳しい統計が出ています。

上記の30年間で、ヒグマによる死傷事故は全部で51件(55名)起きており、死亡者は17名、負傷者は38名です。

被害者の態様別に分けると、

- 狩猟中 20件(20名)

- 山林作業中15件(15名)

- 山菜取り 11件(13名)

- 釣り 2件( 2名)

- 登山中 1件( 3名)

- その他 2件( 2名)

となっています。

事故を起こした加害グマは全部で47頭(複数の事故を起こしている個体が4頭いる)で、これを成獣、若グマの別に分けると、

- 成獣 26頭

- 若グマ20頭

- 不明 1頭

で、成獣の割合が多い結果になっています。

人身事故を起こすのは、やんちゃな2~3歳のいわゆる「若グマ」が多いと言われていますので、成獣の割合が多いのは意外です。

そこで、被害者の態様を「狩猟中」と「狩猟中以外」に分けてみると、興味深い結果が出てきました。

狩猟中の加害グマ

- 成獣 17頭

- 若グマ 2頭

- 不明 1頭

狩猟中以外の加害グマ

- 成獣 9頭

- 若グマ18頭

狩猟中の事故は成獣が多く、狩猟中以外は若グマが多いという結果が出ました。

これは、狩猟者が若グマよりも大きな成獣を追い回し、撃ち損じた結果、反撃を受けて死傷したと思われます。

狩猟中以外の被害では、若グマとの予期しない遭遇で死傷したと考えられます。

さらに、狩猟中以外の加害グマの成獣が9頭となっていますが、これはすべて雌グマで、内8頭が「母グマ」です。

これは、一般に子連れの母グマと若グマは危ない、大きな雄グマはめったに人を襲わないと言われていることの裏付けとなっています。

狩猟中以外の加害グマの事故で、被害者の死亡と負傷とに分けてみました。

狩猟中以外の加害グマで被害者の死亡、負傷の別

- 成獣(雌)死亡3名、負傷6名

- 若グマ 死亡6名、負傷12名

母グマも若グマも襲われた場合の死亡率は、約30%という結果になっています。

防御姿勢(うつ伏せ防御)について

うつ伏せ防御については、古くから「死んだふり」で助かったとする言い伝えや、腰を抜かした、地面に伏せて無抵抗を徹底したなど、死亡をまぬがれた複数の事例があるとされています。

武器も、熊よけスプレーもなく、クマに飛び付かれた場合に生還する方法として、うつ伏せ防御は一定の効果があります。

「よいクマわるいクマ」でも、逃げ切れず反撃の手段がない場合はうつ伏せ防御をすると紹介されています。

「熊のことは、熊に訊け。」では、合理的な死んだふりは、最後の戦略と紹介されています。

「クマにあったらどうするか」では、うつ伏せ防御ではありませんが、腰を抜かして抵抗しない、クマが立ち去るまで動かないとあります。

「ヒグマそこが知りたい」では、クマが立ちあがった姿勢から前足で殴打する腕力は強大で、人がうつ伏せでいれば、クマは四つん這いなので、一撃での即死はまぬがれるとあります。

一方で「ヒグマ」では死んだふりは、食害や戯れ目的のクマには通用しない、襲って攻撃を始めたあとの死んだふりは自殺行為、死んだふりをして襲ってこないようなクマは遭遇時に冷静に対処できる、としています。

各著書に共通するのは、クマが攻撃的ではない場合に、不必要に興奮させなければ、合理的な死んだふり(うつ伏せ防御など)は一定の効果があると読み取れます。

うつ伏せ防御をする場合は、致命傷となる頭部や内蔵を守るために、ザックを背負ったまま、両手で頭をガードし、クマを無用に興奮させないよう無抵抗を徹底します。

背部や臀部、手足を負傷したとしても命は助かる可能性があります。

注意点としては、クマは一旦立ち去っても再びもどってくる場合がありますので、完全に立ち去るまで急な動きをしないということです。

せっかく立ち去ったのに、動いたせいでクマが再びもどってきた事例もあります。

武器(ナタなど)による応戦について

ベアーマウンテンではナタによる反撃について具体的に触れていませんが、ナタによる反撃については、各著書ともに襲われた場合の最後の手段として有効であるとしています。

「ヒグマ」では、昭和45年(1970年)~平成11年(1999年)に起きた、狩猟中以外のヒグマ事故31件について、武器を携帯していた例と、していなかった例に分けて紹介されています。

それによれば、31件中、ナタなどの武器を携帯していた例は12件で、うち死亡は2件、武器不携帯は19件で、うち死亡は8件です。

すなわち、武器を携帯している時の死亡率は16.6%、武器不携帯の時の死亡率は42.1%であり、ナタなどを使用して反撃した方が生還率が高いことがわかります。

また、生還した21件の具体例では、

- ナタで叩く 3件

- 手斧で叩く 1件

- 包丁で叩く 1件

- 手鎌で叩く 1件

- 剪定ノコで刺す 1件

- スコップで叩く 1件

- 棒きれで叩く 1件

- 石で叩く 1件

- クマの口に手を入れる 1件

- 大声を出してもがいて蹴る3件

- 他人が大声や笛でおどす 5件

- 不詳 2件

となっていて、生還者は武器の有無にかかわらず、不詳の2件を除き、全員何らかの抵抗をして助かっています。

武器を携帯していても死亡した例はあるものの、データからは武器などによる反撃の有効性がわかります。

なお、反撃に適したナタや使用の仕方について、「ヒグマ」では、「刃渡り20~23cmで細身の物が良いが、振り回してみて疲れない重さ、大きさのものが良く、柄が長すぎるとクマに抱きつかれた時に反撃しにくい」としています。

「ヒグマそこが知りたい」では、「刃渡りは少なくとも22cmはなければ、軽すぎて効果が薄い」としており、反撃の仕方について「クマの鼻から鼻すじにかけて、ナタの刃ではなく、背の方で打ち付ける。刃の面では刃滑りを起こす恐れがある(自分がケガをしてしまう恐れがある)」としています。

アマゾン 本場土佐 火造り鉈 最高級 腰ナタ両刃 白紙鋼 210mm

楽天 本場土佐 火造り鉈 最高級 腰ナタ両刃 白紙鋼 210mm

熊よけスプレーの効果について

「よいクマわるいクマ」「熊のことは、熊に訊け。」「ヒグマ」では、熊よけスプレーの効果について説明しています。

「よいクマわるいクマ」では、熊よけスプレーは、アメリカの研究者たちが開発した忌避効果が高いスプレーで、米国国立公園のパークレンジャーなどが熊対策として使用していることや、日本のクマに対しては、登別クマ牧場での実験で、ヒグマに対して忌避効果が確認されたこと、日本ツキノワグマ研究所の所長が、野生のツキノワグマに熊よけスプレーを使用して効果があったことなどが紹介されています。

「熊のことは、熊に訊け。」ではヒグマ研究者である著者が、今までに野生のヒグマ(若グマ)30頭に熊よけスプレー(カウンターアソールト)を使用し、すべてに忌避効果があったことが紹介されています。

一方で著書「ヒグマ」では、熊よけスプレーは噴射距離が3、4m程度なので、野生のヒグマに対する効果は期待できないとしています。

「よいクマわるいクマ」によれば、熊よけスプレーは1986年に著者がはじめて日本で紹介し、輸入した研究者が使い始めたとしています。

熊よけスプレーは効果が期待できないとしている、著書「ヒグマ」が発行されたのは、2000年です。

その当時は熊よけスプレーに対する最新の情報が乏しかったのではないかと推測します。

熊よけスプレーの噴射距離については、最大噴射距離がメーカー測定値10m前後のものが多く、現在販売されているものの中で、最も噴射距離が長い「カウンターアソールトストロンガー」では12.2mとなっています。

なお、メーカー測定値は室内でテストした最大値である場合がほとんどですので、風の影響などを受けると、噴射距離は測定値の半分、又はそれ以下になる場合があります。

(熊よけスプレーについて詳しくは「失敗しないクマよけスプレーの選び方!」を読んでみて下さい。)

左:CA230、右CA290(ストロンガー)

アマゾン 熊撃退スプレー カウンターアソールトCA230 ホルスター付

アマゾン 熊撃退スプレー カウンターアソールト・ストロンガーCA290 ホルスター付

アマゾン 熊撃退スプレー カウンターアソールトCA230単品

アマゾン 熊撃退スプレー カウンターアソールト・ストロンガーCA290単品

熊よけスプレーの使用法について

熊よけスプレーは、クマにスプレーが確実に届く範囲(条件にもよるが一般的には4m前後とされる)に近づいたら、クマの顔面に向けて噴射するというのが一般的です。

ベアーマウンテン展示室の説明では、一気に全量噴射する方法が紹介されていますが、「熊のことは熊に訊け。」では、ゆっくりと接近するクマに対して「二段吹き」と呼ばれる方法が紹介されています。

二段吹きとは、クマが5~7m(風によって条件は変わる)に接近した時に、クマに向けてほんの一瞬、威嚇のための噴射を行います。

これで警戒心を持って、接近をやめる熊が少なくないとされていますが、それでも近づく場合には、3mの距離で攻撃のための噴射を行うというものです。

また、アメリカ全土で熊による人身事故事故防止の啓蒙活動を展開している、非営利団体 BE BEAR AWERE CAMPAIGN(ビーベアーアウェアーキャンペーン)では、クマが突進して来る場合は、クマは2秒程度で人に達してしまうので、確実にスプレーの届く範囲に入ってからスプレーを開始するのではなく、突進するクマが9~18m以内に入ったら、人とクマの中間付近にスプレーを噴射し、スプレーの霧のバリアを作ると説明しています。

現在のところ、日本においては、クマが突進する場合でも、射程距離に入ってから噴射するという説が一般的ですが、熊よけスプレーの使用法については、このように様々な考え方が存在しています。(熊よけスプレーの具体的な使用方法について詳しくは、「考察~熊よけスプレーの実戦的な使用法とは?」を読んでみて下さい。)

大きなものを広げることについて

「よいクマわるいクマ」では、テントやコウモリ傘など、大きなものを広げると、クマが驚いて逃げる場合があると説明しています。

また、2人以上いれば手をつないでクマに正対し、表面積を大きく見せると、クマが自分より大きいと勘違いし、立ち去る場合があるとされています。

「ヒグマそこが知りたい」では、傘を広げるとクマが逃げたという事例が書かれています。

いずれも、表面積を大きく見せるということがポイントのようです。

高い所に登ること、クマとの間に障害物をはさむことについて

「よいクマわるいクマ」ではクマは自分より高い場所は攻撃しにくくなるのでクマが警戒すること、クマとの間に岩や立ち木などの障害物をはさむことが有効であるとしています。

「ヒグマそこが知りたい」では、クマはとっさの小回りが下手なので、巨木の陰は有効であること、大きなクマほど木登りが苦手なので、場合によっては木に登ることが有効であるとしています。

「よいクマわるいクマ」ではクマは木登り上手なので、引きずり降ろされるから、木に登ってはいけないと書かれています。

クマに追われた場合、クマとの間に障害物をはさむことは、有効であることがわかりますが、若グマに追われた場合、木に登ることは避けた方が良いと言えます。

大きな音を出すことについて

「よいクマわるいクマ」では、クマが50m以上離れている時は、大声を出したりして刺激しない、また、クマが30~10mの距離から接近してきた場合、大きな声を出したり、笛を吹いたり、爆竹を鳴らすなど、大きな音を出すことが有効であると書いてあります。

これは、具体的な距離は違うものの、遠くのクマは刺激しない、ある程度接近してきたら音などで威嚇するという点では、ベアーマウンテンによる対処法と酷似しています。

「ヒグマ」では、クマに声をかけながら退去しても、さらに接近してきた場合、爆竹を鳴らすのも有効であると書かれています。

「ヒグマそこが知りたい」では、バッタリ出遭った場合は大声で威嚇したり悲鳴を上げてはいけないとしています。

これも、20m以下で突然クマと遭遇した場合、大声でわめくと、クマの攻撃を誘発する場合があるとする、ベアーマウンテンの説明と同じ趣旨と思われます。

このように、大きな音で威嚇することの良し悪しは、クマとの距離がある場合、クマが徐々に接近してくる場合、バッタリ遭遇の場合とで使い分ける必要があると思われます。

なお、昭和45年(1970年)に起きた、福岡大カムエク事件(3名死亡)では、ラジオの音量を上げたり、鍋を打ち鳴らしたりしていますが、効果はなかったとしています。

大雪山写真ミュージアム館長で山岳写真家市根井孝悦氏の連載記事にも、テントから30~40mの距離にいた、ヒグマに対してラジオの音量を上げ、コッヘルを打ち鳴らすなど試みていますが、クマはまったく動じなかったと書かれています。

これらの実例からは、最初から人に接近するつもりで、近づいてくるクマには、大きな音は通用しない傾向があることもわかります。

物を投げ与えることについて

「よいクマわるいクマ」では、クマが10~30m離れている場合で大声を出したり、表面積を大きく見せても立ち去らない場合、持ち物を遠くに投げると、クマが投げた物に興味を示すので、その間に背を向けずに後退し、距離をとることが有効だ書かれています。

「ヒグマそこが知りたい」では、クマは好奇心が強いので、持ち物を手当たり次第投げて、逃げ切った事例があると書かれています。

「ヒグマ」では、接近してくるクマに対して、ティッシュペーパーなど、何でもいいから持ち物を少しずつ投げて、クマの気をそらすのも良いと書かれています。

物を投げて逃げ切る実例として、平成11年(1999年)に起きた、北海道桂沢湖釣り人襲撃事件では、一部始終がビデオで撮影され、テレビでその様子が放映されました。

クマ(若グマと思われる)に追われる釣り人が、持ち物を投げ捨てるたびに、クマが捨てた物に興味を示し、その間に釣り人がクマとの距離をとる様子が撮影されていました。(youtubeで見れます)

このクマは、最後に誰かが鳴らした爆竹の音に驚き、逃げたため、釣り人は難を逃れています。

クマをにらみつけてはいけないのか?

ベアーマウンテンの説明によれば、20m~50mの距離でクマと突然遭遇し、クマが人を無視している場合、クマから目を離さないが、「にらみつけない」としています。

「ヒグマそこが知りたい」では、バッタリ遭遇した場合は、クマをにらみつけ、目を離さない、冷静を保ち、挑発したり、クマを興奮させないとあります。

「熊のことは、熊に訊け。」では、バッタリ遭遇の場合は、クマをにらみつけると、敵意があると受け取られる可能性があるので、斜めに構えて(正対するよりも後ずさりしやすくなる)視界の端にクマを捉える感じで漫然と見る、威嚇突進(ブラフチャージ)の時に、にらみつけたり、手を振ったりすると、更に激しい威嚇行動に移行する、また、若グマが好奇心で近づく場合は、にらみつけ、毅然とした態度を取る、などとあります。

このように、クマをにらみつけることの良し悪しについては諸説あるようですが、にらむかどうかは別として、クマから目を離さない、無用に刺激しないという点では一致しています。

その他の文献では、クマをにらみつける行為について特に触れられてなく、クマから目を離さない、背を向けて逃げないということが共通しています。

筆者はR4年7月、日高山脈の稜線で、ヒグマとバッタリ遭遇をしました。

1967峰からピパイロ岳の肩に向かう途中のハイマツ帯の稜線の脇、約20mの距離に若グマ(体長1.5mくらい)が突然現れ、お互いに見合って硬直状態になりました。

お見合いから15秒くらい経ったころと思いますが、クマが一度、左右を向いて目をそらしたので、こちらも1回横を向き、目をそらせました。

そして正対しながら、1,2歩後ずさりしてみましたが、その瞬間、クマはチャンスと思ったのか、思い切りジャンプしながら反転し、藪の中に逃げて行きました。

上記の例では、筆者ににらみつける意図はありませんでしが、正対して注視しましたので、にらみつけられたとクマに思われた可能性があると思います。

結果的にクマの方が先に折れてくれたようでしたので、何事も起こりませんでしたが、クマの受け取り方や心理状態によっては、威嚇行動に発展する可能性もあったのではないかと思います。

クマとバッタリ遭遇した場合、どうしても初めの何秒かは見合ってしまうものですが、その後、見続ける(にらみつける)か、なんとなく目をそらすかは、クマの反応次第で決まるのではないかと思います。

まとめ

ヒグマと遭遇した場合の対処法については、ベアーマウンテンの説明に付け加え、飛びかかられた時は、なんでもいいから抵抗した方が生還率が高いといえます。

うつ伏せ防御は、抵抗することができない最後の手段だといえます。

ヒグマは非常に知能が高い動物です。知能が高いということは、人間のように様々な個性があることを示します。

こうしたら絶対に安全という対処法はなく、統計的にこういう行動が安全とまでしか言えません。

遭遇した状況、ヒグマの個性、感情、目的などによって、対応を変えるというのが一番よい方法なのでしょうが、ヒグマの研究家でもない限り、それはなかなか難しいことです。

ここで、説明した対処法は100%安全を保障するものではありませんが、知識として覚えておくと、いざという時に役立つでしょう。

大切なのは、冷静さと毅然とした態度、相手に弱みを見せない、絶対に背を向けて逃げない、クマに取られたものは取り返さない、ということは徹底しなければなりません。

それに加え、熊よけスプレーを携帯することが、ヒグマ事故を遠ざけるもっとも有効な方法と言えるでしょう。

左:CA230、右CA290(ストロンガー)

アマゾン 熊撃退スプレー カウンターアソールトCA230 ホルスター付

アマゾン 熊撃退スプレー カウンターアソールト・ストロンガーCA290 ホルスター付

アマゾン 熊撃退スプレー カウンターアソールトCA230単品

アマゾン 熊撃退スプレー カウンターアソールト・ストロンガーCA290単品

.png)

- ヒグマ・動物・虫に関連する記事

- 国産初の本格熊よけスプレー「熊一目散」のレビューと考察

- 熊よけスプレーの安全クリップは二種類?~買い替えに注意!

- 考察~熊よけスプレーの実戦的な使用法とは?

- 虫よけ比較!パーフェクトポーションとハッカ油どちらが効くのか?

- 緊急!ヒグマが登山者を襲撃~カムイエクウチカウシ山

- 熊よけスプレーのホルダーを自作してみる

- 失敗しないクマよけスプレーの選び方!

- 熊よけスプレー~ホルダーの取付位置は?

- 実験!期限切れ熊よけスプレーは使えるのか?

- 熊よけスプレー新幹線誤射事故~安全装置や運搬方法に注意!

- 登山とヒグマ対策1~ヒグマの習性

- 登山とヒグマ対策2~ヒグマを避ける方法

- 過去の遭難に学ぶ-カムエク八の沢カールヒグマ襲撃事件

- ヒグマとの遭遇をイメージできる!ベアーマウンテンの魅力

- 実験!高濃度虫よけスプレーはマダニに効くのか?

- 登山と虫よけ~やぶ蚊とブヨ対策

- 高濃度虫よけスプレー、ディート、イカリジンは登山に有効か?

- 登山とダニ(マダニ)対策~スプレーか?服装か?

- 登山とダニ対策と感染症~ダニ媒介脳炎とは?

- 登山のダニ対策~ダニの取り方

- 手作りハッカ油スプレーの作り方 登山とスズメバチ対策

- 登山とキタキツネ対策~恐ろしいエキノコックス症