キタキツネは本州などに生息するホンドギツネよりやや大きく、

北海道では高山帯から平地まで広く生息しています。

そして北海道でキタキツネといえばエキノコックスという寄生虫の問題があります。

今回はエキノコックスの話を中心に、登山におけるキタキツネ対策について説明します。

笑えないキタキツネのいたずら

キツネは標高の高い場所ではあまり見かけず、ほとんどは山林や原野などにいるものだと思っていました。

なので登山者にとってキツネはさほど直接的に害のないものと認識していました。

ところが平成13年の夏、表大雪を縦走途中、トムラウシ山近くにあるヒサゴ沼キャンプ指定地(標高1700m付近)で幕営した際、山小屋の管理人から到着するなりキツネについて注意を受けたことがあります。

それは、最近キツネが出没するようになり、夜間にテントの外に置いてある登山靴をキツネが持って行くことがあるのでテントの中へしまうよう指導されたのです。

昔はそのようなことはなかったのになあと思いつつ、これも登山人口の増加によるものか・・。と感じたものです。

ともあれ、登山中に靴を奪われたのでは靴下だけで下山することになるし、キツネに登山靴を奪われましたと救助要請するのもどうかと思い、以来、大雪山に限らず幕営中は登山靴も装備品もテント内に納めることにしています。

エキノコックス症

さて、キタキツネといえば、命にかかわる問題として「エキノコックス」という寄生虫の感染があります。

エキノコックスは煮沸していない沢水を飲むなどで感染しますので、登山者としては無視できない問題です。

では、エキノコックスがどのようなものなのかを調べて行きます。

エキノコックスが恐ろしい感染症と認識された事件

戦前、北海道の礼文島において、野ネズミ駆除などの理由で千島から連れて来たキツネの中にエキノコックスに感染していた個体がいたことで、島民に感染し多くの犠牲者を出しました。

当時、礼文島では生活用水に井戸水を使用していて、その井戸水にエキノコックスの卵が混入したことで多くの感染者が出たものと推定されています。

昭和12年(1937年)~昭和38年(1963年)ころまでに、約200名の島民がエキノコックス症で亡くなっています。

礼文島の一件以来、エキノコックス症が恐ろしい感染症であると、世の中に認識されるようになりました。

昭和40年(1965年)ころまでに礼文島での流行は収束しましたが、その後、東北海道地方でエキノコックスが流行し、現在では全道一円がエキノコックスの汚染地帯となっています。(※北海道におけるキツネのエキノコックス感染率は40~60%、犬は1~3%です)

なお、平成11年(1999年)に青森県で豚が、平成17年(2005年)に埼玉県で捕獲された犬が、平成26年(2014年)に愛知県で捕獲された犬が、それぞれエキノコックスに感染しているのが確認されています。本州において、エキノコックスの生息が北海道のように完全に定着したのかどうかについては確認されていませんが、本州にも汚染が拡大しているのではないかと言われております。

(※本州への汚染拡大の原因については、物流の増加や飼い犬が人間と一緒に移動することなどが原因と考えられている)

どのように感染するのか

エキノコックスは多包条虫という寄生虫でサナダムシの仲間とされています。

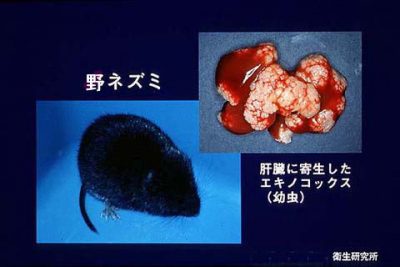

出典:道立衛生研究所HP

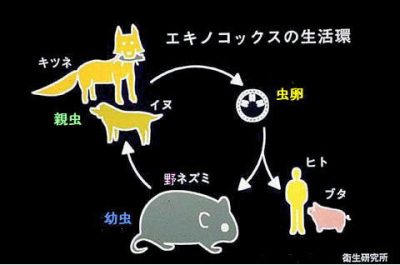

成虫(体長約4mm)は主にキツネや犬(終宿主)の腸に寄生していて、糞と一緒にその卵が放出されます。

卵は0.03mmほどで肉眼では見えず、エキノコックス1匹から200個程度の卵が産まれます。

出典:道立衛生研究所HP

糞と一緒に排出された卵は、野ネズミ(中間宿主)が餌などと一緒に飲み込むことで感染し、感染した野ネズミの体内で孵化し、孵化した幼虫は肝臓に寄生し増殖しますが、中間宿主の体内では成虫になることはありません。

出典:道立衛生研究所HP

この幼虫を宿した野ネズミをキツネや犬が捕食することで感染し、感染後幼虫は成虫になり、キツネや犬の腸内で卵を産みます。

エキノコックスはこのようなサイクルを繰り返して自然界に生息しています。

出典:道立衛生研究所HP

ここで問題となるのが、中間宿主が野ネズミだけでなく、人間や豚、馬にも感染するということです。(※エキノコックスは野ネズミの体内ではよく増殖し、人間、豚、馬の体内では発育が悪い)

人間への感染経路は野ネズミと同じく経口感染です。

即ち、沢水や山菜、土を触った手などにエキノコックスの卵があるのに気付かず飲み込んでしまうことで人間に感染します。

感染後は、人間の腸内で孵化して幼虫となり、幼虫は腸壁から侵入して主に肝臓に寄生してゆっくりと増殖していきます。

中間宿主の体内では、エキノコックスが成虫になることはなく卵を産まないので、人間から人間へ、野ネズミや豚や馬から人間へ感染することはありません。

なお、終宿主にはキツネや犬のほかに、猫やタヌキにも寄生が確認されています。(※エキノコックスは、キツネ、犬の体内ではたくさんの卵を産み、猫、タヌキの体内では発育が悪い)

感染したらどうなるのか

出典:北海道保険福祉部エキノコックス症かからないためのQ&A

図のように、感染後、1期、2期、3期と進行していきます。

1期(潜伏期)は自覚症状が出ません。

血液検査やエコー、CTなどで感染が確認されますが、血液検査では陽性反応が出ないこともあります。

1期(潜伏期)は数年~10数年とされていますが、20年ほど自覚症状が出ない場合もあります。

このように、進行は極めてゆっくりですので、生水を飲んだなど心当たりのある方は5年に1回程度、血液検査を受け続けることが早期発見につながります。

この時期に治療を開始した場合の快復は良好とされています。

2期(進行期)は5年~10数年とされており、肝臓の腫れによって、上腹部の膨満感や腹痛などの自覚症状が出ます。

3期(完成期)では発熱、黄疸、肝機能障害などが現れ、末期になると全身が犯され、肝不全などで死亡に至ります。

受診が遅れるほど、助かる確率は少なくなっていきます。

先の礼文島の例では自覚症状が出てから放置しておいた感染者は4年~5年で亡くなっています。

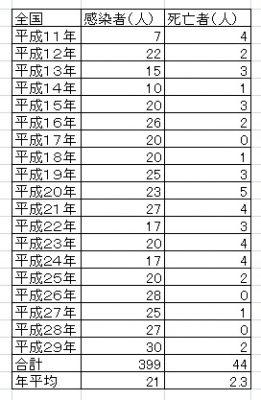

感染者数と死亡者数

総務省統計局と国立感染症研究所のデータによると、平成11年(1999年)~平成29年(2017年)までの19年間に、全国でエキノコックスに感染した人と死亡した人の数は下表のとおりです。

感染者が399名、死亡者が44名となっており、感染者数の年平均は21名、死亡者数の年平均は2.3名です。

感染者の死亡率は約11%であり、死亡率が比較的高いことがわかります。

なお、感染者が登山者であったかどうか、又どのような経路で感染したのかについては不明ですが、感染者のほとんどが北海道在住者となっています。

熊よりキツネのほうが怖い?

エキノコックスの死亡者が年平均2.3名ということですが、この数字が他の野生動物由来の死亡事故と比べて多いのか少ないのかについてですが、スズメバチ、毒ヘビ、熊による各死亡事故については、

- 1位 スズメバチ 年間20名前後

- 2位 毒ヘビ 年間数名~10名程度

- 3位 熊 年間0~数名程度

となっており、エキノコックス症での死亡は多いわけではありませんが、決して少なくもありません。

エキノコックス症での死亡数は熊の襲撃による死亡数と同じかやや多いと考えられ、熊を追い越して野生動物由来の死亡原因の第3位になりそうです。

治療はどうする

駆虫薬もありますが、効果は不安定とされています。

現在のところ、完全治癒するには手術で患部を切除する以外に方法はありません。

そのためにも、病巣が大きくなる前に早めに受診しておく必要があります。

予防方法は~山では煮沸が基本

エキノコックスの卵は乾燥と熱に弱いことが知られています。

卵の生存日数ですが、

- 気温20℃ 25日

- 気温10℃ 90日

- 気温4℃ 128日~256日

また、水中(4℃)で16カ月生存していた例と、キツネの糞中で730日生存していた例があります。

また、低温にも強く―10℃やー20℃でも生存します。

従って、登山中に飲用する沢水や雪渓の雪解け水などの中では卵が意外に長生きするであろうことが想像できますので、どのような水でも生水は必ず煮沸してから飲用することが予防につながります。

水を煮沸した場合の卵の死滅温度と時間ですが、

- 100℃ 1分

- 70℃ 5分

- 60℃ 10分

となっています。

なお、縦走中、高所でお湯が早く湧いたり、ごはんを炊こうとして飯に芯が残ってしまった経験のある方もいると思いますが、気圧は標高が1000m上がると約100hpa下がります。

即ち、高所では沸点が下がります。

地上(標高0m)の気圧と気温が1013hpa、30℃の時における、標高と気圧と水の沸点の概略の値は以下のとおりです。

- 標高1000m 約905hpa 96.9℃(気温25℃)

- 標高2000m 約807hpa 93.8℃(気温20℃)

- 標高3000m 約718hpa 90.7℃(気温15℃)

高所では1分程度煮沸してもエキノコックスの卵は死なないと思われます。

しかし、卵の死滅温度が60℃10分、70℃5分であることを考えれば、高所でも沸騰させれば90℃以上にはなりますので、沸騰したら火を止め5~10分程度放置しておいても、お湯の温度が急激に下がらない限り、卵は死滅すると思われます。

念のため、コッヘルとEPIガスストーブを使用し、2Lのお湯を沸かしてお湯の温度降下と時間について実験してみました。

開始 約100℃

約5分後 約90℃

約10分後 約80℃

約15分後 約75℃

約19分後 約70℃

約25分後 約65℃

約29分後 約60℃

実験は室内で行い、室温は24℃でした。

実験結果は上の写真のとおりで、沸騰後火を止め、コッヘルはガスストーブの上に置いたままフタを開けた状態で放置して温度を測定しました。結果の概略は以下のとおりです。

- 約5分後 約90℃

- 約10分後 約80℃

- 約15分後 約75℃

- 約19分後 約70℃

- 約25分後 約65℃

- 約29分後 約60℃

始めの10分間は毎分約2℃で降下し、10分以降は毎分約1℃で降下する様子がわかりました。

この実験どおりですと、沸かしたお湯が仮に90℃で、沸騰後すぐに火を止めたとしても、70℃に下がるまで約14分、60℃に下がるまで約24分要していますので、「70℃5分で死滅」及び「60℃10分で死滅」はクリアしております。

沸かすお湯の量や、外気温、風、フタの有無などで条件は変わると思いますが、生水を煮沸する際の参考にして下さい。

携帯型浄水器という選択肢

山で飲み水を作るには煮沸が常識となっていますが、最近では携帯型の浄水器を使うという選択肢もあります。

エキノコックスの卵は0.03mmですが、大概の浄水器のフィルターは0.03mmよりも目が小さく、以下に紹介する浄水器のろ過能力は0.1ミクロン(0.0001mm)ですので、エキノコックスの卵のほか、細菌なども濾すことができます。

アマゾン ソーヤー マイクロスクィーズフィルターSP2129

楽天 ソーヤー マイクロスクィーズフィルターSP2129

アマゾン 携帯型浄水器 mizu-Q PLUS & 交換用予備カートリッジ付

楽天 携帯型浄水器 mizu-Q PLUS & 交換用予備カートリッジ付

煮沸するのか、浄水器を使用するのかについては、それぞれの登山スタイルに合わせて決めると良いでしょう。

(携帯用浄水器について詳しくは「検証!携帯浄水器ソーヤーは登山に使えるのか?」を読んでみて下さい。)

感染予防については、このほかに、手洗い励行、山菜などの野生植物はよく洗い加熱するなどが有効です。

また、キツネが人間や人里に近寄らないよう、ゴミの適切な処理やキツネに餌付けしないなど、汚染を拡大させないことも大切です。

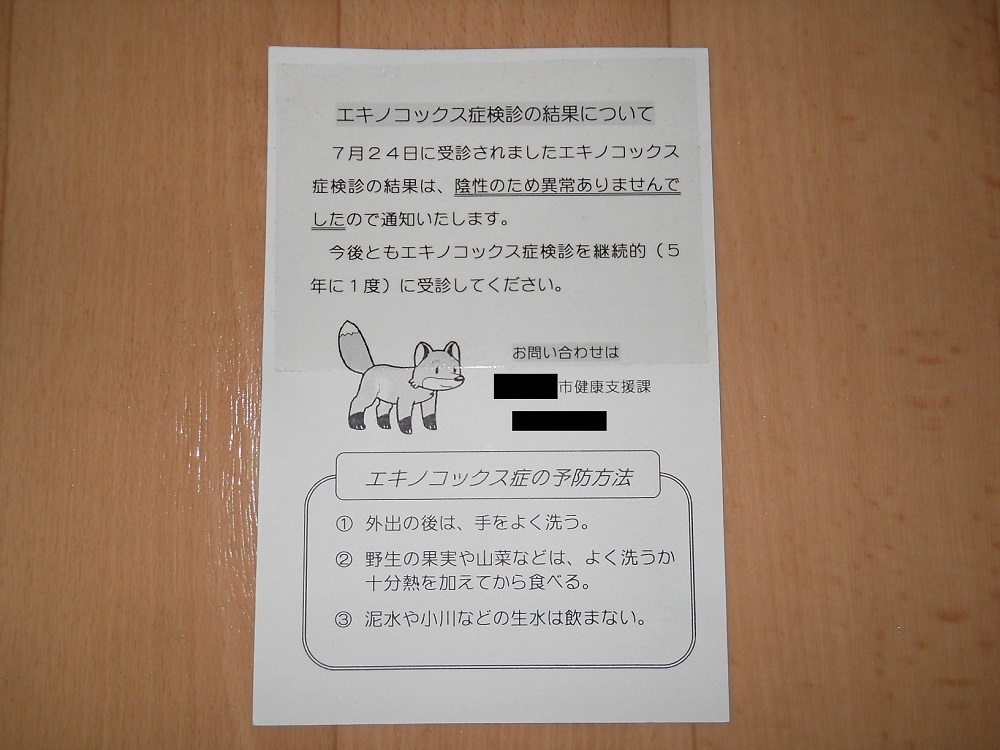

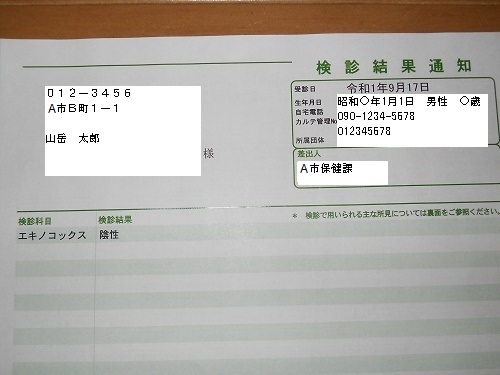

エキノコックス検査

北海道の山で沢水を生で飲んでしまった、どうしよう・・・。

と心配な人は道内の市町村ならほとんどのところで無料で検査(血液検査)を毎年実施しており、結果を通知してくれるので市役所に問い合わせると良いでしょう。

感染していても血液検査では反応が出ないこともありますので、5年に1回程度の検査を継続することが望ましいと思います。

一般的に早期発見すれば大事には至ることはないとされています。

筆者も沢登りの時に冷たい沢水はおいしく、ついつい飲んでしまう事があるので、定期的に検査を受けています。

エキノコックス検査結果の通知

北海道内市町村からの検査通知

北海道内市町村からの検査通知

なお、本州にお住まいの方も有料で検査を受けられるとのことです。

「エキノコックス 北海道」で検索すると北海道保険福祉部健康安全局地域保健課のHPがヒットし、検査の窓口などが記載されています。

.png)

- 動物その他に関連する記事

- 検証!携帯浄水器ソーヤーは登山に使えるのか?

- 虫よけ比較!パーフェクトポーションとハッカ油どちらが効くのか?

- 実験!高濃度虫よけスプレーはマダニに効くのか?

- 登山と虫よけ~やぶ蚊とブヨ対策

- 虫よけ対策~蚊取線香とパワー森林香を比較してみた!

- 高濃度虫よけスプレー、ディート、イカリジンは登山に有効か?

- 手作りハッカ油スプレーの作り方

- 登山とスズメバチ対策 実戦的な登山の医薬品とは?~ファーストエイド

- 登山のダニ対策~ダニの取り方

- 登山とダニ(マダニ)対策~スプレーか?服装か?

- 登山とダニ対策と感染症~ダニ媒介脳炎とは?

- 国産初の本格熊よけスプレー「熊一目散」のレビューと考察

- 熊よけスプレーの安全クリップは二種類?~買い替えに注意!

- 考察~熊よけスプレーの実戦的な使用法とは?

- 失敗しないクマよけスプレーの選び方!

- 熊よけスプレー~ホルダーの取付位置は?

- 熊よけスプレー新幹線誤射事故~安全装置や運搬方法に注意!

- 最新ヒグマ対策のまとめ~正しい対処法が身を守る

- 登山とヒグマ対策1~ヒグマの習性

- 登山とヒグマ対策2~ヒグマを避ける方法

- 緊急!ヒグマが登山者を襲撃~カムイエクウチカウシ山

- 熊よけスプレーのホルダーを自作してみる

- 過去の遭難に学ぶ-カムエク八の沢カールヒグマ襲撃事件

- ヒグマとの遭遇をイメージできる!ベアーマウンテンの魅力