スノーシュー、わかん、アイゼン~どんな時に使うのか?

今回は、雪山登山を目指している方のために、雪山での足回り装備、スノーシュー、わかん、アイゼンの役割や使い分けについて簡単に説明していきます。

つぼ足で行けるところはつぼ足が基本

雪山登山では、高度や気温、雪の深さや硬さなどが、歩行中に刻々と変化していきます。

ですので、その場面場面に応じた足回りの装備(スノーシュー、わかん、アイゼンなど)が必要になってくるのですが、足回りの装備は必ずしも必要ということではなく、つぼ足(登山靴のみで歩くこと)で歩けるところは、つぼ足で歩くのが基本になります。

雪が柔らかすぎて、つぼ足では深く埋ってしまう場合に、わかんやスノーシューが必要になり、雪が固すぎて、つぼ足では安定した足場を確保することができず、転倒や滑落などの危険がある場合にアイゼンが必要になります。

雪山ではアイゼンやスノーシューを必ず装着しなければならないと思っている人がそこそこいるようですが、つぼ足で歩けるのに、わざわざ道具を装着すると足回りは重たくなり、体力を消耗したり、歩行スピードが遅くなったりします。

このように、雪山ではつぼ足が基本になるのですが、つぼ足で雪の斜面を安定して歩くための基本的な歩行技術に「キックステップ」というものがあります。

キックステップ

キックステップとは、登りはつま先、下りはかかと、トラバースは靴のソールのサイドエッジを雪面に蹴り込み、ステップを切りながら歩行する技術です。

キックステップをマスターすると、かなり固い斜面でも、キックさえ入ればアイゼンなしで歩くことができます。

キックステップで登るのよりも、アイゼンを装着してしまった方が歩行が安定する場合もあるのですが、雪山を登る場合、まずは道具に頼らないキックステップをマスターするのが基本になります。

それぞれの道具の特徴~どんな場面で使うのか?

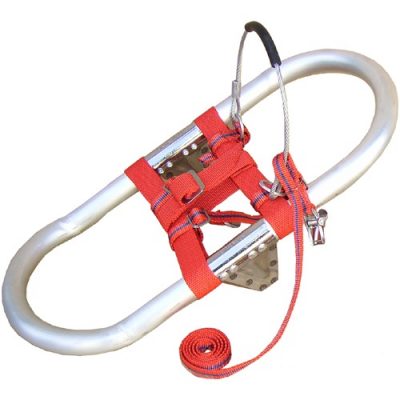

わかん

日本の雪国で伝統的に使用されてきた道具に輪かんじきがあります。

登山では「わかん」と呼ぶのが一般的です。

つぼ足では雪に埋まって思うように歩けない場合に、浮力を得るためにわかんを装着します。

わかんには、様々な種類のものがありますが、登山用のわかんは、フレームが頑丈で斜面でのスリップ防止用の爪が2本ついているのが特徴です。

材質は金属製が主流ですが、昔ながらの木製も販売されています。

アマゾン エキスパートオブジャパン HSスノーシューズ (反り有・無)

楽天 エキスパートオブジャパン HSスノーシューズ (反り無し)

アマゾン [立山かんじき工房] 和かんじき 立山かんじき (大)

楽天 [立山かんじき工房] 和かんじき 立山かんじき (大)

わかんは、スノーシューに比べると、浮力は圧倒的に落ちますが、軽くて使いまわしが良いのと、値段が安いのが魅力です。

また、固雪と柔らかい雪が混在するような斜面では、アイゼンだけでは苦労する場合がありますが、このような時に、アイゼンを装着したまま、わかんを装着して歩くことなどもできます。(この場合、基本的にわかんは裏返して装着します)

わかんアイゼン併用の場合、わかんは裏返す

このような理由から、スノーシューが主流になった現在でも、わかんは絶滅することなく、現在でも根強い人気があります。

最近の金属製のわかんには、下の画像のように、つま先が反り上がっているものや、つま先とかかと両方が反り上がっているものがありますが、このようなモデルは裏返して装着したい時には不向きです。

わかんを裏返して装着する場合は、反りのないフラットなタイプの方が適しています。

(※金属製のわかんの場合、爪が丈夫で破損することがないので、わかんを裏返しにせず、爪が下向きのままアイゼンを併用しても問題ないという考え方もありますが、固い斜面では、アイゼンの爪が当たる前にわかんの爪が当たりますので、安定性を欠くというのが一般的な考え方です。)

つま先が反り上がっているタイプ

わかんの装着のタイミングですが、つぼ足でストレスなく歩けるのは、せいぜい足首が雪に埋まる程度までです。

これ以上雪が深くなったら、わかんを装着してしまった方が楽に歩けます。

わかんは慣れないとフレームを自分のわかんで踏んづけて、転倒しそうになったりします。

最近のわかんのフレームは、昔のものより縦長になったので、左右のフレームが干渉しずらく、歩きやすくなりましたが、わかん歩行はフレームを踏まないよう、ややガニ股で歩くのがコツです。

スノーシュー

スノーシューもわかんと同じく、深雪の歩行時に浮力を得るための道具です。

わかんとの大きな違いですが、スノーシューは、山スキーやクロスカントリースキーのビンディングのように、かかとが上がる構造になっているので、一歩踏み出す時のストレスがかなり軽減されます。

また、わかんより面積が広いので、圧倒的な浮力があります。

わかんとスノーシューを比較した場合、一般的にスノーシューの浮力はわかんの1.5倍以上はありますので、わかんより体力の消耗はかなり少なくなります。

難点はわかんに比べると、大きく、重さがあることと、値段が高いことです。

スノーシューには、平地用モデルと山岳用モデルがあり、登山に使用する場合は、必ず山岳用モデルを選ぶようにします。

アマゾン MSRスノーシュー ライトニングアッセント

楽天 MSRスノーシュー ライトニングアッセント

平地用モデルと山岳用モデルの違いですが、一般的に平地用モデルは爪の数が少なく、横滑り防止の爪も付いていません。

平地用モデルを登山に使用した場合、固雪の斜面では安定性を欠きますので、平地以外では使用しない方が良いでしょう。

一方、山岳用モデルは固雪の斜面でも安定して歩けるよう、前後左右にたくさんの爪が配置してあり、斜面におけるグリップ力は、軽アイゼンに匹敵するほどです。

登山にスノーシューを使用する場合、山岳用モデルしかおすすめしませんが、平地用モデルを登山に使用する場合は、滑落の危険がない場所に限定して使用するなど、一定の注意が必要です。

装着のタイミングは、わかんと同じで、足首以上雪に埋まる場合はスノーシューを装着した方が楽に歩けます。

(スノーシューの選び方についての詳しい説明は「冬山。スノーシューの選び方と使い方」を読んでみて下さい。)

アイゼン

アイゼンは雪が固くて、つぼ足で雪面をキックしても体を安定させるだけのステップが切れない場合や、山岳用スノーシューでは歯が立たない急斜面などで使用します。

アイゼンといっても、種類がたくさんありますが、大きく分けて、高山や縦走などに使用する「アイゼン(本格アイゼン)」と、低山ハイクや夏山の雪渓に使用する「軽アイゼン」の二種類があります。

本格アイゼン

アマゾン グリベルG12 EVO・ニュークラシックGV-RAG12NCEF

楽天 グリベルG12 EVO・ニュークラシックGV-RAG12NCEF

軽アイゼン

アマゾン 軽アイゼン エバニュー(EVERNEW) 10本爪アイゼン

楽天 軽アイゼン エバニュー(EVERNEW) 10本爪アイゼン

軽アイゼン

アマゾン エバニュー(EVERNEW) 巾調節式6本爪アイゼン EBY015

楽天 エバニュー(EVERNEW) 巾調節式6本爪アイゼン EBY015

本格アイゼンは、冬山用ブーツや重登山靴に装着することを想定しており、軽アイゼンは、トレッキングシューズにも装着可能です。(※軽アイゼンは高山や急斜面のアイスバーンなどで使用することを想定していません。)

装着のタイミングについては、本格アイゼンですと、キックしてもステップが切れないような雪の固い場所に達した時(一般的には森林限界以上の標高)か、その前に余裕をもって安全な斜面でアイゼンを装着します。

軽アイゼンは、低山において、雪が固く、雪面をキックしてもステップが切りづらい場所などを通過する場合に、スリップ止めとして装着しますが、柔らか目のトレッキングシューズでは、そもそもキックが入りづらいので、軽アイゼンを付けっぱなしという場合もあります。

また、アイゼンすべてに言えることですが、湿り雪の場合、アイゼンの裏側に雪がダンゴのように貼り付き、アイゼンの爪が雪面に届かなくなることがよくあります。

このような場合、ダンゴがついたままだと転倒や滑落の危険がありますので、ピッケルのシャフトなどでアイゼンをたたき、ダンゴをこまめに落としながら歩くことになります。

(アイゼンの種類や選び方について詳しくは、「冬山とアイゼン~選び方と使い方」を読んでみて下さい。)

まとめ

雪山で、雪面が氷化しないような低山しか登らないのであれば、深雪歩行の対応だけ考えれば良いので、わかん、又は山岳用スノーシューがあれば十分な場合が多いと思います。

わかんを使用する場合、ルートの途中に固雪斜面が登場する可能性があれば、念のためアイゼン(場合によっては軽アイゼン)を携行したりしますが、グリップ力の優れた山岳用スノーシューがある場合、低山ではスノーシューひとつだけで十分な場合が多いと思います。

登山者が多い低山なら、常に踏み跡が固く締まっている場合も多く、このような山では、つぼ足だけで登山をしている人などもよく見かけます。

また、足回りの装備すべてに言えることですが、道具を脱着しようと思った時には既に急斜面に到達していて、脱着に苦労したり、危険な思いをすることがあります。

足回りの脱着は、急斜面など不安定な場所に到達する前に、雪質の変化を予測しながら早めに安全な場所を選んで行うようにします。

雪山登山の足回りは、それぞれの道具の特徴をよく理解した上で、一番安全で体力の消耗が少ないものを雪質に合わせて選択していくということになります。

.png)

- 冬山装備関連記事

- 冬山とアイゼン~選び方と使い方

- 10本爪アイゼンは厳冬期用?購入に注意しよう!

- ピッケルの種類と選び方

- 雪崩対策!~雪崩ビーコンの選び方

- 冬山。スノーシューの選び方と使い方 スノーシューのベルトが切れたら

- スノーシューのベルト交換~代用品を試す!

- 登山用GPSの選び方~専用機?スマホ?

- 冬山登山の服装は?

- 冬山の寝袋(シュラフ)の選び方

- 冬山のテント生活コツ。冬山用テントと竹ペグ

- 冬山のテント生活のコツ。雪上にテントを張る

- 冬山のテント生活のコツ。テント生活のあれこれ

- 冬山~雪洞の作り方

- 20年目で引退のプラブーツ スカルパベガ新旧比較!

- 冬山登山に山スキーは絶滅したか?

- 古いスキーブーツは本当に壊れる 60年前のわかんを復活させる

- スキーのシールは自作出来るのか?

- 古いスキーゴーグルのスポンジ交換!

- 冬山入門 冬山入門2 冬山入門3